Житие сергия радонежского 8 класс урок: Конспект урока «Житие Сергия Радонежского» (8 класс)

«Б. К. Зайцев. «Житие Сергия Радонежского»» (8 класс)

Древнерусская литература.

Б. К. Зайцев. «Житие Сергия Радонежского»

(8 класс)

Цели урока:

1. Образовательные:

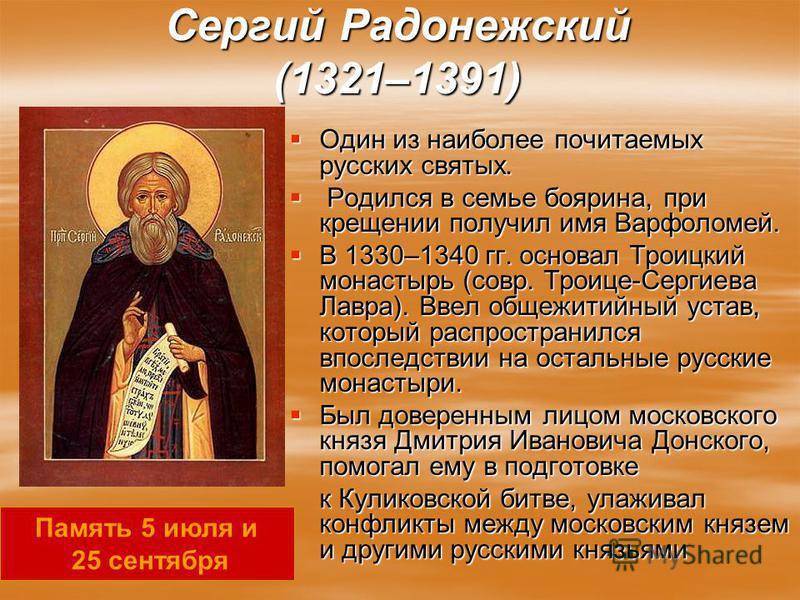

· Познакомить учащихся с жизнью преподобного Сергия Радонежского и его ролью в истории Русского государства;

· Закрепить понятия «житие», «святой»;

2. Развивающие:

· Развивать навыки работы с текстом

· Развивать умение работы в группах, слушать друг друга

3. Воспитательные:

Воспитывать чувства патриотизма и нравственности, уважения к истории своей Родины.

Методы работы:

Ход урока.

I. Организационный момент (1-2 мин)

II. Повторение темы предыдущего урока, переход к

новому материалу (10 мин).

Мы с вами продолжаем работать с жанрами древнерусской литературы. И сегодня нам предстоит знакомство с произведением Б.К. Зайцева «Житие Сергия Радонежского». Не одно столетие прошло с тех пор, когда на земле Русской жил великий святой Сергий Радонежский, а люди XXI века и сейчас обращаются к нему в своих молитвах, почитают его как великого защитника Руси. Кто же он такой – Премудрый Сергий Радонежский? Попробуем ответить на этот вопрос, знакомясь с литературными источниками и живописными произведениями. Дома вы прочитали житие.

Для того, чтобы понять, в чём особенность данного произведения, давайте вспомним признаки жанра «житие».

Житие – жанр церковной литературы, в котором описывается жизнь и деяния святых.

Кого называют святыми? (тех, кто следовал заповедям Бога, а также совершил подвиг во благо своей Родины).

Жанровые признаки:

1) подчёркнуто религиозная оценка

2) стандартная сюжетная структура

3) каноничность

4) взгляд автора на героя «снизу вверх», анонимность

5) «исторические» факты.

(Запись определения и жанровых признаков жанра по ходу появляется на интерактивной доске)

Проблемная ситуация

— В чём же особенность данного произведения, жанр которого определяем как житие?

(Есть автор – Борис Константинович Зайцев)

III. Работа в группах (5 мин).

Подготовка к работе в группах: класс предварительно был поделён на группы, учитель объединяет более сильных и более слабых учеников и даёт задания (некоторые ученики проводили самостоятельную исследовательскую деятельность под руководством учителя):

*1 группа: рассказ о Б.К. Зайцеве и его произведении.

Творчество Бориса Константиновича Зайцева (1881 — 1972) представляет собой, пожалуй, одну из самых светлых и вдохновенных страниц русской литературы XX века! Б.К.Зайцев прожил долгую плодотворную жизнь.

Произведение Б. К. Зайцева “Преподобный Сергий

Радонежский” было написано в 1925 году в эмиграции. Это жизнеописание самого

почитаемого на Руси святого старца. Автор изобразил Сергия именно как

русского национального святого, со всеми присущими русскому человеку душевными

качествами.

Это жизнеописание самого

почитаемого на Руси святого старца. Автор изобразил Сергия именно как

русского национального святого, со всеми присущими русскому человеку душевными

качествами.

Главная задача, которую Борис Зайцев поставил перед собой — показать пошаговое восхождение Сергия к святости. Образ, созданный автором, более понятный для современного читателя: «Сергий подавал во всем пример. Сам рубил кельи, носил воду в двух водоносах, в гору, варил пищу, кроил и шил одежду. Летом и зимой ходил в этой же одежде, ни мороз его не брал, ни зной. Телесно, несмотря на скудную пищу (воду и хлеб) был очень крепок, имел силу противу двух человек».

Интересно то, что Зайцев не стал описывать картины живой природы. Писатель больше внимания уделяет описанию поступков Святого и событий, в которых участвует Сергий. И не только описывает, но и анализирует: «Бог тем более поддерживает, окрыляет и заступается за человека, чем больше устремлен к нему человек.

В начале повести Варфоломей показан еще до конца

не осознавшим ради чего и от чего он решает отказаться в жизни. Перед читателем

предстает скромный, погруженный в молитвы мальчик. Отец, как мог, удерживал

сына от важной, но тяжелой жизни монаха: “Мы стали стары, немощны; послужить

нам некому; у братьев твоих немало заботы о своих семьях. Мы радуемся, что ты

стараешься угодить Господу. Но твоя благая часть не отнимется, только послужи

нам немного, пока Бог возьмет нас отсюда; вот, проводи нас в могилу, и тогда

никто не возбранит тебе”. Юноша был послушен, поэтому не пошел против

родителей, только когда он выполнил указ, то смог спокойно удалиться.

Перед читателем

предстает скромный, погруженный в молитвы мальчик. Отец, как мог, удерживал

сына от важной, но тяжелой жизни монаха: “Мы стали стары, немощны; послужить

нам некому; у братьев твоих немало заботы о своих семьях. Мы радуемся, что ты

стараешься угодить Господу. Но твоя благая часть не отнимется, только послужи

нам немного, пока Бог возьмет нас отсюда; вот, проводи нас в могилу, и тогда

никто не возбранит тебе”. Юноша был послушен, поэтому не пошел против

родителей, только когда он выполнил указ, то смог спокойно удалиться.

Как всякий отшельник, св. Сергий прошел сквозь

тоску, отчаяние, упадок чувств, утомление, обольщение более легкой жизнью, и

вышел победителем из этой борьбы, подчинив дух свой воле Бога. Читая

жизнеописание великого русского Святого, замечаешь одну особенную черту в его

характере, Зайцеву, видимо, очень близкую. Это скромность подвижничества –

качество его всегдашнее. И Зайцев приводит один рассказ, связанный с бедностью

монастыря, но силою веры, терпения, сдержанностью самого Сергия (рядом с

большой слабостью некоторых из братии) продолжающего жить.

Подвиг Преподобного Сергия и его роль в победе русских войск на Куликовом поле известен всем, но Борис Константинович заострил свое внимание на моментах, которые вели к подвигу. Ни Преподобный Сергий, ни Дмитрий Донской не дожили до окончательного освобождения Руси от поработителей, но они заложили прочный духовный фундамент, на который Россия опирается и в настоящее время. Автор заканчивает жизнеописание с очень интересным выводом, который несомненно стоит обдумать: «Не оставив по себе писаний, Сергий будто бы ничему не учит. Но он учит именно всем обликом своим: одним он утешение и освежение, другим — немой укор. Безмолвно Сергий учит самому простому: правде, прямоте, мужественности, труду, благоговению и вере».

2 группа: Прочитать информацию о Сергии Радонежском, рассказать классу, ответить на вопрос: почему Сергий Радонежский не просто священнослужитель, а святой?

Сергий (в миру — Варфоломей) родился от добрых родителей Кирилла и

Марии. У Сергия было 3 брата. В возрасте 7 лет юного Варфоломея отдали

обучаться грамоте в церковной школе вместе с братьями: старшим Стефаном и

младшим Петром. В отличие от своих успешных в учёбе братьев Варфоломей

существенно отставал в обучении. Учитель ругал его, родители огорчались и

усовещивали, сам же он со слезами молился, но учёба вперёд не продвигалась. И

тогда случилось событие, о котором сообщают все жизнеописания Сергия. В поле он

встретил старца, который сказал о его предназначении. После смерти родителей

Варфоломей сам отправился в Хотьково-Покровский монастырь, где уже иночествовал

его овдовевший брат Стефан. В возрасте 23 трех лет Варфоломей принял иночество

и стал Сергием. Вместе с братом Стефаном построил небольшую церковь во имя

святой Троицы. Затем стали стекаться иноки, образовался Троице-Сергиев

монастырь. Запретив принимать подаяние, Сергий поставил правилом, чтобы все

иноки жили от своего труда, сам подавая им в этом пример

В возрасте 7 лет юного Варфоломея отдали

обучаться грамоте в церковной школе вместе с братьями: старшим Стефаном и

младшим Петром. В отличие от своих успешных в учёбе братьев Варфоломей

существенно отставал в обучении. Учитель ругал его, родители огорчались и

усовещивали, сам же он со слезами молился, но учёба вперёд не продвигалась. И

тогда случилось событие, о котором сообщают все жизнеописания Сергия. В поле он

встретил старца, который сказал о его предназначении. После смерти родителей

Варфоломей сам отправился в Хотьково-Покровский монастырь, где уже иночествовал

его овдовевший брат Стефан. В возрасте 23 трех лет Варфоломей принял иночество

и стал Сергием. Вместе с братом Стефаном построил небольшую церковь во имя

святой Троицы. Затем стали стекаться иноки, образовался Троице-Сергиев

монастырь. Запретив принимать подаяние, Сергий поставил правилом, чтобы все

иноки жили от своего труда, сам подавая им в этом пример

Преподобный Сергий вышел в жизнь, когда татарщина уже надламывалась. До

сих пор Сергий был тихим отшельником, плотником, скромным игуменом и воспитателем,

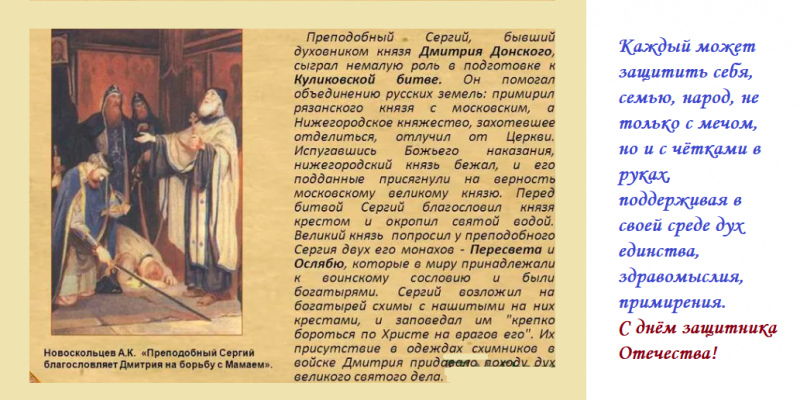

святым. Теперь стоял пред трудным делом: благословения на кровь. Благословил бы

на войну, даже национальную, Христос? Начался молебен. Во время службы

прибывали вестники — война и в Лавру шла,— докладывали о движении врага,

предупреждали торопиться. Сергий упросил Димитрия остаться к трапезе.

До

сих пор Сергий был тихим отшельником, плотником, скромным игуменом и воспитателем,

святым. Теперь стоял пред трудным делом: благословения на кровь. Благословил бы

на войну, даже национальную, Христос? Начался молебен. Во время службы

прибывали вестники — война и в Лавру шла,— докладывали о движении врага,

предупреждали торопиться. Сергий упросил Димитрия остаться к трапезе.

После трапезы преподобный благословил князя и всю свиту, окропил св. водой.

— Иди, не бойся. Бог тебе поможет.

И, наклонившись, на ухо ему шепнул: «Ты победишь».

Помощниками князю Сергий дал двух монахов-схимников: Пересвета и Ослябю.

Сергий в эти дни тоже был в подъеме высочайшем. И вовремя послал вдогонку князю грамоту: «Иди, господин, иди вперед, Бог и Св. Троица помогут!»

8-е сентября 1380 года!

Преподобный же в эти часы молился с братией у себя в церкви. Он говорил

о ходе боя. Называл павших и читал заупокойные молитвы.

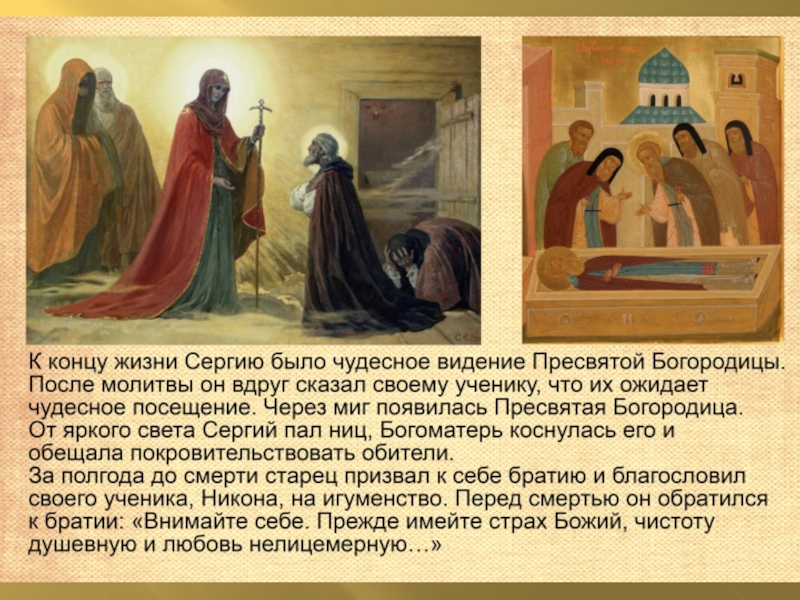

Преп. Сергий скончался 25 сентября 1392 г.

3 группа: слабые

Докажите, опираясь на доску, на записи в тетради, что данный текст принадлежит жанру жития.

4 группа: слабые

1. О каких чудесах Сергия вы узнали из прочитанных глав «Жития»?

2. Каким даром обладал Сергий Радонежский? В каких эпизодах мы наблюдаем это? (пророческий, предсказание победы над Мамаем, собственная смерть)

4. Какое чудо случилось после кончины святого? Какие чудеса случались потом? Зачитайте строки из текста.

*5 группа: сильные

1. Назовите языковые особенности жития. Какие слова наиболее часто употребляются? (церковная лексика)

2. Какие еще художественные средства используются в тексте?

3. Найдите устаревшие слова. Что они обозначают? (отрок, чадо, скорбеть, хоругвь, се)

*6 группа: сильные

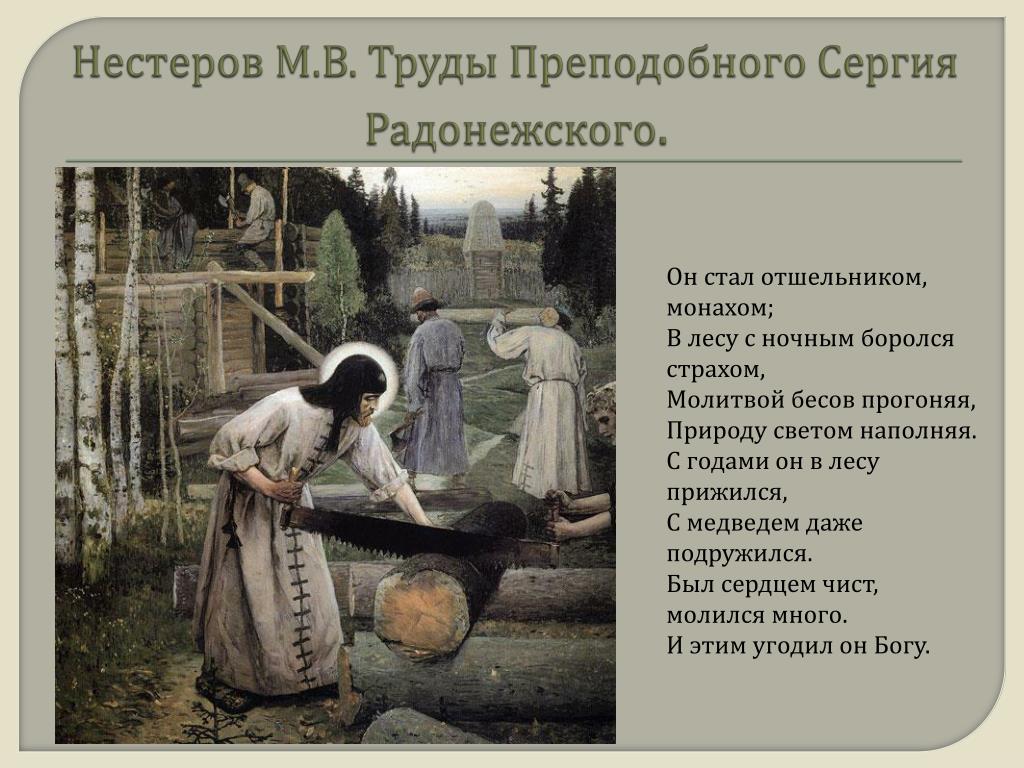

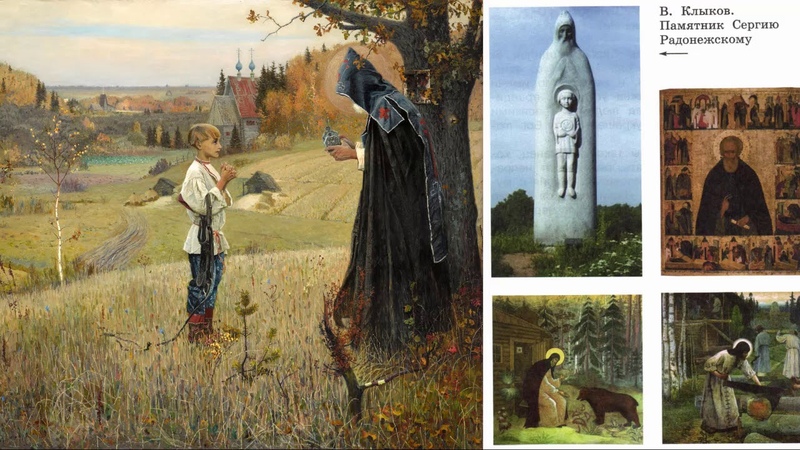

Работа по картине М.В. Нестерова «Видение отроку Варфоломею».

1. Какой эпизод жития проиллюстрирован? Перескажите его близко к тексту.

Какой эпизод жития проиллюстрирован? Перескажите его близко к тексту.

2. В чем особенность пейзажа, на котором разворачиваются события? (Трогательная, загадочная, поэтическая природа. Она открывает в нас любовь к своей земле. Этот пейзаж берёт за душу всякого, у кого есть сердце. В нём выражена прекрасная сущность русского характера ).

3. Что вы можете сказать об отроке? Каким он представлен? (Отрок – деревенский пастушок, с глубочайшей чистоты с синими глазами. Он спокоен, обворожён ожиданием чуда). Обратите внимание на его одежду, руки. (Тонкие пальцы отрока сплетены в благоговейном жесте. В глазах светятся вера и желание служения Богу. Всё его лицо, вся фигура говорят о радостном почтении перед святым, перед его долгой и праведной жизнью, перед силой его души. Мальчик спокоен. Так и стоят эти фигуры, объединённые чистой душой, окружённые светлым пейзажем).

2. Проверка работы в группах (20 мин).

IV. Итог урока.

Итак,

сегодня мы познакомились с “Житием Преподобного Сергия Радонежского”. Многие из

них мы уже становили. Какие?

Многие из

них мы уже становили. Какие?

Житие состоит из трех частей. Первая часть – вступительная, в котором автор, обращаясь к читателю, рассказывает о себе, об истории написания жития. Вторая часть – основная, в ней рассказывается о жизни святого. Заканчивается житие третьей частью – молитвой, похвалой святому.

V. Домашнее задание.

Самостоятельный анализ «Жития Александра Невского» по вопросам (сложность вопросов зависит от уровня развития ученика):

1. Докажите, что это житие.

2. Найдите основные эпитеты, характеризующие героя и его жизнь.

3. Какие образные средства языка использует автор при описании битвы на Чудском озере? Обратите внимание на то, как описываются захватчики.*

4. Какое чудо произошло после смерти святого? Какими словами передана скорбь людей по поводу его кончины?*

* Повышенный уровень сложности.

Используемая литература

1. Литература. 8 класс: поурочные планы по учебнику Т. Ф. Курдюмовой/ авт.-сост. О.И.

Финтисова. – Волгоград: Учитель, 2009. – 317с.;

Ф. Курдюмовой/ авт.-сост. О.И.

Финтисова. – Волгоград: Учитель, 2009. – 317с.;

2. Н.В. Егорова. Поурочные разработки по литературе. 8 класс (по программе Т.Ф.Курдюмовой) / — М., ВАКО, 2007 г.

Интернет-ресурсы

http://pedsovet.su/load/28-1-0-29940 Материалы к уроку

http://rudocs.exdat.com/docs/index-390758.html Материалы к уроку

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=3853 Словарь книжников и книжности Древней Руси, информация о Епифани Премудром

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C5%EF%E8%F4%E0%ED%E8%E9_%CF%F0%E5%EC%F3%E4%F0%FB%E9 информация о Епифани Премудром

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E5%F0%E3%E8%E9_%D0%E0%E4%EE%ED%E5%E6%F1%EA%E8%E9 информация о Сергии Радонежском

http://artcyclopedia.ru/videnie_otroku_varfolomeyu_1899-1890_holst_maslo_160h311_sm-nesterov_mihail_vasilevich.htm картина М.В.Нестерова «Видение отроку Варфоломею»

Конспект урока по литературе в 8 классе «Житие Сергия Радонежского»

Учебно-методическая разработка урока

по литературе

с использованием электронной презентации

«Житие Сергия Радонежского»

Тема урока: «Житие Сергия Радонежского»

Цели урока: познакомить учащихся с житийной литературой, расширить знания учащихся о многогранной личности преподобного Сергия Радонежского и его эпохе, вызвать живой интерес к истории русской культуры и русской церкви, воспитывать патриотические чувства к родной земле, обогащать словарный запас; развивать память, речь, мышление.

Оборудование:

Аудиозапись

Электронная презентация «Житие Сергия Радонежского»

Мультимедийный проектор с экраном, ноутбук

Домашнее задание: прочитать отдельные главы из «Жития Сергия Радонежского»

Организационный момент. Сообщение темы и целей урока (слайд 1)

Звучит тихая музыка. Трое детей читают стихотворение (один одет монахом, держит зажженную свечу)

«Житие Преподобного Сергия Радонежского».

Об этом знать должны все дети:

Давным-давно на белом свете

Жил отрок. Он молился Богу,

Просил в учении подмогу.

Однажды отрок Старца встретил,

И тот сказал: «Ты духом светел.

Ты сможешь хорошо учиться

И перед Богом отличиться».

Он стал отшельником, монахом;

В лесу с ночным боролся страхом,

Молитвой бесов прогоняя,

Природу светом наполняя.

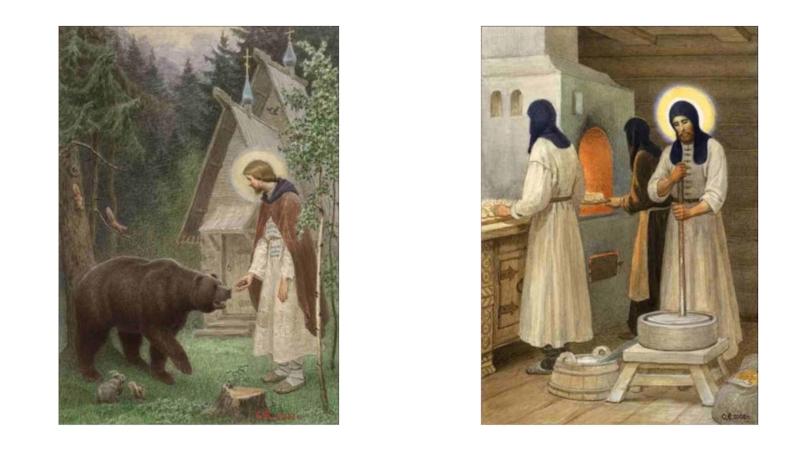

С годами он в лесу прижился,

С медведем даже подружился.

Был сердцем чист, молился много.

И этим угодил он Богу.

Когда о Сергии узнали,

К нему тянуться люди стали.

Сперва ученики-монахи

К нему слетелись, словно птахи.

И вот работа закипела.

Все так старались сделать дело:

Обитель Божию построить

И жизнь на Божий лад настроить.

Так жил подвижник Православья,

Христа и Богоматерь славя.

И по его дана молитве

Победа в Куликовской битве.

Свою показывая милость,

К нему Пречистая явилась

И обещала, что Обитель

Спасет Господь наш Вседержитель.

Открыто людям Божье Слово.

Окончен путь земной Святого,

И Преподобный в вечной жизни

О нашей молится Отчизне.

Угодника нетленно тело —

Живет его святое дело.

Он всем нам показал дорогу,

Которая приводит к Богу.

Ребята, сегодня на уроке мы с вами поговорим об удивительном и великом человеке, прославившем нашу землю, об известном русском святом – Сергии Радонежском. Сведения о его жизни дошли до нас благодаря Епифанию Премудрому, который в своем произведении «Житие Преподобного Сергия Радонежского» написал о нем такие слова: «Как светило светлое воссиял он в стране Русской посреди тьмы и мрака» (слайд 2). Как вы думаете, почему автор называет Преподобного Сергия «светилом светлым»?

Как вы думаете, почему автор называет Преподобного Сергия «светилом светлым»?

Повторение изученного.

Назовите, к какому жанру древнерусской литературы относится произведение Епифания Премудрого? В каком году оно было написано? (В 1417-1418 годах) А что такое «житие»? Что характерно для этого жанра? (Житие — жанр церковной литературы, в котором описывается жизнь и деяния святых).

Что представляет собой композиция жития? Как построено житие, назовите части? (Состоит из трех частей. Вступление — автор поясняет причины написания; основная — повествование о жизни святого; похвала святому).

Композиция жития на доске

1. Вступление

2. Рассказ о жизни святого

а) рождение, детство, юность;

б) подвиги благочестия и творимые чудеса при жизни;

в) кончина и посмертные чудеса.

3. Похвала святому

Знакомство с новым материалом. Просмотр электронной презентации.

Давайте теперь обратимся к самому житию.

Рождение (слайд 3 )

Один из самых почитаемых на Руси святых — Сергий Радонежский, который прославился исключительно мирными подвигами. Он происходил из обедневшего боярского рода, имевшего владения под Ростовом от родителей Кирилла и Марии. До пострижения в монахи преподобный носил имя Варфоломей — в честь одного из 12 апостолов. Известна дата его рождения — 3 мая 1314 года.

Детство (слайд 4 )

В семилетнем возрасте Варфоломея вместе с братьями отдали учиться грамоте, но в отличие от братьев он не сделал никаких успехов. Однажды в поле мальчик увидел старца, молившегося под одиноким дубом. Варфоломей попросил старца помолиться за него, чтобы он научился читать. Старец благословил отрока, и тот порадовал родителей, свободно прочитав перед обедом псалтырь (сборник церковных песнопений, по которому учили грамоте в Древней Руси).

Старец благословил отрока, и тот порадовал родителей, свободно прочитав перед обедом псалтырь (сборник церковных песнопений, по которому учили грамоте в Древней Руси).

Юность (слайд 5 )

Около 1328 года родители мальчика переехали в маленький город Радонеж, недалеко от Москвы. Братья Варфоломея женились, а он, похоронив родителей, решил уйти в монастырь. К этому времени овдовел старший брат Стефан, и они вместе поселились в глухом лесу в двенадцати вёрстах от Радонежа. Однако Стефану стало тяжело жить в столь пустынном месте, и он перешёл в один из московских монастырей. А Варфоломей постригся в монахи под именем Сергия.

Образование Троице-Сергиевого монастыря (слайд 6 )

Постепенно к Сергию стали приходить другие иноки, желавшие послужить Богу своими трудами. Преподобный с радостью принимал их. Так зачался Сергиев монастырь — нынешняя Троице-Сергиева лавра (по-гречески лаура — крупный, большой монастырь). «Примером своей жизни, высотой своего духа преп. Сергий поднял упавший дух родного народа, пробудил в нем доверие к себе, к своим силам, вдохнул веру в будущее». Из его поколения вышли основатели 150 новых монастырей. Они жили в маленьких избушках-кельях, сами носили воду, рубили дрова, обрабатывали огород и готовили пищу. Преподобный Сергий делал большую часть тяжёлой работы, подавая пример братии.

«Примером своей жизни, высотой своего духа преп. Сергий поднял упавший дух родного народа, пробудил в нем доверие к себе, к своим силам, вдохнул веру в будущее». Из его поколения вышли основатели 150 новых монастырей. Они жили в маленьких избушках-кельях, сами носили воду, рубили дрова, обрабатывали огород и готовили пищу. Преподобный Сергий делал большую часть тяжёлой работы, подавая пример братии.

Учитель: И уже сотни лет в самом сердце России, на горе Маковец, возвышается монастырь, Божия обитель, Троице-Сергиева Лавра, основанная когда-то юным отшельником.

Троице-Сергиева лавра (слайд 7 )

В северо-восточной части Московской области расположен город под названием Сергиев Посад. В центре его находится ансамбль Троице-Сергиевой Лавры — памятник культуры и искусства, занесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он является важнейшей городской достопримечательностью и историческим центром города. Почитая великого молитвенника Сергия, идут и едут в Троицкую Лавру многочисленные паломники, получая здесь духовную благодать у святых мощей основателя обители, помощь и укрепление на дальнейшую жизнь, благословение перед решающими событиями в жизни, испытывая радость прикосновения к живой монашеской традиции и русской православной духовности и красоте.

Почитая великого молитвенника Сергия, идут и едут в Троицкую Лавру многочисленные паломники, получая здесь духовную благодать у святых мощей основателя обители, помощь и укрепление на дальнейшую жизнь, благословение перед решающими событиями в жизни, испытывая радость прикосновения к живой монашеской традиции и русской православной духовности и красоте.

Общественное служение Сергия Радонежского (слайд 8 )

Преподобный Сергий, бывший духовником князя Дмитрия Донского, сыграл немалую роль в подготовке к Куликовской битве. Он помогал объединению русских земель: примирил рязанского князя с московским, а Нижегородское княжество, захотевшее отделиться, отлучил от Церкви. Испугавшись Божьего наказания, нижегородский князь бежал, и его подданные присягнули на верность московскому великому князю. Перед битвой Сергий благословил князя крестом и окропил святой водой. Великий князь попросил у преподобного Сергия двух его монахов — Пересвета и Ослябю, которые в миру принадлежали к воинскому сословию и были богатырями. Сергий возложил на богатырей схимы с нашитыми на них крестами, и заповедал им «крепко бороться по Христе на врагов его». Их присутствие в одеждах схимников в войске Дмитрия придавало походу дух великого святого дела.

Сергий возложил на богатырей схимы с нашитыми на них крестами, и заповедал им «крепко бороться по Христе на врагов его». Их присутствие в одеждах схимников в войске Дмитрия придавало походу дух великого святого дела.

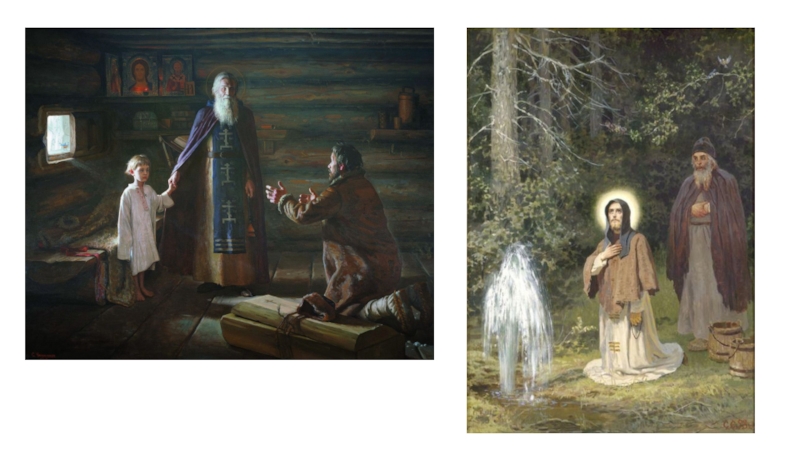

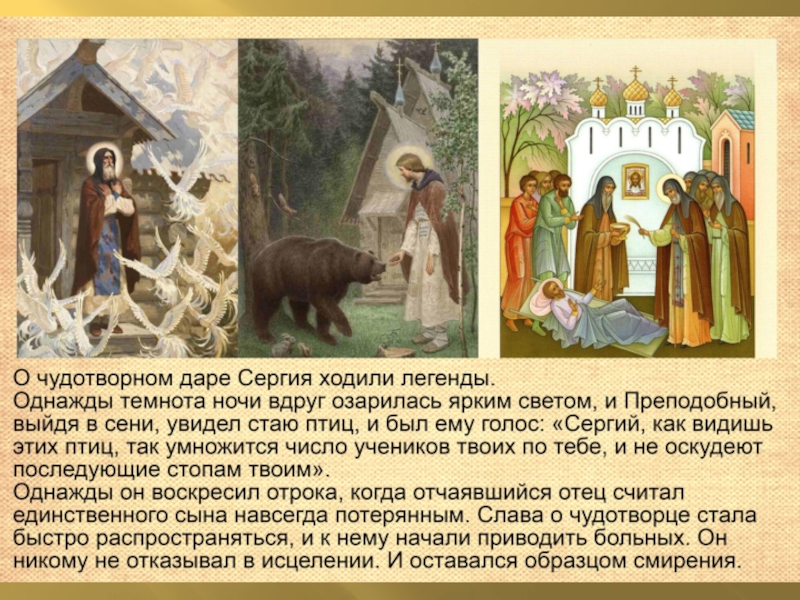

Сергий – чудотворец (слайд 9 )

Согласно житию, Сергий Радонежский совершил множество чудес. Люди приходили к нему из разных городов для исцеления, а иногда даже для того, чтобы просто увидеть его. Как утверждает житие, однажды он воскресил мальчика, который умер на руках отца, когда он нёс ребёнка к святому для исцеления.

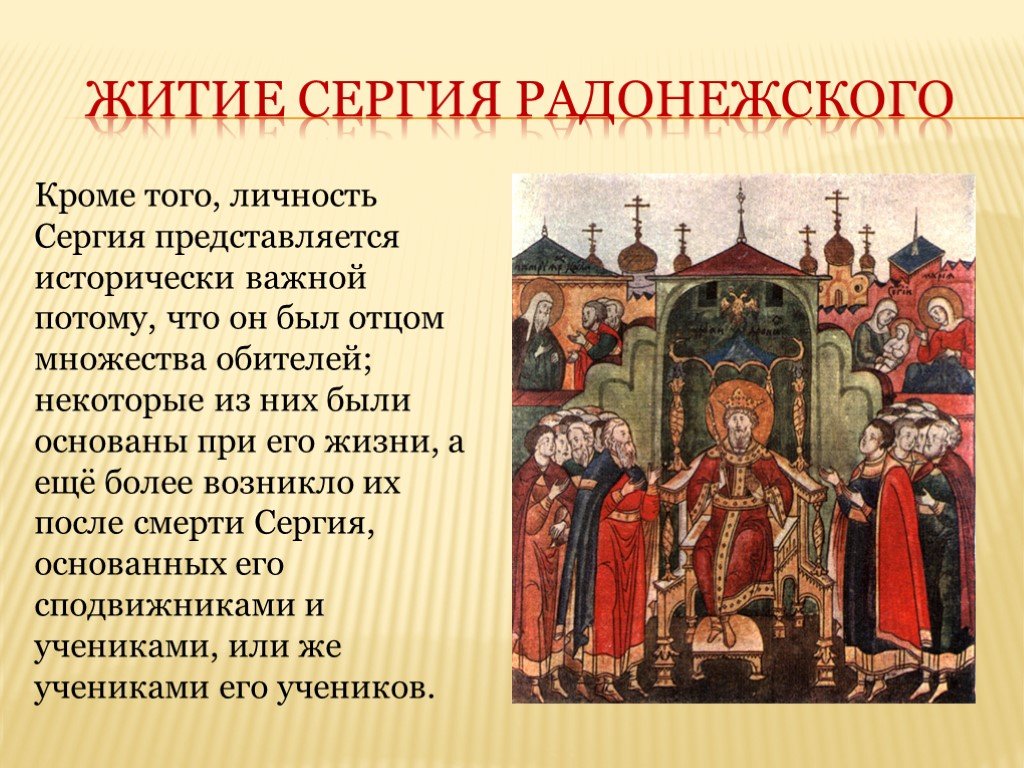

Создание новых монастырей сподвижниками Радонежского

(слайд 10 )

Кроме Троице-Сергиева монастыря, Сергий основал ещё несколько обителей (Благовещенскую и другие), а его ученики учредили до 40 монастырей, преимущественно в Северной Руси.

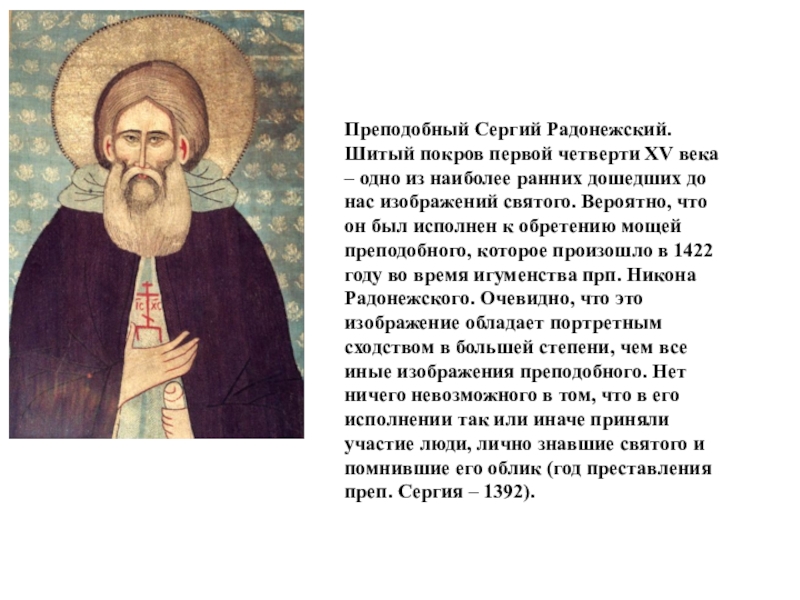

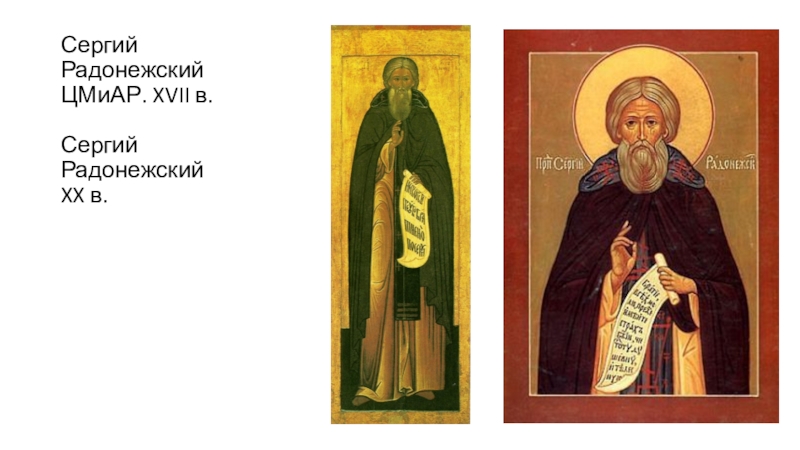

Старость и кончина преподобного Сергия (слайд 11 )

Сергий Радонежский достиг глубокой старости. За шесть месяцев до кончины он передал игуменство ученику своему Никону, а сам предался совершенному безмолвию. Кончина его последовала, после продолжительной болезни 25 сентября в 1391. Через 30 лет, 5 июля 1422 г., совершилось открытие мощей Сергия. Тогда же было установлено местное празднование его памяти в монастыре 25 сентября. В 1448 или 1449 году Сергий был причислен митрополитом Ионою к лику всероссийских святых.

За шесть месяцев до кончины он передал игуменство ученику своему Никону, а сам предался совершенному безмолвию. Кончина его последовала, после продолжительной болезни 25 сентября в 1391. Через 30 лет, 5 июля 1422 г., совершилось открытие мощей Сергия. Тогда же было установлено местное празднование его памяти в монастыре 25 сентября. В 1448 или 1449 году Сергий был причислен митрополитом Ионою к лику всероссийских святых.

(слайд 12 )

В Успенском соборе находится деревянный гроб преподобного Сергия Радонежского, в котором его святое тело находилось в земле с 1392 года по 1422 год. Это одна из святынь собора.

Заключение (слайд 13 )

Радонежский чудотворец – наше духовное богатство, ангел-хранитель Земли Русской, со всех концов идут и едут паломники в Троице-Сергиеву Лавру со своими недугами – телесными и душевными, идут, чтобы помолиться у раки с мощами, получить благословение, узнать духовные корни своего Отечества.

Нам нужно знать эти корни – тогда и воздух, которым мы дышим, будет целебен и вкусен, будет дороже взрастившая нас Земля, легче будет почувствовать каждому из нас назначение и смысл собственной жизни.

Троице Сергиева Лавра находится в центре одного из красивейших городов нашей страны – Сергиевом Пасаде. Здесь великолепные церкви и монастыри, также здесь создавались первые российские куклы и другие игрушки. Это удивительный город. Глядя на него, не перестаешь восхищаться красотой и величием русской земли. Об этом городе люди не раз слагали песни, и одну из них в исполнении Юлии Славянской мы сейчас прослушаем.

Тихий свет на Маковце — горе

Радугой цветёт над всей землёй:

Этот инок Сергий на заре

Молится с небес о нас с тобой.

4. Закрепление материала. Аналитическая беседа. Работа с текстом.

Чему учит житие?

Что представляла собой композиция жития?

Кем и когда было написано «»Житие Сергия Радонежского»?

(Оно написано учеником Сергия монахом Епифанием Премудрым в 1417- 1418 г. )

)

От каких родителей родился Сергий?

Какое имя получил мальчик при крещении?

Как учился Варфоломей? Кто помог ему в учении?

Куда переехали родители мальчика?

Куда Варфоломей отправился после смерти родителей?

Основателем какого монастыря стал Сергий? Как это произошло?

В каком городе находится Троице-Сергиева лавра?

Что пишет автор о кончине Сергия, о его значении для развития самосознания народа?

Как Сергий примирил русских князей? Что сказал Сергий Дмитрию Донскому, когда тот пришел к нему за благословением?

Какие чудеса совершил Сергий Радонежский? На что они указывают? (На его богоизбранность.)

Назовите, какими качествами наделил автор своего героя? Есть ли у него отрицательные качества? (Милосердие, сострадание, доброта, трудолюбие, смирение, прозорливость, настойчивость, и т. д. Герой жития не мог обладать отрицательными качествами) А каким самым главным качеством должен был обладать святой? (Верить в бога)

д. Герой жития не мог обладать отрицательными качествами) А каким самым главным качеством должен был обладать святой? (Верить в бога)

Есть ли в житии упоминание о реальных исторических событиях? (Да. Реальное переплетается с фантастикой )

Поучительна ли жизнь героя? (Жизнь героя поучительна, она учит христианской морали, трудолюбию и настойчивости в достижении цели)

5. Подведение итога урока

У историка Н. С. Борисова есть интереснейшая мысль: жизненный путь “великого старца” выглядит парадоксальным. Он бежал от общества людей, а в результате стал его духовным предводителем, он никогда не брал в руки меч – но одно его слово на весах победы стоило сотен мечей. Так ли это? (У Варфоломея была мечта: он хотел уйти в монастырь. Его решение уйти в лесную пустыню не было отчаянием или бегством от мира. Это был самостоятельный шаг к утраченной свободе. Помимо этого Сергий был настоящим духовным предводителем, который смог вдохновить русских воинов на победу в Куликовской битве и примирить русских князей)

Какова идея жития? Что хотел показать Епифаний Премудрый в своем произведении? (Епифаний стремился показать величие и красоту нравственного идеала человека, служащего прежде всего общему делу — делу укрепления Русского государства)

В чём духовное наследие преп. Сергия? Что оставил он для нас? (Свою обитель – первый крупнейший монастырь. Своих учеников, которые продолжали молитвенное дело преп. Сергия. Один из его учеников в похвалу отцу своему Сергию написал икону «Пресвятая Троица» для иконостаса Троицкого собора, где доныне находятся мощи преп. Сергия; художественные ценности – духовная литература, жития преп. Сергия, иконы, картины М. Нестерова; храмы, освещённые во имя преп. Сергия)

Сергия? Что оставил он для нас? (Свою обитель – первый крупнейший монастырь. Своих учеников, которые продолжали молитвенное дело преп. Сергия. Один из его учеников в похвалу отцу своему Сергию написал икону «Пресвятая Троица» для иконостаса Троицкого собора, где доныне находятся мощи преп. Сергия; художественные ценности – духовная литература, жития преп. Сергия, иконы, картины М. Нестерова; храмы, освещённые во имя преп. Сергия)

Домашнее задание – рассказ о Троице-Сергиевой лавре.

Литература

Литература: Г. Меркин: Литература. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учр. В 3 ч. Часть 1. «Русское слово», 2010.

Материал интернет ресурсов:

http://hotkovo.net.ru

http://ru.wikipedia.org

www.zolotoe-koltso.ru

http://www.rusbereza.ru

http://www.school-city. by

by

Главная

http://www.proshkolu.ru

http://www.privatelife.ru

www.vsesmi.ru

http://www.patriarchia.ru/db/print/248314.html

http://www.russkie.org

http://lj.rossia.org

http://svyatogorie.orthodoxy.ru/GitieSvyatyh

http://mp3sort.com

Сергий Радонежский, святой всея Руси / Православие.Com

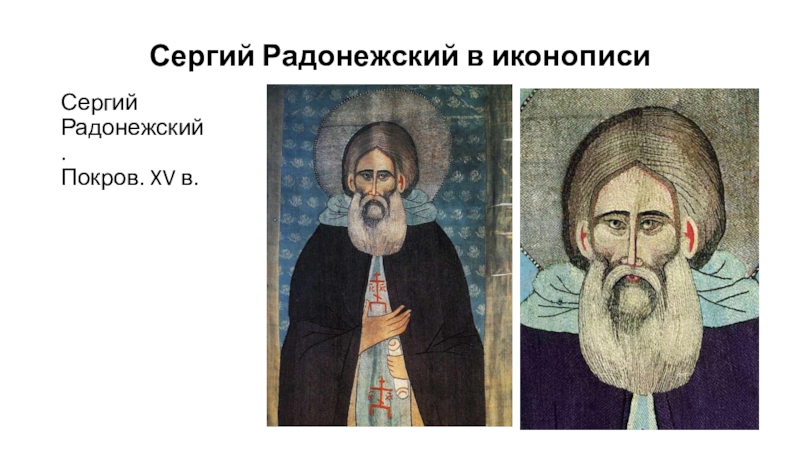

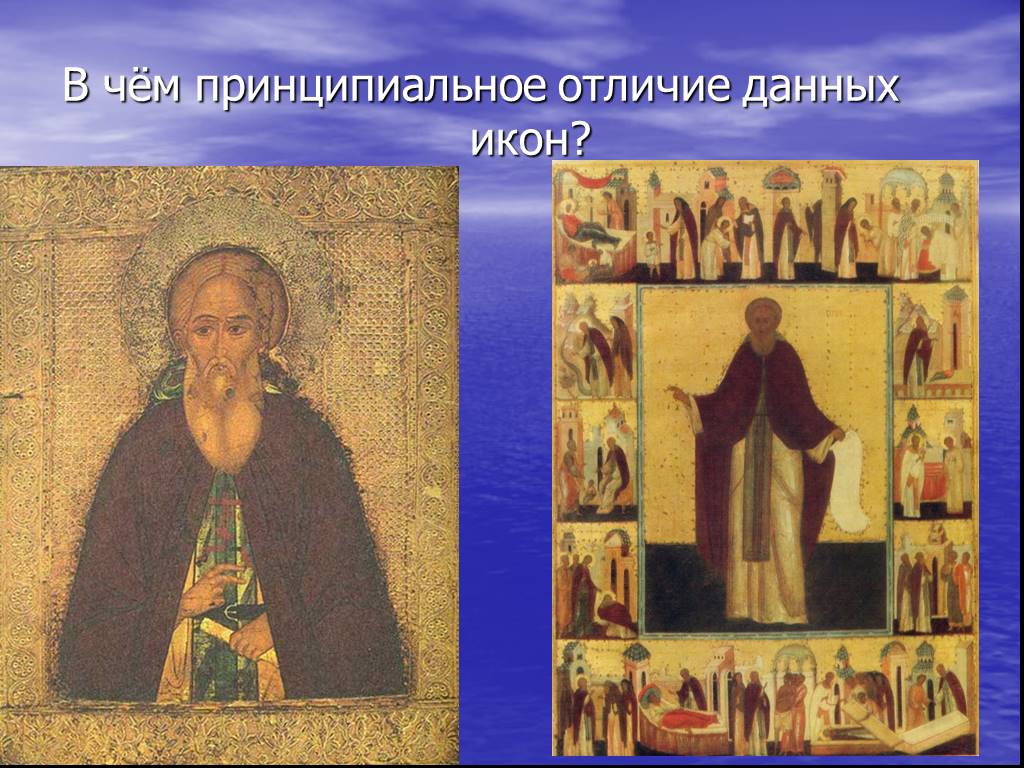

Икона преподобного Сергия Радонежского с житием.

Имя преподобного Сергия Радонежского напоминает нам высот, до которых наша (русская) земля, просвещенный Словом Христовым, способен рост. Человек, не написавший ни одной книги, стоит у истоков русской культуры москвичей период, и открывает дверь, ведущую из лесная глушь к северу от Москвы на глубину Божественная мудрость, ко всем тайнам человека и мир. Его работа кажется еще более чудесной.

потому что мы не можем отделить в нем плоды небесного

помощью и плодами своего труда. св.

Сергий всю жизнь старался покинуть мир; он пытался

не брать на себя ответственность за судьбу

окружающих, не вмешиваться по своей воле в

события, происходящие вокруг него. Тем не менее, все

бытовые и исторические подробности той эпохи настолько

тесно переплелись в его жизни, что, казалось бы,

нет стороны русской жизни во второй половине

четырнадцатого века, который он не освятил, или

где не осталось и следа его заботы,

защитное благословение. Если вспомнить, как это было

в его время выясняется, что преподобный Сергий

стоит не только в начале русского

Просвещения, но и является символом русского

Ренессанс в самом возвышенном значении этого слова.

Его работа кажется еще более чудесной.

потому что мы не можем отделить в нем плоды небесного

помощью и плодами своего труда. св.

Сергий всю жизнь старался покинуть мир; он пытался

не брать на себя ответственность за судьбу

окружающих, не вмешиваться по своей воле в

события, происходящие вокруг него. Тем не менее, все

бытовые и исторические подробности той эпохи настолько

тесно переплелись в его жизни, что, казалось бы,

нет стороны русской жизни во второй половине

четырнадцатого века, который он не освятил, или

где не осталось и следа его заботы,

защитное благословение. Если вспомнить, как это было

в его время выясняется, что преподобный Сергий

стоит не только в начале русского

Просвещения, но и является символом русского

Ренессанс в самом возвышенном значении этого слова. Беспристрастная оценка исторических событий часто

открывает неожиданные вещи. Если сравнить средневековую Русь

со средневековой Европой вы видите, что ренессанс

Русская культура началась несколько раньше, чем в Европе. Это

также довольно удивительно видеть, что это возрождение имело

христианский персонаж. Русь, которой правили

татары за двести лет не смогли сохранить свою

традиции или культура без веры или опоры на

Церковь. Без веры совершенно невозможно

создать что-нибудь. Леонардо, Микеланджело, Лютер,

Макиавелли — все эти «титаны»

Европейцы эпохи Возрождения были глубоко религиозными людьми. Они

верил в Бога, но и в полную силу человеческой

разум, в истине своей эстетической чувствительности, в

способность человека создавать что-то прекрасное, в его праве

создавать и изменять мир. Европейский Ренессанс был

еще очень далек от того, чтобы отвергнуть Бога и быть покинутым

Ему. Он только готовился освободить Создателя Своего

ответственности за судьбы мира и переложить ее на

люди. Но герои, которые были готовы принять это

ответственность уже достигла совершеннолетия в Европе.

К счастью, таких людей в России еще не было.

Россия.

Это

также довольно удивительно видеть, что это возрождение имело

христианский персонаж. Русь, которой правили

татары за двести лет не смогли сохранить свою

традиции или культура без веры или опоры на

Церковь. Без веры совершенно невозможно

создать что-нибудь. Леонардо, Микеланджело, Лютер,

Макиавелли — все эти «титаны»

Европейцы эпохи Возрождения были глубоко религиозными людьми. Они

верил в Бога, но и в полную силу человеческой

разум, в истине своей эстетической чувствительности, в

способность человека создавать что-то прекрасное, в его праве

создавать и изменять мир. Европейский Ренессанс был

еще очень далек от того, чтобы отвергнуть Бога и быть покинутым

Ему. Он только готовился освободить Создателя Своего

ответственности за судьбы мира и переложить ее на

люди. Но герои, которые были готовы принять это

ответственность уже достигла совершеннолетия в Европе.

К счастью, таких людей в России еще не было.

Россия.

Реальность русской жизни с 1237 года не

склоняют там людей к полетам духа. Цена

отдельного человека в условиях татарского

ярмо было на рекордно низком уровне. Любое обсуждение способности

этого индивидуума влиять на историю, изменять ее

конечно, вероятно, вызвал бы горькие, иронические улыбки.

Ни малейший раб, ни великий князь не могли надеяться на

устроить даже свою судьбу по своей воле.

благополучие и жизнь любого человека на Руси зависели

по итогам соперничества за ханский престол,

добрая воля или деспотизм ордынских вождей,

колебания цен на мировом невольничьем рынке,

смертность сельскохозяйственных животных или непредвиденная засуха

в Великих степях. Только Церковь была свободна не

признать власть Орды. Не получая напрямую

вовлеченной в политический процесс, Церковь помогала

люди сохраняют свои силы. Перед лицом г.

Хан даже князья падали ниц и кланялись, но пред Богом,

каждый человек был свободен. Детский атеизм и человекопоклонничество

не прижились тогда в России не потому, что Россия была

назад, а потому, что отказываясь терпеливо нести

свой крест означал поистине рабскую зависимость от

кнут кочевого воина.

Цена

отдельного человека в условиях татарского

ярмо было на рекордно низком уровне. Любое обсуждение способности

этого индивидуума влиять на историю, изменять ее

конечно, вероятно, вызвал бы горькие, иронические улыбки.

Ни малейший раб, ни великий князь не могли надеяться на

устроить даже свою судьбу по своей воле.

благополучие и жизнь любого человека на Руси зависели

по итогам соперничества за ханский престол,

добрая воля или деспотизм ордынских вождей,

колебания цен на мировом невольничьем рынке,

смертность сельскохозяйственных животных или непредвиденная засуха

в Великих степях. Только Церковь была свободна не

признать власть Орды. Не получая напрямую

вовлеченной в политический процесс, Церковь помогала

люди сохраняют свои силы. Перед лицом г.

Хан даже князья падали ниц и кланялись, но пред Богом,

каждый человек был свободен. Детский атеизм и человекопоклонничество

не прижились тогда в России не потому, что Россия была

назад, а потому, что отказываясь терпеливо нести

свой крест означал поистине рабскую зависимость от

кнут кочевого воина. Это было невозможно для людей

чтобы сбросить это ярмо. Надежду на Бога давали им не только

надежду на загробное спасение, но и на твердую

фундамент земной государственности и отечественного

конструктивность — потому что всякий, кто желает быть

спасенный в будущей жизни, должен был «трудиться для

Богу» и «претерпел до конца» все

угнетение настоящей жизни. Преподобного Сергия целиком

жизнь была плодом такого труда и терпения.

Это было невозможно для людей

чтобы сбросить это ярмо. Надежду на Бога давали им не только

надежду на загробное спасение, но и на твердую

фундамент земной государственности и отечественного

конструктивность — потому что всякий, кто желает быть

спасенный в будущей жизни, должен был «трудиться для

Богу» и «претерпел до конца» все

угнетение настоящей жизни. Преподобного Сергия целиком

жизнь была плодом такого труда и терпения.

Его Житие, написанное с удивительной нежностью и

живости Епифания Мудрого, дает нам ключ к

познание многих тайн русской культуры и

Русская интеллигенция. С самого начала своего

жизни, еще до своего земного рождения, Сергий (до

монашество, Варфоломей) был отмечен небесными знамениями.

Он трижды вскричал во время Литургии, будучи еще в

чрево матери своей, отказался взять его

материнской груди в постные дни или принимать молоко от

медсестра. Его родители прекрасно знали, что святой

появился в их семье. Но это даже не входило в их

головы, чтобы превознести своего ребенка или отделить его от других

из-за проявленных в нем талантов. Культ

вундеркинд — это еще что-то, что с трудом приживается в

русская образовательная традиция и сейчас. Знаки,

таланты, а сама святость дается человеку от Бога, и

вот почему его родители, а вслед за ними и его биограф,

в первую очередь воздайте славу Творцу, а уж потом

любоваться творением. Варфоломей защищен в своем

детство, но не больше, чем любые родители лелеют

каждый ребенок. Он не свободен ни от домашнего труда, ни

ни от ежедневных обязанностей, ни от школьных занятий.

Культ

вундеркинд — это еще что-то, что с трудом приживается в

русская образовательная традиция и сейчас. Знаки,

таланты, а сама святость дается человеку от Бога, и

вот почему его родители, а вслед за ними и его биограф,

в первую очередь воздайте славу Творцу, а уж потом

любоваться творением. Варфоломей защищен в своем

детство, но не больше, чем любые родители лелеют

каждый ребенок. Он не свободен ни от домашнего труда, ни

ни от ежедневных обязанностей, ни от школьных занятий.

Наблюдая за этим образованием, мы видим еще одну замечательную

деталь. Любой человек, даже святой, не является идеалом

земное совершенство. Такая важная вещь для аскета

по мере чтения и письма у него было больше проблем с усвоением

чем его братья. Все вокруг нежно, но

твердо требовал, чтобы он старался больше в школе. Святой

кажется, не оправдывает их ожиданий. Его жизнь

прямо заявляет, что Варфоломей «не изучал

прилежно» как читал, так и «не слушал

своему учителю». Такое отношение к учебе

не одобрено, но оно было искуплено мальчиком

тайная молитва Богу. Чудесное исполнение этого

молитва не должна вести нас к мысли, что он презирал

труд (вся жизнь святителя наполнена трудом).

Здесь мы скорее должны увидеть, как Бог проявляет равную доброту

ко всем, кто спрашивает. Школьные годы святого,

любой другой период его жизни, опровергают любое представление

о превосходстве святого над простыми людьми.

Для русского просвещения, для русской культуры

мысль о заранее избранной «духовной элите»

суждено взять власть и возглавить

«невежественные люди» совершенно чужие.

Сам Сергий был подобен неученым людям, но имея

получил доступ к мудрости, он никогда не забывал Того, кому

Он принадлежит.

Такое отношение к учебе

не одобрено, но оно было искуплено мальчиком

тайная молитва Богу. Чудесное исполнение этого

молитва не должна вести нас к мысли, что он презирал

труд (вся жизнь святителя наполнена трудом).

Здесь мы скорее должны увидеть, как Бог проявляет равную доброту

ко всем, кто спрашивает. Школьные годы святого,

любой другой период его жизни, опровергают любое представление

о превосходстве святого над простыми людьми.

Для русского просвещения, для русской культуры

мысль о заранее избранной «духовной элите»

суждено взять власть и возглавить

«невежественные люди» совершенно чужие.

Сам Сергий был подобен неученым людям, но имея

получил доступ к мудрости, он никогда не забывал Того, кому

Он принадлежит.

Не забывал он и о послушании, главной добродетели

любого христианина, свободного от своеволия. Имея уже

перед ним ясная жизнь

цель — монашество — он все же смиряет

себя ради отца и матери, оставаясь

дома, чтобы заботиться о них. Все те, кто склонен говорить

что монашество учит человека пренебрегать семьей

найдет в этой главе своей Жизни пример того, как

первое вытекает из второго. Здесь

пример святого увещевает нас не уклоняться от настоящего

обязанности, какими бы важными и великими ни были наши

планы могут быть. Истинно религиозный человек никогда не

«ходить по людям», чтобы исполнить свое

собственные «высокие» желания, а воля наоборот

с готовностью «закрывает глаза на свои желания» в

когда увидит нужду ближнего своего. преподобного Сергия, чей

вся жизнь была великой жертвой Богу, начал свой подвиг с небольшой жертвой родителям; и

что особенно важно, он делал это с радостью.

Все те, кто склонен говорить

что монашество учит человека пренебрегать семьей

найдет в этой главе своей Жизни пример того, как

первое вытекает из второго. Здесь

пример святого увещевает нас не уклоняться от настоящего

обязанности, какими бы важными и великими ни были наши

планы могут быть. Истинно религиозный человек никогда не

«ходить по людям», чтобы исполнить свое

собственные «высокие» желания, а воля наоборот

с готовностью «закрывает глаза на свои желания» в

когда увидит нужду ближнего своего. преподобного Сергия, чей

вся жизнь была великой жертвой Богу, начал свой подвиг с небольшой жертвой родителям; и

что особенно важно, он делал это с радостью.

С радостью отправился он и к осуществлению своей жизненной цели.

труд, постижение Пресвятой Троицы.

Философская широта его творчества поражает. Догма

Святой Троицы — это нечто очень трудное для

понять в христианстве. Это было не совсем

понятно простым людям, не только в Киевской Руси

и Европе, но даже и в Византии. Это на тему

учения о Святой Троице, которые возникли наиболее

серьезные расколы и ереси в христианстве. Высоты

тайны триединой Божественной Сущности должны были

напугал человека, которому было так трудно научиться читать.

Тем не менее преподобный Сергий решил проникнуть в

тему так же решительно, как он решил покинуть

мир. Затем он строит свою церковь в лесу и

освящает его вместе со своим братом еще до

принятие монашеского пострига. Идея строительства церкви

и тяжелейший труд выпадает на его долю, но он отказывается от всякого

дерзкое «я» будет искать истину и ждет

пока его старший брат не решит, кому церковь должна

быть посвященным.

Это на тему

учения о Святой Троице, которые возникли наиболее

серьезные расколы и ереси в христианстве. Высоты

тайны триединой Божественной Сущности должны были

напугал человека, которому было так трудно научиться читать.

Тем не менее преподобный Сергий решил проникнуть в

тему так же решительно, как он решил покинуть

мир. Затем он строит свою церковь в лесу и

освящает его вместе со своим братом еще до

принятие монашеского пострига. Идея строительства церкви

и тяжелейший труд выпадает на его долю, но он отказывается от всякого

дерзкое «я» будет искать истину и ждет

пока его старший брат не решит, кому церковь должна

быть посвященным.

Икона Святой Троицы работы преподобного Андрея Рублева.

В В этот момент решалась судьба Русской Церкви. решенный; даже вся судьба русской культуры была опечатывается. Попробуйте представить себе Россию без Святая Троица-Св. Сергиева Лавра, без Андрея Рублев,[1] без церквей, посвященных Святой Троице. И

тем не менее, преподобный Сергий предоставил это решение другому, даже

хотя он уже знал ответ на свой вопрос.

Знаменательно здесь не только его смирение перед

старшие, но и его внутренняя честность — то, что

должен быть у каждого исследователя. Любой, кто намеревается

изучать и приобретать знания о Боге, человеке или мире,

не осмеливается настаивать на своих догадках без

получив некоторое внешнее подтверждение своей истинности.

Пусть каждый, кто жаждет открыть что-то миру

сначала послушай, что ему подскажет мир . Тот, кто

большим из вас будет слуга твой (Мф.

23:11) .

И

тем не менее, преподобный Сергий предоставил это решение другому, даже

хотя он уже знал ответ на свой вопрос.

Знаменательно здесь не только его смирение перед

старшие, но и его внутренняя честность — то, что

должен быть у каждого исследователя. Любой, кто намеревается

изучать и приобретать знания о Боге, человеке или мире,

не осмеливается настаивать на своих догадках без

получив некоторое внешнее подтверждение своей истинности.

Пусть каждый, кто жаждет открыть что-то миру

сначала послушай, что ему подскажет мир . Тот, кто

большим из вас будет слуга твой (Мф.

23:11) . Это уже другая страница Жития святителя.

Пройдя тяжелый период одиночества

подвигов, преподобный Сергий сталкивается с

необходимость строительства общежительного монастыря. Он самый

обремененный необходимостью владычествовать над братьями,

управление внутренними делами монастыря и

руководство монахами в их духовной работе. Традиции

связанные со старчеством, были почти полностью утрачены

того времени в России. Игумения открыл преподобный Сергий

искушение занять своих подчиненных работой, которую он

сам никогда не делал. Именно поэтому он не смог

исполнять роль настоятеля, не увеличивая свою ежедневную работу.

Епифаний пишет, что святой «без лени,

служил братьям, как привезенный раб, рубил

дров на всех, зерно толол, муку мололи,

испекла хлеб, приготовила еду […]; он вырезал и

шили одежду и обувь; и он взял воду из колодца

в двух ведрах, нес на плечах в гору,

и поместил его в каждую камеру».

Игумения открыл преподобный Сергий

искушение занять своих подчиненных работой, которую он

сам никогда не делал. Именно поэтому он не смог

исполнять роль настоятеля, не увеличивая свою ежедневную работу.

Епифаний пишет, что святой «без лени,

служил братьям, как привезенный раб, рубил

дров на всех, зерно толол, муку мололи,

испекла хлеб, приготовила еду […]; он вырезал и

шили одежду и обувь; и он взял воду из колодца

в двух ведрах, нес на плечах в гору,

и поместил его в каждую камеру».

Особенно примечателен рассказ о том, как преподобный Сергий

построил крыльцо для одного из пожилых братьев, взяв за

его дневная работа — просеивание заплесневелого хлеба. Это может

кому-то покажется глупостью, но если вспомнить, что

в монастыре в то время был голод, и

монахи роптали на аббата, требуя, чтобы он

позвольте им собирать милостыню, его действия имеют смысл.

учитель мог учить своих учеников только своим собственным примером

что хлеб должен быть заработан трудом их собственных рук. Это правило остается верным и по сей день.

Это правило остается верным и по сей день.

История голода напоминает нам еще об одном

черты характера святого – его терпение.

Кроме того, в нем гармонично сочетаются и труд, и

молитва, которая является неотъемлемой частью преподобного Сергия. Он

никогда не чувствовал себя отягощенным бедами и горестями, которые

посетил монастырь. Он не спешит их решать

быстро, хотя знает, что у него есть возможность

Сделай так. Он уповает на Бога до самого конца, даже когда

не видит ясного смысла происходящего. Как результат,

хлеб в монастырь приносят ангелы, а воду

исходит из самой вершины холма. Когда он вернется

в монастырь, его старший брат изобретает

разногласия в церкви по поводу чина. Святые расстояния

себя от этого аргумента. Он буквально уходит без

пытаясь ответить, не спрашивая ни митрополита, ни князя

заступиться за него, и даже не прося Бога о

восстановить справедливость. Прожив год на Киржаче

реки и основав другой монастырь, он так же легко

возвращается. Было так трудно нарушить его покой, что когда

крестьянин приехал в монастырь издалека, чтобы посмотреть

у прославленного игумена, но отказывается признать Сергия

в оборванном старике, копающем огород, святой только

ласково отвечает: «Не грусти! Бог будет

дать вам то, что вы ищете и желаете сразу ».

Было так трудно нарушить его покой, что когда

крестьянин приехал в монастырь издалека, чтобы посмотреть

у прославленного игумена, но отказывается признать Сергия

в оборванном старике, копающем огород, святой только

ласково отвечает: «Не грусти! Бог будет

дать вам то, что вы ищете и желаете сразу ».

Монашество презирает мир, но не людей в нем.

Святитель бежал от людской славы, но был дружелюбен к людям и

быстро им помочь. Для него все были равны —

безутешный отец, принесший ему своего мертвого сына,[2]

и великий князь Димитрий, готовясь к битве с

Мамай. По поводу Куликовской битвы св.

Политическая роль Сергия проявляется очень

отчетливо. Его благословение русским войскам на

битва придает духовный характер

победа. Солдаты становятся не только защитниками

земли русской, но и мучеников за веру. Даже

монахи берутся за оружие. Преподобный Сергий принимает полный

ответственность за исход боя,

решительно связывая судьбу Русской Церкви с

Успех похода князя. Он молится

ходатайственная молитва в течение многих часов. Затем идет битва

победил, и князь и митрополит Алексий просят

святой для получения архиерейского сана, а затем

столичный. Но святой столь же решительно отказывается,

пообещав, что если они повторят свою просьбу, он

уйдет в лес, где его никто не найдет.

Одно дело стоять за правду, а другое

дело принимать почести.

Он молится

ходатайственная молитва в течение многих часов. Затем идет битва

победил, и князь и митрополит Алексий просят

святой для получения архиерейского сана, а затем

столичный. Но святой столь же решительно отказывается,

пообещав, что если они повторят свою просьбу, он

уйдет в лес, где его никто не найдет.

Одно дело стоять за правду, а другое

дело принимать почести.

Нельзя не сказать и о материале преподобного Сергия.

наследство, дело рук его. Кольцо

монастыри, окружавшие Москву и освещавшие

дикие, северные леса были выкованы в Святой Троице

Лавра. История каждого из этих монастырей

история его основателя, часто ученика святого, или

ученик одного из его учеников. Спустя сто лет

смерти святого, мы уже видим поразительное

многообразие видов подвижничества, от преподобного Иосифа

Волоколамск и преподобного Пафнутия Боровского к преподобному Нилу

Сора и святой Кирилл Белозерский. Преподобный Сергий приложил руку

в этом саду тоже. Возможность различных духовных

пути к одной и той же цели доказывает, что он основал

в Лавре не партия и не орден, а братство

христиан, главной задачей которых было подчиняться не людям

или правила, написанные людьми, но Самому Богу. И нравится

братья, они не все похожи, но в чем-то тонком

все напоминают нам об их отце. Преподобный Сергий определил

общий тип русской святости на 400 лет вперед, и

когда времена полностью изменились, его достойный преемник

стал преподобный Серафим Саровский.

Возможность различных духовных

пути к одной и той же цели доказывает, что он основал

в Лавре не партия и не орден, а братство

христиан, главной задачей которых было подчиняться не людям

или правила, написанные людьми, но Самому Богу. И нравится

братья, они не все похожи, но в чем-то тонком

все напоминают нам об их отце. Преподобный Сергий определил

общий тип русской святости на 400 лет вперед, и

когда времена полностью изменились, его достойный преемник

стал преподобный Серафим Саровский.

В заключение и в попытке определить св.

Место Сергия в истории русской культуры.

и просвещения, хотелось бы еще раз напомнить читателю

что мы имеем дело не с ученым, а с мудрым

мужчина. Это означает, что он больше пример, чем

авторитет — пример не только для подражания, но и

также в качестве мерной палочки. Преподавание на протяжении всей жизни

умеренность во всем духовном и земном, святой

сам стал мерилом нашей культуры. Его

жизнь позволяет нам проверить сегодняшнюю науку, искусство и

школы против их небесных примеров. Результат

наше измерение, возможно, не будет утешительным, но есть

не нужно отчаиваться. В конце концов, если бы каждый

стране была предоставлена такая мера.

Результат

наше измерение, возможно, не будет утешительным, но есть

не нужно отчаиваться. В конце концов, если бы каждый

стране была предоставлена такая мера.

| ||||||||||||||||||||||||

|

| |||||||||||||||||||||||

Его отца звали Кирилл, а мать Мария. Они нашли благоволение у Бога; они были почетны в глазах Бога и людей и изобиловали теми добродетелями, которые угодны Богу. У Кирилла было трое сыновей, Стефан, Варфоломей и Петр, которых он воспитывал в строгом благочестии и чистоте.

Его отца звали Кирилл, а мать Мария. Они нашли благоволение у Бога; они были почетны в глазах Бога и людей и изобиловали теми добродетелями, которые угодны Богу. У Кирилла было трое сыновей, Стефан, Варфоломей и Петр, которых он воспитывал в строгом благочестии и чистоте. На своем пути он встретил монаха, преподобного старца, странника, священника в виде ангела. Этот незнакомец стоял под дубом, благоговейно молился и обильно проливал слезы. Юноша, увидев его, смиренно поклонился и стал ждать окончания своих молитв.

На своем пути он встретил монаха, преподобного старца, странника, священника в виде ангела. Этот незнакомец стоял под дубом, благоговейно молился и обильно проливал слезы. Юноша, увидев его, смиренно поклонился и стал ждать окончания своих молитв. Хотя дар кажется небольшим, но вкус его очень сладок».

Хотя дар кажется небольшим, но вкус его очень сладок». Мальчик сказал: «Я не знаю их, отец». Преподобный ответил: «Я сказал тебе, что с сегодняшнего дня Господь даст тебе знание чтения и письма; читай Слово Божие, ни в чем не сомневаясь». После чего, к удивлению всех присутствующих, мальчик, получив благословение монаха, начал читать в превосходном ритме; и с этого часа он мог читать.

Мальчик сказал: «Я не знаю их, отец». Преподобный ответил: «Я сказал тебе, что с сегодняшнего дня Господь даст тебе знание чтения и письма; читай Слово Божие, ни в чем не сомневаясь». После чего, к удивлению всех присутствующих, мальчик, получив благословение монаха, начал читать в превосходном ритме; и с этого часа он мог читать. Сказав это, преподобный удалился, произнеся неясное изречение, что их сын будет служить Святой Троице и многих приведет к пониманию божественных заповедей. Они проводили его до дверей своего дома, когда он внезапно стал невидимым. Озадаченные, они задавались вопросом, был ли он ангелом, посланным, чтобы дать мальчику навыки чтения.

Сказав это, преподобный удалился, произнеся неясное изречение, что их сын будет служить Святой Троице и многих приведет к пониманию божественных заповедей. Они проводили его до дверей своего дома, когда он внезапно стал невидимым. Озадаченные, они задавались вопросом, был ли он ангелом, посланным, чтобы дать мальчику навыки чтения.

Он собрал весь свой двор и семью и вместе с ними переселился из Ростова в Радонеж, где поселился возле церкви Рождества Христова, стоящей до сих пор.

Он собрал весь свой двор и семью и вместе с ними переселился из Ростова в Радонеж, где поселился возле церкви Рождества Христова, стоящей до сих пор. Вскоре Стефан отрекся от мира и стал монахом в монастыре Пресвятой Богородицы в Хотькове. Пришел к нему блаженный Варфоломей и просил его сопровождать его в поисках какого-нибудь пустынного места. Стефан согласился, и они вместе со святым исследовали многие части леса, пока наконец не пришли на пустырь посреди леса, у ручья. Осмотрев место, они послушались голоса Божия и остались довольны.

Вскоре Стефан отрекся от мира и стал монахом в монастыре Пресвятой Богородицы в Хотькове. Пришел к нему блаженный Варфоломей и просил его сопровождать его в поисках какого-нибудь пустынного места. Стефан согласился, и они вместе со святым исследовали многие части леса, пока наконец не пришли на пустырь посреди леса, у ручья. Осмотрев место, они послушались голоса Божия и остались довольны. » Благодатный юноша глубоко вздохнул и сказал: «По правде говоря, мой господин и брат, я спросил вас, потому что я чувствовал, что должен, хотя я хотел и думал так же, как и вы, и желал всей моей душой воздвигнуть и посвятить этот придел во имя Пресвятой Троицы, но из смирения вопрошал тебя». И он тотчас же отправился за благословением правящего прелата на его освящение.

» Благодатный юноша глубоко вздохнул и сказал: «По правде говоря, мой господин и брат, я спросил вас, потому что я чувствовал, что должен, хотя я хотел и думал так же, как и вы, и желал всей моей душой воздвигнуть и посвятить этот придел во имя Пресвятой Троицы, но из смирения вопрошал тебя». И он тотчас же отправился за благословением правящего прелата на его освящение. Стефан, увидев это, смутился и решил покинуть пустыню, а вместе с ней и своего брата, святого пустынника и пустынника. Оттуда пошел он в Москву и, достигнув сего города, поселился в Богоявленском монастыре, нашел келлию и вселился в нее, упражняясь в добродетели. Каторжный труд был ему в радость, и он проводил время в подвижнических практиках в своей келье, дисциплинируя себя постом и молитвой, воздерживаясь от всякого снисхождения, даже от питья кваса.

Стефан, увидев это, смутился и решил покинуть пустыню, а вместе с ней и своего брата, святого пустынника и пустынника. Оттуда пошел он в Москву и, достигнув сего города, поселился в Богоявленском монастыре, нашел келлию и вселился в нее, упражняясь в добродетели. Каторжный труд был ему в радость, и он проводил время в подвижнических практиках в своей келье, дисциплинируя себя постом и молитвой, воздерживаясь от всякого снисхождения, даже от питья кваса. Благочестивая жизнь ростовских монашествующих вдохновила его на богоискание через монашеское поместье. Ниже приведены некоторые из монастырей в Ростове и его окрестностях.

Благочестивая жизнь ростовских монашествующих вдохновила его на богоискание через монашеское поместье. Ниже приведены некоторые из монастырей в Ростове и его окрестностях.