Книги о защитниках отечества 4 класс названия книг: «Книги к Дню Защитника Отечества для младшего и среднего школьного возраста»: отзывы о подборке

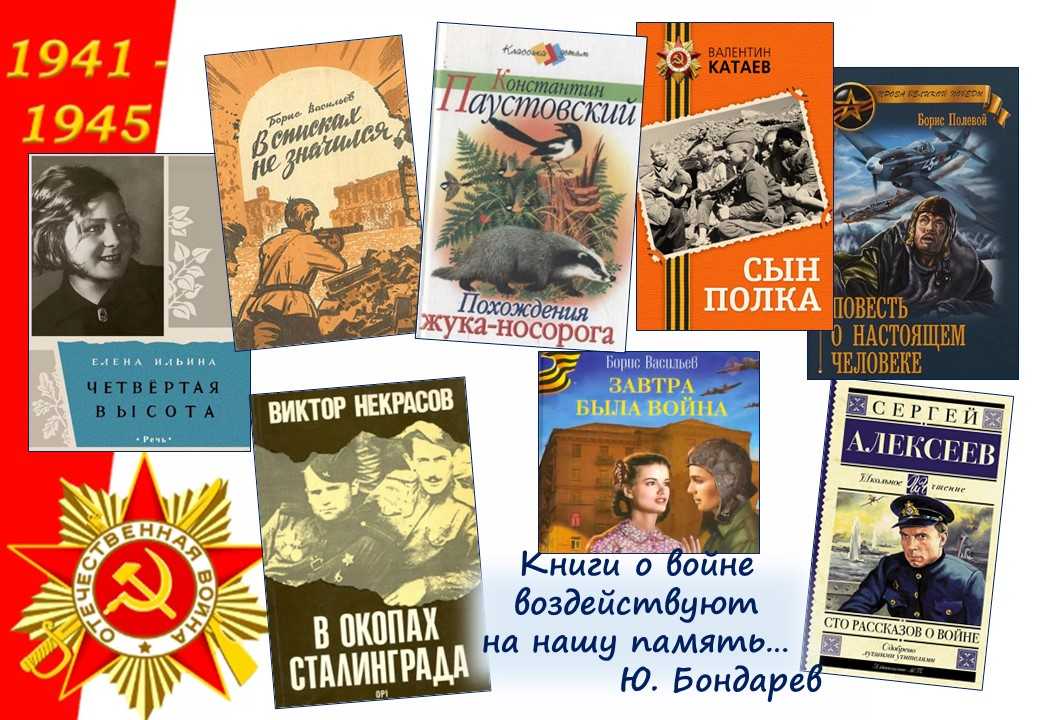

подборка лучших книг о войне

Великая Победа складывалась из подвигов солдат и работников тыла, не жалевших для страны своих сил. Память об их героизме хранит русская литература. В книге «Во имя Великой Победы» собраны рассказы и стихотворения о Великой̆ Отечественной войне. Их авторы знали о ней не понаслышке, потому что сами были очевидцами страшных событий тех лет и участниками военных действий̆.

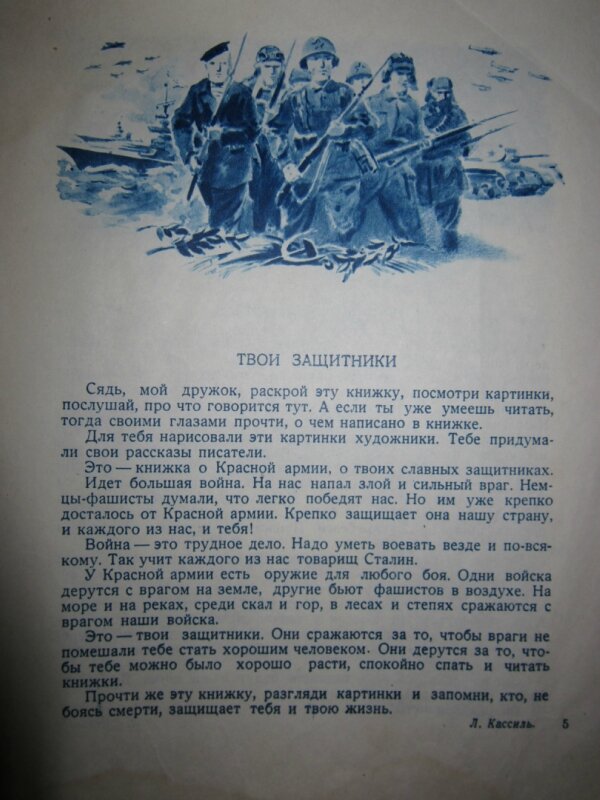

Лев Кассиль работал военным корреспондентом, выступал перед солдатами на фронте, встречался с ребятами в школах. Наверное, поэтому каждое его произведение напоминает дружеский разговор с юным читателем. Писатель рассказывает о подвигах наших соотечественников, их ежедневной борьбе за мирное будущее страны. Герои рассказов Кассиля не боятся рисковать своей жизнью ради спасения товарищей̆.

На войне бойцы проявляли не только бесстрашие, но и смекалку. Так охотник и разведчик Афанасий Жнивин – герой рассказов Николая Богданова – может определить количество врагов по следам на снегу и даже обмануть вражеского снайпера при помощи соломенного чучела.

Службу на войне несли как люди, так и животные, поэтому в книгу включены рассказы, посвященные четвероногим друзьям человека. Героем писателя-натуралиста Георгия Скребицкого становится пес по кличке Тролль – верный̆ спутник разведчика Петрова. Черный̆ кот Васька из рассказа Веры Чаплиной помогает военному доктору определить, отравлена ли трофейная сметана (отступая, немцы специально портили продукты). А вот герой рассказа Сергея Баруздина по прозвищу Зверовод спасает голодных животных одного немецкого зверинца, брошенных отступающим врагом. Особенно ему приходится повозиться с огромным бегемотом, которого ранило осколком в спину.

Важное место на войне занимала и поэзия. Стихи Константина Симонова и Александра Твардовского, включенные в сборник, неизменно поднимали боевой дух солдат. «Во имя Великой Победы» – несомненно одна из лучших книг про войну для детей.

6+

Сергей Алексеев — советский писатель, лауреат Государственной премии СССР, участник Великой Отечественной войны. Историей будущий писатель интересовался с детства. Но выбрал карьеру летчика.

Историей будущий писатель интересовался с детства. Но выбрал карьеру летчика.

Алексеев мог погибнуть в первый же день войны, 22 июня 1941 года. Немецкие самолеты налетели внезапно и начали бомбить полевой учебный лагерь, который находился близко от границы. Зенитчики открыли ответный огонь. Сергей помогал им, поднося снаряды. Но силы были неравны. Многие его товарищи-летчики даже не успели взлететь – погибли под бомбами. С тяжелым ранением Сергея вывезли последним транспортным самолетом. Заключение врачей было безоговорочным: летать не сможет. Но молодой летчик был убежден в обратном и сумел убедить других.

Сергей Алексеев рвался на фронт. Но его оставили в летном училище инструктором. Фронту нужны были военные летчики. Из-за новой травмы с авиацией ему пришлось расстаться навсегда.

Но ничто не проходит бесследно. Знания, навыки, опыт, впечатления – все это пригодилось Алексееву, когда он стал писать книги для детей. «Рассказы о Великой Отечественной войне» – это воспоминания очевидца, вдумчивого и скрупулезного, ученого-историка и прекрасного писателя, который обладает редким качеством: умением говорить с детьми.

«Рассказы о Великой Отечественной войне» – это воспоминания очевидца, вдумчивого и скрупулезного, ученого-историка и прекрасного писателя, который обладает редким качеством: умением говорить с детьми.

В одну из лучших книг для детей о Великой Отечественной войне вошли рассказы о героической Московской битве, битвах на берегах Волги, на Курской дуге, об обороне Севастополя, блокаде Ленинграда, о штурме Берлина.

6+

Дети войны рано повзрослели. Проводив на фронт отцов, они стали поддержкой и опорой для своих матерей. Вот и мальчик в стихотворении Валентина Берестова осознает, что теперь он «кормилец и добытчик», мужчина в семье и на нем лежит большая ответственность. Оставаясь дома, вдалеке от фронта, ребята все равно помогали родной стране. В произведениях Агнии Барто они, например, дежурят ночью на крыше, чтобы защитить свою улицу и предупредить ее жителей о нападении самолетов. Или как настоящие взрослые работают в цехах, выпускающих для армии оружие и боеприпасы. Точно так же трудятся не покладая рук на заводе Гошка, Витька и Алешка – герои рассказа Сергея Алексеева.

Проводив на фронт отцов, они стали поддержкой и опорой для своих матерей. Вот и мальчик в стихотворении Валентина Берестова осознает, что теперь он «кормилец и добытчик», мужчина в семье и на нем лежит большая ответственность. Оставаясь дома, вдалеке от фронта, ребята все равно помогали родной стране. В произведениях Агнии Барто они, например, дежурят ночью на крыше, чтобы защитить свою улицу и предупредить ее жителей о нападении самолетов. Или как настоящие взрослые работают в цехах, выпускающих для армии оружие и боеприпасы. Точно так же трудятся не покладая рук на заводе Гошка, Витька и Алешка – герои рассказа Сергея Алексеева.

Мальчишки часто помогали военным, выполняя самые важные поручения. Маленькие и незаметные, они ходили в разведку и запоминали позиции вражеских войск. Именно так в произведении Бориса Лавренева поступает Николай Вихров, пришедший ночью к капитану батареи. Мальчик не только называет ему количество танковых орудий и окопов, сделанных немцами в его родном совхозе, но и показывает на карте их расположение. Благодаря этому артиллеристы уничтожили укрепления врагов и заставили их отступить, сохранив целыми дома мирных жителей.

Благодаря этому артиллеристы уничтожили укрепления врагов и заставили их отступить, сохранив целыми дома мирных жителей.

Еще об одном храбром парне рассказывает стихотворение Александра Твардовского, автора знаменитой поэмы «Василий Теркин». В нем мальчик помогает танкистам обнаружить пушку затаившегося противника и уничтожить ее.

12+

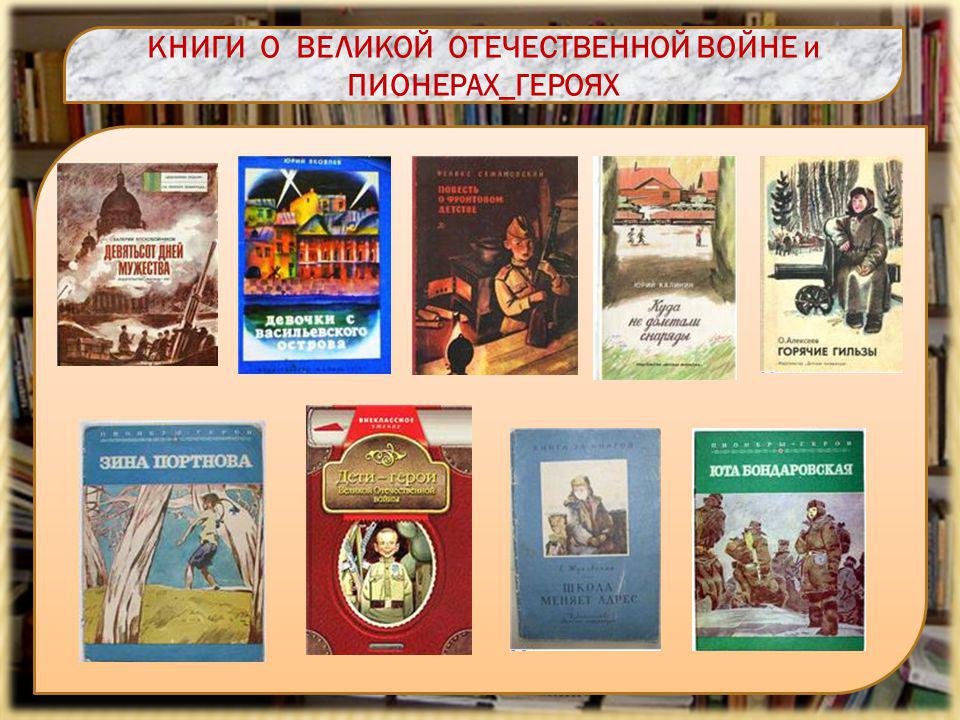

Большая беда затрагивает всех. И взрослых, и детей. Во время Великой Отечественной войны дети, ровесники современных подростков, наравне со взрослыми защищали свою Родину.

Ребята, не достигшие совершеннолетия, рвались на фронт. Они прибавляли себе лишние годы, пробирались в воинские эшелоны, шли к партизанам. В сборнике «Рассказы о юных героях» собраны истории о реальных людях и совершенных ими подвигах.

В книгу вошли рассказы о юных героях Великой Отечественной войны – Лене Голикове, Зине Портновой, Марате Казее и других. На самом деле ребят, ставших разведчиками, связными, помогавших взрослым укрывать раненых, спасать военнопленных, уничтожать вражескую технику, оружейные и продовольственные склады и даже участвовать в боевых действиях, было гораздо больше – тысячи и даже сотни тысяч.

Жизнь юных героев, которым посвящены эти рассказы, трагически оборвалась. Все они погибли, совершив свой последний подвиг.

6+

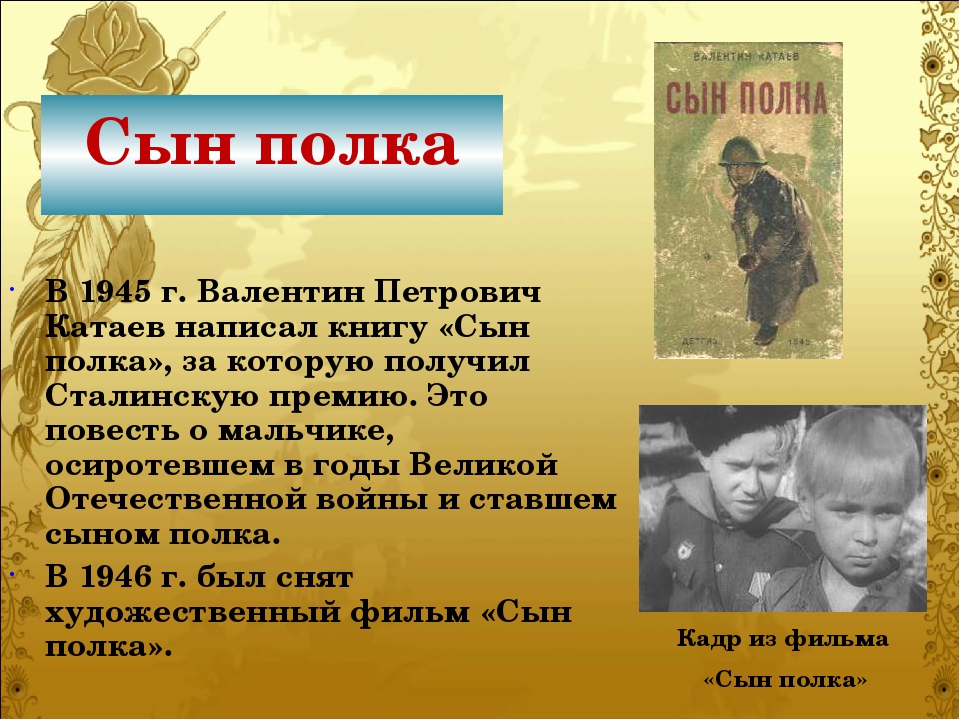

Валентин Катаев – русский писатель и драматург, прошел Великую Отечественную войну и не понаслышке знал о том горе, которое она принесла нашей стране, лишив тысячи ребят детства. Повесть «Сын полка», которую Катаев написал в 1944 году, и по сей день является одной из лучших книг о войне. Это не только история мальчика-сироты Вани Солнцева, которому отца и мать заменили солдаты-фронтовики. Это еще и честный, порой беспощадно правдивый рассказ о самой войне.

Волею случая Ваня оказался в артиллерийском полку, который и стал его новой семьей. Этот бесстрашный паренек наравне со взрослыми солдатами защищал свою Родину, свою землю от захватчиков, героически преодолевая все тяготы страшной войны. Из затравленного, испуганного, почти одичавшего ребенка он превращается в дисциплинированного бойца, который знает и виртуозно выполняет работу каждого номера в артиллерийском расчете.

Катаева много раз спрашивали, существовал ли на самом деле такой Ваня Солнцев, на что писатель твердо отвечал: «Нет, я его выдумал». И как бы предвосхищая следующий вопрос – а почему? – отвечал так: «Я был корреспондентом на фронте и многое увидел. Но почему-то больше всего запомнил мальчиков – обездоленных, нищих, угрюмо шагавших по дорогам войны. Я увидел русских солдат. Измученные, грязные, голодные, они подбирали несчастных детей. В этом была великая гуманность советского человека… Вот почему я написал “Сын полка”».

Когда повесть вышла в свет, а вслед за ней – одноименный фильм, в армии был учрежден институт сыновей полка. Теперь брать детей-сирот на армейское довольствие и воспитывать из них настоящих командиров стало «положено». И само название «сын полка» так прочно вошло в армейскую жизнь, что даже трудно представить – его тоже придумал Валентин Катаев.

6+

Перед нами одна из тех книг, которую необходимо прочесть. Это добрая, умная и честная книга о Великой Отечественной войне, живых свидетелей которой становится все меньше и меньше.

Это добрая, умная и честная книга о Великой Отечественной войне, живых свидетелей которой становится все меньше и меньше.

В первую очередь – это книга о детях, которым выпала тяжелая участь встретиться с войной лицом к лицу. Батальон Бориса Ивановича – это не воинское подразделение, а сплоченный коллектив воспитанников детского дома. Сам Борис Иванович – не боевой командир, а его директор – «маленький, загорелый, стремительный человек».

Ребятам-детдомовцам, старшему из которых всего 12 лет, пришлось отправиться в пешую эвакуацию и преодолеть долгий путь по фронтовой дороге.

Вместе с батальоном Бориса Ивановича читатель совершит это опасное и, несмотря ни на что, увлекательное путешествие. На пути им встретятся удивительные люди – добрые, любящие, отважные. Каждый из них расскажет свою удивительную историю.

Повесть приобретает для читателей особую остроту, ведь она написана в 1943–1944 гг., прямо во время войны ее очевидцем и непосредственным участником. Писатель и журналист Александр Шаров ушел добровольцем на фронт в самом начале войны и как военный корреспондент прошел по фронтовым дорогам всю войну.

Писатель и журналист Александр Шаров ушел добровольцем на фронт в самом начале войны и как военный корреспондент прошел по фронтовым дорогам всю войну.

Повесть «Батальон Бориса Ивановича» вышла в свет в 1945 году и с тех пор больше не переиздавалась. У нескольких поколений детей не было возможности познакомиться с этим удивительным произведением, которое по праву может считаться одной из лучших книг для детей о Великой Отечественной войне.

6+

Восемь книг о защите Отечества

Текст: Яна Ларина (историк, аспирант МГУ)

95 лет назад в Советской России появился новый памятный день: 23 февраля — годовщина создания Красной армии. Современный День защитника Отечества от суровой романтики послереволюционных лет ушел достаточно далеко — сейчас его скорее воспринимают просто как «день мужчин», в противовес (и в дополнение) «дню женщин» 8 Марта (который, напомним, тоже появился как «праздник фабричных работниц»).Однако он по традиции сохраняет военный покрой. И напоминает гимнастерку с отпоротыми погонами, которые носили после войны.

15 лет назад этот день впервые стал выходным — а значит, появилось время для чтения.

Олег Курбатов. «Военная история русской Смуты начала XVII века»

— М.: Квадрига, 2014.

Книга О. М. Курбатова создана, говоря техническим языком, «в хорошем разрешении» — она охватывает всю историю Смуты от ее предпосылок до финансовых последствий. Но в то же время детально описывает битвы и устройство русской армии вплоть до способов отличия противника в условиях гражданской войны, когда противоборствующие стороны состоят из соотечественников и единоверцев.

Галина Шебалдина. «Заложники Петра I и Карла XII. Повседневный быт пленных во время Северной войны»

— М.: Ломоносовъ, 2014.

Битвы, осады и морские баталии — фасад войны. Походная жизнь войска, повседневная жизнь мирного населения и пленных трудно различимы в дыму сражений. Галине Шебалдиной удалось показать, как шведы жили в плену: строили церковь и школу в Тобольске (отчасти это описано и в романе Алексея Иванова «Тобол»), давали взятки немецкими чулками соликамскому воеводе, ждали денежных переводов с родины, незаконно гнали самогон. Любопытно, что русские власти относились к ним в целом весьма снисходительно — позволяли совершать поездки по торговым делам, давали возможность заработать за счет выполнения государственных заказов — артели шведов производили игральные карты (!), занимались заготовкой леса и ювелирными работами. Не менее подробно описан тяжелый быт русских пленных в Швеции, которых месяцами не выпускали из-под стражи и использовали на строительстве нового королевского дворца в Стокгольме.

Походная жизнь войска, повседневная жизнь мирного населения и пленных трудно различимы в дыму сражений. Галине Шебалдиной удалось показать, как шведы жили в плену: строили церковь и школу в Тобольске (отчасти это описано и в романе Алексея Иванова «Тобол»), давали взятки немецкими чулками соликамскому воеводе, ждали денежных переводов с родины, незаконно гнали самогон. Любопытно, что русские власти относились к ним в целом весьма снисходительно — позволяли совершать поездки по торговым делам, давали возможность заработать за счет выполнения государственных заказов — артели шведов производили игральные карты (!), занимались заготовкой леса и ювелирными работами. Не менее подробно описан тяжелый быт русских пленных в Швеции, которых месяцами не выпускали из-под стражи и использовали на строительстве нового королевского дворца в Стокгольме.

Виктор Безотосный. «Россия в наполеоновских войнах 1805—1815 гг.»

— М.: Политическая энциклопедия, 2014.

Наконец все сведения об участии России в наполеоновских войнах можно найти под одной обложкой. Вы задавались вопросом, как русская армия оказалась под Аустерлицем, и вслед за старым князем Болконским спрашивали: «Губить армию, губить людей! За что?» — ищите ответ в первой главе о кампаниях 1805—1807 годов. Во второй и третьей главах изложено, как военно-политический союз России и Франции переродился в Отечественную войну 1812 года. Почему после изгнания Наполеона из России в 1812 году русская армия не остановилась на границе и отправилась в Париж? — в четвертой главе речь идет о заграничных походах 1813—1815 годов и цене победы. Автор скрупулезно изучил сведения о политических предпосылках войн, боевых действиях, финансовых и людских потерях России. В то же время эта научная книга — не сухое изложение диспозиций (того самого «Первая колонна марширует…», над которым издевался еще Толстой) — в ней есть место людям, личностям, их амбициям и судьбам.

Николай Гумилев. «Записки кавалериста»

— СПб: Лениздат, 2014.

Когда началась Первая мировая война, двадцативосьмилетний Николай Гумилев ушел добровольцем на фронт. Прискучила ли ему семейная идиллия, трудно ли было буднично жить после возвращения из Африки? Так или иначе, мы получили возможность увидеть начало Первой мировой войны глазами поэта Серебряного века. Кстати, у Гумилева был сильный астигматизм, и призыву он не подлежал.

Андрей Ганин. «Повседневная жизнь генштабистов при Ленине и Троцком»

— М.: Кучково поле, 2016.

Абсолютный must read по данной теме. Книга о жизни, драматическом выборе и ежедневной работе полутора тысяч царских офицеров, выпускников Николаевской военной академии Генерального штаба, перешедших на сторону Красной армии. Рассекреченные документы спецслужб и материалы семейных архивов позволили автору оценить роль бывших царских офицеров в становлении Красной армии и окончательно «прикончить» миф о «рабоче-крестьянской» армии, победившей белогвардейцев-профессионалов. На общем фоне Гражданской войны не потерялись и личные судьбы офицеров, их быт вплоть до хобби и вредных привычек.

На общем фоне Гражданской войны не потерялись и личные судьбы офицеров, их быт вплоть до хобби и вредных привычек.

Николай Долгополов. «Легендарные разведчики. На передовой вдали от фронта. Внешняя разведка в годы Великой Отечественной»

— М.: Молодая гвардия, Серия ЖЗЛ, 2016.

В книге собрана впечатляющая коллекция биографических очерков, каждый из которых можно превратить в захватывающий киносценарий. Все герои действительно легендарны: Абель, Филби, супруги Вартаняны… Первый директор Службы внешней разведки России Е. М. Примаков сказал в одном из интервью, что современные достижения разведчиков составляют государственную тайну и не выходят на страницы печати, а неудачи, напротив, быстро становятся достоянием гласности. Тем важнее и любопытнее книга Н. М. Долгополова, в которой обнажены скрытые пружины политики и разведки.

Петр Горелик. «Семейная реликвия»

— М.: Клевер-Медиа-Групп, 2013.

Пуговица с мундира французского кирасира, с гимнастерки советского минометчика и пуговица-

талисман советской военной летчицы оказались в наши дни в одной шкатулке и рассказывают друг другу истории своих хозяев. Таким деликатным способом писатель и фронтовик Петр Горелик знакомит детей с событиями двух Отечественных войн. А заодно рассказывает о полковых оркестрах, театральной жизни и быте крестьянской деревни.

Евгений Анисимов, Никита Андреев. «От мачты до киля»

— СПб, ДЕТГИЗ, 2016.

С 1946 по 1993 год праздник 23 февраля официально назывался «День Советской Армии и Военно-Морского флота». Но и сейчас имеет смысл почитать и рассмотреть с детьми эту книгу. Она рассказывает не только об истории отечественного флота, но и о рождении корабля как такового — от его закладки до спуска на воду. Благодаря точным иллюстрациям можно заглянуть в кубрик полугалеры, подсмотреть за работой канонира на военном корабле и инженера-кораблестроителя в парике, который готовит новый чертеж на Адмиралтейской верфи в Санкт-Петербурге, познакомиться с инструментами корабельного плотника и выучить на спор названия всех мачт парусного корабля.

Отчаянная судьба «Полдень тьмы»

Выпуск от 30 сентября 2019 г.

Роман Артура Кестлера о Московских процессах обнажил пропасть между коммунистическими идеалами и реальностью, которую они порождали.

Адам Кирш

В отличие от других критиков коммунизма, Кестлер серьезно относился к марксистской теории.Фото из Эриха Хартмана / Magnum

1 декабря 1934 года Сергей Киров, глава Коммунистической партии в Ленинграде, был застрелен в коридоре возле своего кабинета. Убийца, безработный, исключенный из партии и затаивший обиду на ее руководство, был задержан на месте, но дело все равно вызывало вопросы. Как убийца получил свой пистолет? Кто отозвал телохранителей, которые всегда окружали Кирова?

Сегодня большинство историков сходятся во мнении, что именно Иосиф Сталин заказал убийство, чтобы устранить потенциального соперника. Но официальное расследование пришло к совсем другим выводам. В течение следующих четырех лет это переросло в охоту за заговорщиками, целью которой было разоблачение шокирующих злодеяний на самых высоких уровнях российского правительства, военных и промышленности. В ходе серии судебных процессов, получивших огласку во всем мире, некоторые из старейших и пользующихся наибольшим доверием большевистских лидеров — люди, которые вместе с Лениным возглавили русскую революцию, — были обвинены в предательстве. Предположительно, действуя по приказу сосланного соперника Сталина Льва Троцкого, они замышляли убить Сталина, передать советскую территорию нацистской Германии и восстановить капитализм в России. Их предполагаемые методы включали не только убийства, но и промышленный саботаж или «вредительство» — даже подбрасывание матового стекла в национальные запасы масла.

Но официальное расследование пришло к совсем другим выводам. В течение следующих четырех лет это переросло в охоту за заговорщиками, целью которой было разоблачение шокирующих злодеяний на самых высоких уровнях российского правительства, военных и промышленности. В ходе серии судебных процессов, получивших огласку во всем мире, некоторые из старейших и пользующихся наибольшим доверием большевистских лидеров — люди, которые вместе с Лениным возглавили русскую революцию, — были обвинены в предательстве. Предположительно, действуя по приказу сосланного соперника Сталина Льва Троцкого, они замышляли убить Сталина, передать советскую территорию нацистской Германии и восстановить капитализм в России. Их предполагаемые методы включали не только убийства, но и промышленный саботаж или «вредительство» — даже подбрасывание матового стекла в национальные запасы масла.

По завершении процесса над двумя ветеранами партии, Львом Каменевым и Григорием Зиновьевым, генеральный прокурор Андрей Вышинский осудил подсудимых с витиеватой сталинской риторикой: «Эти бешеные псы капитализма пытались растерзать лучших из лучшего нашей советской земли. . . . Я требую, чтобы эти обезумевшие собаки были расстреляны — все до единой!» Никогда не было никаких сомнений ни в приговоре, ни в приговоре. И партийные лидеры, осужденные на так называемых Московских процессах, были лишь самыми известными жертвами. Великая сталинская чистка, 1936-38, в конечном итоге унесла жизни миллиона советских граждан и отправила еще миллионы в ГУЛАГ.

. . . Я требую, чтобы эти обезумевшие собаки были расстреляны — все до единой!» Никогда не было никаких сомнений ни в приговоре, ни в приговоре. И партийные лидеры, осужденные на так называемых Московских процессах, были лишь самыми известными жертвами. Великая сталинская чистка, 1936-38, в конечном итоге унесла жизни миллиона советских граждан и отправила еще миллионы в ГУЛАГ.

К концу 1930-х годов западные интеллектуалы, сочувствовавшие коммунизму, уже доказали, что способны пойти на множество убийств во имя дела. Такие «попутчики» обычно оправдывали преступления сталинизма как необходимую цену построения социалистического будущего и его защиты от враждебного капиталистического мира. Уолтер Дюранти, The Times 9Корреспондент 0022 в Москве извинил три миллиона смертей от голода, которые были вызваны стремлением к коллективизации советского сельского хозяйства, написав, что «грубо говоря, вы не можете сделать омлет, не разбив яиц».

Московские процессы, однако, бросили вызов коммунистической вере иного рода. Одно дело обрушить мощь государства на кулаков, зажиточных крестьян, которые были главными злодеями в советской мифологии. Но как могло случиться, что старые большевики, которые до позавчера были правителями Советского Союза, были тайными контрреволюционерами? С другой стороны, если обвинения были ложными, почему подсудимые признались? Зиновьев, бывший членом первого Политбюро, в 1917, и глава Коминтерна, сказал: «Мой ущербный большевизм превратился в антибольшевизм, и через троцкизм я пришел к фашизму». Свое выступление Каменев завершил обращением к своим детям: «Какой бы ни был мой приговор, я заранее считаю его справедливым. Не оглядывайся назад. Идите вперед вместе с советским народом, идите за Сталиным».

Одно дело обрушить мощь государства на кулаков, зажиточных крестьян, которые были главными злодеями в советской мифологии. Но как могло случиться, что старые большевики, которые до позавчера были правителями Советского Союза, были тайными контрреволюционерами? С другой стороны, если обвинения были ложными, почему подсудимые признались? Зиновьев, бывший членом первого Политбюро, в 1917, и глава Коминтерна, сказал: «Мой ущербный большевизм превратился в антибольшевизм, и через троцкизм я пришел к фашизму». Свое выступление Каменев завершил обращением к своим детям: «Какой бы ни был мой приговор, я заранее считаю его справедливым. Не оглядывайся назад. Идите вперед вместе с советским народом, идите за Сталиным».

Поддавались ли такие люди просто длительному допросу — так называемому «конвейеру», когда заключенных целыми днями допрашивала бригада агентов, работавших посменно, — или прямым пыткам? Пытались ли они защитить своих жен и детей, фактически ставших заложниками Сталина? Или они каким-то смутным образом чувствовали, что заслуживают наказания за преступления, которых не совершали? Это была проблема для психолога, или, лучше, для романиста, который понимал коммунизм изнутри и знал, что такое быть политзаключенным.

Этим писателем был Артур Кестлер, а на написание его вдохновили Московские процессы — «Тьма в полдень», которая стала одним из самых важных политических романов двадцатого века. Рассказывая историю ветерана-большевика, ожидающего суда за государственную измену, книга впервые появилась в декабре 1940 года, всего через два года после событий, на которые она опиралась, и стала всемирным явлением. В Америке она стала бестселлером и попала в список клубов «Книга месяца», а вскоре по ней была поставлена популярная бродвейская пьеса. Когда он появился во Франции, весной 1945, было продано полмиллиона копий. Некоторые наблюдатели считают, что «Тьма в полдень» склонила чашу весов против коммунистов на выборах во Франции в 1946 году. швейцарский архив в 2015 году после семидесяти пяти лет отсутствия. История о том, как он исчез, в первую очередь дает яркое представление о смещенном мире, из которого возник роман. Кестлер начал писать «Тьму в полдень» — под ее первоначальным названием «Порочный круг» — в начале 19 века. 39 лет во Франции, где он жил как беженец без гражданства с тех пор, как Гитлер пришел к власти в Германии шесть лет назад. Когда в сентябре того же года разразилась Вторая мировая война, французское правительство воспользовалось случаем, чтобы убрать таких иммигрантов — особенно тех, кто, как Кестлер, был связан с коммунистической партией — и поместить их в лагеря для интернированных.

39 лет во Франции, где он жил как беженец без гражданства с тех пор, как Гитлер пришел к власти в Германии шесть лет назад. Когда в сентябре того же года разразилась Вторая мировая война, французское правительство воспользовалось случаем, чтобы убрать таких иммигрантов — особенно тех, кто, как Кестлер, был связан с коммунистической партией — и поместить их в лагеря для интернированных.

С октября 1939 года по январь 1940 года Кестлер был вынужден отказаться от работы над романом, находясь в заключении в лагере на юго-западе Франции. Когда он был освобожден, после того, как некоторые высокопоставленные литературные и политические друзья потянули за ниточки, он вернулся в Париж и быстро закончил книгу. Пока Кестлер работал, его подруга-англичанка Дафна Харди сидела в той же комнате и делала английский перевод, и в начале мая обе рукописи были отправлены по почте — английская версия издателю в Лондоне, а немецкая версия — издателю в Лондоне. издательство в нейтральной Швейцарии.

Десять дней спустя немцы вторглись во Францию и быстро завоевали страну. Кестлер, который был евреем, коммунистом и беженцем, знал, что если он попадет в руки нацистов, то непременно будет убит, и они с Харди пустились в стремительный бросок в незанятую южную зону страны, по пути разделяясь . Харди, британский гражданин, довольно легко вернулся в Лондон, но Кестлер пережил многомесячную одиссею, во время которой он присоединился к французскому Иностранному легиону, а затем вышел из него, дважды пытался покончить жизнь работал) и, наконец, переправился через Марокко и Португалию в Англию, где был немедленно арестован еще раз.

Кестлер, который был евреем, коммунистом и беженцем, знал, что если он попадет в руки нацистов, то непременно будет убит, и они с Харди пустились в стремительный бросок в незанятую южную зону страны, по пути разделяясь . Харди, британский гражданин, довольно легко вернулся в Лондон, но Кестлер пережил многомесячную одиссею, во время которой он присоединился к французскому Иностранному легиону, а затем вышел из него, дважды пытался покончить жизнь работал) и, наконец, переправился через Марокко и Португалию в Англию, где был немедленно арестован еще раз.

Пока Харди был в пути, он переписывался с лондонским издательством, которое, несмотря на некоторые оговорки, приняло роман к печати. Когда издатель возражал против первоначального названия Кестлера, именно Харди, не имея возможности связаться с Кестлером, решил назвать его «Тьма в полдень». Эта фраза была аллюзией на Иов 5:14: «Днем они встречаются с тьмой и в полдень ходят ощупью, как ночью» — описание как моральных загадок, стоящих перед главным героем романа, так и отчаянного положения самого Кестлера. Тем временем немецкая рукопись считалась утерянной в хаосе войны, поэтому английский перевод романа стал, по сути, оригиналом, с которого были сделаны все последующие переводы, в том числе и обратно на немецкий. Новое издание впервые возвращается к немецкому тексту Кестлера и призвано заменить версию Харди, которая была сделана на скорую руку неопытным переводчиком, хотя, очевидно, она была достаточно хороша, чтобы обеспечить роману всемирную репутацию.

Тем временем немецкая рукопись считалась утерянной в хаосе войны, поэтому английский перевод романа стал, по сути, оригиналом, с которого были сделаны все последующие переводы, в том числе и обратно на немецкий. Новое издание впервые возвращается к немецкому тексту Кестлера и призвано заменить версию Харди, которая была сделана на скорую руку неопытным переводчиком, хотя, очевидно, она была достаточно хороша, чтобы обеспечить роману всемирную репутацию.

Этот новый «Темнота в полдень» прибывает в совершенно иной мир, чем тот, который приветствовал оригинал, и одно важное отличие связано с репутацией Кестлера. В 1940 году ему было тридцать пять, и он малоизвестен в англоязычном мире. Он был успешным журналистом в Берлине и активистом коммунистической партии в Париже, но «Тьма в полдень» была его первым опубликованным романом. Она превратила его из нищего беженца в богатого и знаменитого человека, а также стала лучшей книгой, которую он когда-либо написал. За ним в сороковых годах последовала важная книга эссе «Йог и комиссар» и несколько наводящих на размышления, но менее последовательных романов о политике и идеях, в том числе «Прибытие и отъезд», которые считались с фрейдизмом и «Воры в ночи» о еврейских поселенцах в Палестине.

Но после этого репутация Кестлера резко упала, поскольку он перешел от художественной литературы к научно-популярным работам, которые вызывали презрение у настоящих ученых, особенно когда он начал принимать Э.С.П. и другие паранормальные явления. К тому времени, когда Кестлер умер в 1983 году — в результате двойного самоубийства вместе со своей женой Синтией после того, как ему поставили диагноз терминальная лейкемия, — он, казалось, уже принадлежал истории. И падение превратилось в необратимое падение после публикации за последние два десятилетия биографий Майкла Скаммелла и Дэвида Чезарани, которые разоблачили его как эгоистичного монстра, всю жизнь склонного к эмоциональному и физическому насилию над женщинами. По крайней мере, одна женщина обвинила Кестлера в изнасиловании, но многие другие описывали поведение, которое сегодня наверняка было бы классифицировано как сексуальное насилие. Симона де Бовуар сказала, что он продолжал агрессивно «подталкивать и подталкивать» ее к тому, чтобы она переспала с ним, пока она не сдалась: «Я действительно ненавидела его, этого высокомерного дурака».

Если биография Кестлера ставит одну преграду на пути к его восприятию, то изменившийся политический климат ставит другую. Советский коммунизм в период своего расцвета служил многим людям во всем мире светской религией. Сегодня, хотя марксистские идеи и ярлык «социалист» возродились у левых, огромное влияние, которое когда-то оказывал коммунизм, теперь кажется далеким явлением. Для своих приверженцев коммунизм был не просто партийной идентификацией, а целостной теорией жизни и истории, диктовавшей как личную, так и политическую мораль. И именно конфликт между этой моралью и обычными нравственными инстинктами, которые осуждали такие вещи, как ложь и убийство, чего часто требовала партия, стал драматическим фокусом «Тьмы в полдень». Роман напоминает нам о временах, когда считалось, что литература имеет ярко выраженный политический характер, — когда критик Лайонел Триллинг мог говорить о «темном и кровавом перекрестке, где встречаются литература и политика». Это дало Кестлеру, как и его современникам Жану-Полю Сартру, Джорджу Оруэллу и Альберу Камю, своего рода авторитет, на который сегодня не способен ни один романист.

«Тьма в полдень», безусловно, устарела в том смысле, что требуется усилие воображения, чтобы войти в ее время и место. Но его центральная тема, вероятно, всегда будет казаться своевременной, потому что каждое политическое кредо должно в конечном итоге столкнуться с вопросом, могут ли благородные цели оправдать злые средства. Как видел Кестлер, эта проблема достигла своей чистой формы в коммунизме, потому что его провозглашенная цель была самой благородной из всех: постоянное устранение социальной несправедливости во всем мире. Если бы это могло быть достигнуто, какая цена была бы слишком высокой? Может быть, сегодня погибнет миллион или десять миллионов человек, но если миллиарды будут счастливы завтра, разве это того не стоит? Коммунист-революционер, пишет Кестлер, «навсегда обречен делать то, что он ненавидит больше всего: стать мясником, чтобы искоренить бойню, приносить в жертву агнцев, чтобы агнцев больше не приносили в жертву».

Главный герой Кестлера, Николай Салманович Рубашов, является одним из таких праведных мясников, которым теперь предстоит его очередь на плаху. Фигура, которую особенно вызывает в памяти Рубашов, — это Николай Бухарин, ветеран-теоретик революции, самый известный из подсудимых на Московском процессе. Как и все другие подсудимые, Бухарин в конце концов признал себя виновным, и в новом издании «Тьмы в полдень» удачно воспроизведена речь, которую он произнес на суде. «Я считаю себя виновным в тяжком и чудовищном преступлении против социалистического отечества и всего международного пролетариата», — сказал он.

Фигура, которую особенно вызывает в памяти Рубашов, — это Николай Бухарин, ветеран-теоретик революции, самый известный из подсудимых на Московском процессе. Как и все другие подсудимые, Бухарин в конце концов признал себя виновным, и в новом издании «Тьмы в полдень» удачно воспроизведена речь, которую он произнес на суде. «Я считаю себя виновным в тяжком и чудовищном преступлении против социалистического отечества и всего международного пролетариата», — сказал он.

Однако в этом «считаю себя ответственным» была двусмысленность, поскольку Бухарин настаивал на том, что ему ничего не известно ни о каком конкретном заговоре саботажа и убийств, в котором его обвиняли. Его преступление, казалось, он хотел сказать, было не действительным, а умственным, даже метафизическим. Может быть, он признавал себя виновным только потому, что знал, что это была последняя услуга, которую он мог оказать партии, которой он служил так долго. «Ибо, когда спрашиваешь себя: «Если ты должен умереть, то для чего ты умираешь?», — совершенно черная пустота вдруг встает перед тобой с поразительной живостью», — сказал Бухарин в зале суда. «Не за что умирать, если хочешь умереть нераскаянным». Раскаяние, даже ложное раскаяние, может придать пропагандистскую ценность тому, что в противном случае было бы бессмысленной смертью.

«Не за что умирать, если хочешь умереть нераскаянным». Раскаяние, даже ложное раскаяние, может придать пропагандистскую ценность тому, что в противном случае было бы бессмысленной смертью.

«Какую компанию вы планируете основать, когда покинете эту через пять лет?»

Карикатура Джереми Нгуена

В «Тьме в полдень» Кестлер вставляет вариант этих слов в речь, которую Рубашов произносит на суде. Но хотя Рубашов умирает как верный член партии, к концу книги он теряет уверенность в том, что то, что он делал на службе партии, было оправдано. Действительно, Кестлер предполагает, что подсудимые в Москве могли признать себя виновными в качестве формы тайного искупления преступлений, которые они действительно совершили по приказу партии. «Они все были виновны, но не в тех конкретных делах, в которых признавались», — пишет Кестлер.

Сила книги во многом заключается в ее журналистской непосредственности и достоверности деталей. Тюремщики Рубашова, например, действуют ему на нервы, проводя заключенного, который был его другом, мимо его камеры на пути к казни; Роберт Конквест в своей новаторской истории «Большой террор» (1968) подтвердил, что это была стандартная методика в советских тюрьмах. Кестлер объясняет код, который разработали политические заключенные, чтобы вести разговоры, постукивая по стенам своих камер. И он знал, что самый распространенный способ казни заключенных — выстрел в затылок, когда они этого не ожидали, — так Рубашов умирает на последних страницах романа.

Кестлер объясняет код, который разработали политические заключенные, чтобы вести разговоры, постукивая по стенам своих камер. И он знал, что самый распространенный способ казни заключенных — выстрел в затылок, когда они этого не ожидали, — так Рубашов умирает на последних страницах романа.

Но реальный сюжет «Тьмы в полдень» почти полностью внутренний. Она заключается в растущем осознании Рубашевым своей вины и утрате им веры в непогрешимую справедливость коммунизма. В начале книги воспоминание показывает Рубашова с миссией в нацистской Германии в 1933 году, сразу после того, как Гитлер захватил власть и запретил Коммунистическую партию. В триллерной сцене Рубашов тайно встречается с немецким коммунистом по имени Рихард, который изливает свое горе на этого представителя социалистического отечества: его товарищи убиты, он живет в бегах, теряет веру в дело. Вместо того, чтобы посочувствовать ему или пообещать помощь, Рубашов говорит Ричарду, что его исключают из партии за то, что он осмелился распространять брошюры, которые, как он холодно говорит, «содержали формулировки, которые партия считает политически неприемлемыми». К концу сцены становится ясно, что Ричард приговорен к смерти.

К концу сцены становится ясно, что Ричард приговорен к смерти.

«Партия не может ошибаться, — говорит Рубашов. «Ты и я можем ошибаться, но не вечеринка». Любой, кто не согласен с диктатом партии, находится на неправильной стороне истории и поэтому заслуживает устранения. Московские процессы, полагает Кестлер, были всего лишь последним примером тенденции к самоканнибализму, которая существовала с самого начала.

Не случайно, — если использовать излюбленную фразу коммунистических писателей того времени, — то, что Кестлер считал обращение партии с иностранными товарищами самым ярким примером ее несправедливости, поскольку большую часть тридцатых годов он провел в качестве одного из этих товарищи. Родился в еврейской семье в Венгрии в 1905, Кестлер уже прожил несколько профессиональных и идеологических жизней к тому времени, когда он вступил в партию в 1931 году. Подростком он был убежденным сионистом, который переехал в Палестину, чтобы работать в сельскохозяйственном поселении. Быстро поняв, что это суровое существование не для него, Кестлер превратился в журналиста, работая стрингером в немецких газетах. Через два года он вернулся в Европу и к концу двадцатых годов сделал в Берлине успешную карьеру, работая редактором и писателем в одной из крупнейших либеральных ежедневных газет Германии.

Быстро поняв, что это суровое существование не для него, Кестлер превратился в журналиста, работая стрингером в немецких газетах. Через два года он вернулся в Европу и к концу двадцатых годов сделал в Берлине успешную карьеру, работая редактором и писателем в одной из крупнейших либеральных ежедневных газет Германии.

В эссе, которое он написал для «Бога, который подвел» (1949), сборника из шести мемуаров бывших коммунистических писателей, Кестлер вспоминает, как условия в Веймарской Германии превратили его в коммуниста. «Германия жила в состоянии скрытой гражданской войны, и если кто-то не был готов стать пассивной жертвой приближающегося урагана, было необходимо принять чью-либо сторону», — писал он. Если будущее было борьбой между нацизмом и коммунизмом, то коммунизм был единственным возможным выбором. Но Кестлер подчеркивал, что он не стал коммунистом «путем исключения». Скорее, он сравнил этот опыт с религиозным обращением. «Вся Вселенная выстраивается в узор, как случайные кусочки головоломки», — писал он. «Теперь есть ответ на любой вопрос».

«Теперь есть ответ на любой вопрос».

В течение следующих семи лет коммунизм был в центре жизни и работы Кестлера. «Я служил коммунистической партии семь лет — столько же, сколько Иаков пас овец Лавана, чтобы завоевать его дочь Рахиль, — писал он в «Боге, который подвел». (В библейской истории Джейкоб узнает в конце этого времени, что его обманули и дали не ту невесту.) В 1932 году, после потери высокооплачиваемой работы, потому что, как он утверждал, его работодатели узнали, что он присоединился к партии — Кестлер совершил паломничество в Советский Союз, где он провел восемнадцать месяцев, путешествуя по стране, чтобы написать пропагандистскую книгу, восхваляющую советский эксперимент. К моменту отъезда из России, в 1933 года Гитлер был у власти и не мог вернуться в Германию. Вместо этого он уехал во Францию, где до 1938 года работал в ряде финансируемых партией изданий и агентств.

На протяжении всего этого периода, как позже писал Кестлер, он хорошо осознавал пропасть между коммунистическими идеалами и реальностью, которую они порождали. Он видел жертв голода на Украине и согласился с безжалостным навязыванием официальной линии партии. Но он по-прежнему считал, что единственный способ улучшить партию — изнутри. Действительно, он был готов рискнуть ради этого жизнью: в 1937 октября Кестлер отправился писать репортаж о гражданской войне в Испании для News Chronicle, , британской ежедневной газеты, зная, что, если он будет схвачен франкистскими националистами, его жизнь окажется в опасности. В феврале он был пойман в городе Малага, когда он пал от войск Франко, и взят в плен. Следующие три месяца он жил в камере, мало чем отличавшейся от камеры Рубашова, так как его сокамерники были казнены, а он ждал своей очереди. Но поскольку он выполнял задание для английской газеты, британское правительство и пресса проявили к нему интерес. Внимание общественности означало, что Кестлера пощадили; в конце концов, он был освобожден в рамках обмена пленными.

Он видел жертв голода на Украине и согласился с безжалостным навязыванием официальной линии партии. Но он по-прежнему считал, что единственный способ улучшить партию — изнутри. Действительно, он был готов рискнуть ради этого жизнью: в 1937 октября Кестлер отправился писать репортаж о гражданской войне в Испании для News Chronicle, , британской ежедневной газеты, зная, что, если он будет схвачен франкистскими националистами, его жизнь окажется в опасности. В феврале он был пойман в городе Малага, когда он пал от войск Франко, и взят в плен. Следующие три месяца он жил в камере, мало чем отличавшейся от камеры Рубашова, так как его сокамерники были казнены, а он ждал своей очереди. Но поскольку он выполнял задание для английской газеты, британское правительство и пресса проявили к нему интерес. Внимание общественности означало, что Кестлера пощадили; в конце концов, он был освобожден в рамках обмена пленными.

Этот опыт, о котором Кестлер написал в мемуарах «Диалог со смертью», мог укрепить его коммунистические убеждения — ведь он сидел в тюрьме как rojo , красный. Вместо этого его заключение пробудило новое чувство ценности свободы. «Как ни странно, — писал он, — я чувствую, что никогда еще не был так свободен, как тогда». Это была экзистенциалистская свобода, холодная и ясная, последнее, что есть у того, кому уже нечего терять.

Вместо этого его заключение пробудило новое чувство ценности свободы. «Как ни странно, — писал он, — я чувствую, что никогда еще не был так свободен, как тогда». Это была экзистенциалистская свобода, холодная и ясная, последнее, что есть у того, кому уже нечего терять.

Выйдя на свободу, Кестлер не смог вернуться к интеллектуальной ортодоксальности партийной жизни. События в России, в том числе известие об аресте троих его ближайших друзей во время сталинских чисток, лишь укрепили его разочарование. В 1938 году, когда он вышел из партии, Кестлер выступил с речью перед аудиторией интеллектуалов-беженцев в Париже, в которой он подтвердил, что «вредная правда лучше полезной лжи» и что «никакое движение, партия или личность может претендовать на привилегию непогрешимости». Он вспомнил, что его слушатели разделились в своих реакциях: «Некоммунистическая половина аудитории аплодировала, коммунистическая половина сидела в тяжелом молчании, большинство из них скрестили руки».

«Тьма в полдень», которую Кестлер начал писать в следующем году на юге Франции, была его попыткой проработать интеллектуальные и эмоциональные причины разрыва с партией. Рубашов — лучший коммунист, чем когда-либо был Кестлер, и чистота веры Рубашова позволяет роману обнажить его противоречия. Как коммунизм с его мечтой об абсолютно справедливом обществе привел к сталинизму с его паранойей, преследованиями, некомпетентностью и жестокостью? «Все наши принципы были правильными, но все наши результаты были неправильными», — размышляет Рубашов. «Мы принесли вам правду, и в наших устах она звучала как ложь».

Рубашов — лучший коммунист, чем когда-либо был Кестлер, и чистота веры Рубашова позволяет роману обнажить его противоречия. Как коммунизм с его мечтой об абсолютно справедливом обществе привел к сталинизму с его паранойей, преследованиями, некомпетентностью и жестокостью? «Все наши принципы были правильными, но все наши результаты были неправильными», — размышляет Рубашов. «Мы принесли вам правду, и в наших устах она звучала как ложь».

Расплата Кестлера с коммунизмом сильно отличается от видения Оруэлла в «1984», опубликованном девятью годами позже. В антиутопии Оруэлла «ингсок», английский социализм, на самом деле вовсе не идеология, а просто ткань лжи и инструмент для массового гипноза. Лидер партии О’Брайен, как известно, сказал Уинстону Смиту после его ареста, что в основе ее привлекательности лежит чистый садизм, удовольствие от осуществления тотальной власти над другим: «Если вам нужна картина будущего, представьте себе на человеческом лице — навсегда». Сталинизм, по Оруэллу, облек это преклонение перед властью во множество бессмысленных доктрин, которые люди научились повторять, не задумываясь о них — то, что в романе называется «утиной болтовней».

Книга Оруэлла, другими словами, относительно безразлична к интеллектуальному содержанию коммунизма, что может объяснить, почему она сейчас более популярна, чем книга Кестлера. Кестлер серьезно относится к диалектике. Маркс утверждал, что показал, что история представляет собой процесс непрерывного конфликта, движущегося к окончательному искуплению, когда пролетариат сбросит свои цепи и эксплуатация человечества исчезнет. Для Кестлера именно вера в историческую неизбежность такого исхода позволила большевикам действовать с такой безжалостностью: действия, которые обычная мораль считала неправильными, будут оправданы как правильные и необходимые, как только установится бесклассовое общество. «Тот, кто в конце концов оказывается прав, должен сначала ошибаться и поступать неправильно», — говорит Рубашов. Но, сидя в своей камере, он осознает безмерность этой моральной игры; ибо если революция потерпит неудачу и справедливое общество не возникнет, то преступления революционеров так и останутся. «Только после того, как мы узнаем , с которым был прав для начала», — говорит Рубашов. «А пока мы действуем в кредит, в надежде на оправдание истории».

«Только после того, как мы узнаем , с которым был прав для начала», — говорит Рубашов. «А пока мы действуем в кредит, в надежде на оправдание истории».

Перекладывание ответственности за собственные действия на внешний фактор, такой как история, — это то, что Сартр в своих экзистенциалистских трудах того времени определял как «недобросовестность». И пробуждение Рубашова, как и пробуждение Кестлера в его испанской камере, есть некий экзистенциальный кризис, внезапное осознание необходимости индивидуального суждения. Коммунистическая партия, пишет Кестлер, имеет «тенденцию уклоняться от использования первого лица единственного числа», поскольку она рассчитывает на массы, а не на отдельных лиц. «Я» для партии есть не что иное, как «грамматическая фикция», иллюзия, которую нужно преодолеть, чтобы добиться справедливости для многих.

Но тюремный опыт Рубашова убеждает его в том, что «я», при всей своей хрупкости, имеет бесконечную ценность, потому что оно является конечным источником и основой нравственности. Для партии тот факт, что «я» причастен к бесконечности, делает его бесполезным для целей логики: «Бесконечность была политически подозрительной величиной», — пишет Кестлер. Но если убрать из человеческого существования иррациональное измерение — назовем его субъективностью или, говоря религиозным языком, душой, — окажется, что вы больше не сможете понять, как люди будут чувствовать и действовать. Как приходит к выводу Рубашов, для коммунизма была «ошибка в расчетах — уравнение не складывалось».

Для партии тот факт, что «я» причастен к бесконечности, делает его бесполезным для целей логики: «Бесконечность была политически подозрительной величиной», — пишет Кестлер. Но если убрать из человеческого существования иррациональное измерение — назовем его субъективностью или, говоря религиозным языком, душой, — окажется, что вы больше не сможете понять, как люди будут чувствовать и действовать. Как приходит к выводу Рубашов, для коммунизма была «ошибка в расчетах — уравнение не складывалось».

Если Советский Союз был, как часто говорили его защитники, экспериментом, то для Кестлера это был неудачный эксперимент, в котором «экспериментаторы содрали кожу с испытуемого заживо и оставили его лицом к лицу с историей с обнаженными тканями, мышцами и сухожилиями». ». Именно давнее непонимание этой правды Рубашовым, а не его якобы преступления против государства, приводит его в конце концов к осознанию своей вины:

Почему прокурор не спросил: «Подсудимый Рубашов, а бесконечность?» Он не знал бы, что ответить, и здесь, именно здесь, был истинный источник его вины.

Может ли быть что-то большее?

По своей сути «Тьма в полдень» рассматривает сталинизм как философскую проблему. Но было ли это? Несомненно, большинство преступлений, совершенных от его имени, проистекало из более обычных мотивов, таких как жадность, страх и ненависть, как и подсудимые на Московском процессе признавались в основном от ужаса и истощения, а не из раскаяния в экзистенциальной вине. Тем не менее Кестлер видел, что в современном мире требуется безжалостность идеи, чтобы превратить обычную человеческую жестокость в непреодолимую силу. Именно это недоверие к тиранической силе разума, даже когда он считает себя самым праведным и гуманным, делает «Полуденную тьму» подрывной книгой даже сегодня. Людям, считающим себя просвещенными, до сих пор трудно принять выстраданный вывод Рубашова: «Возможно, продумывать все до конца было нездоровым делом». ♦

Опубликовано в печатном издании номера от 30 сентября 2019 года с заголовком «Кредо убийцы».Адам Кирш — поэт, критик и автор недавно вышедшей книги «Кто хочет стать еврейским писателем?»

Еще:Артур КестлерКнигиТемнота в полденьПереводыКоммунизмИспытанияИосиф Сталин

Книги и художественная литература

Получайте рекомендации книг, художественную литературу, поэзию и рассылки из мира литературы в свой почтовый ящик. Подпишитесь на информационный бюллетень «Книги и художественная литература».

Подпишитесь на информационный бюллетень «Книги и художественная литература».

Критик на свободе

Дорожный воин

Артур Кестлер и его век.

Луи Менанд

Книги

Как Сталин стал сталинистом

Разгадка того, как советский революционер-идеалист стал руководить самым кровавым режимом своего времени.

Кит Гессен

Видео

Почему бушуют амазонские пожары

В тропических лесах Амазонки уже давно случаются лесные пожары, но никогда в таких масштабах. Штатный писатель журнала New Yorker Джон Ли Андерсон объясняет, как они начались и что произойдет, если великое зеленое легкое планеты продолжит гореть.

Сан-Патрициос: ирландские герои Мексики

Исторические эмблемы Ирландии, ок. 1894 г.

Часто говорят, что в День святого Патрика все ирландцы. Возможно, в этом есть доля правды. Те из вас, кто читал мои посты, вероятно, заметили повторяющиеся темы Мексики, Испании и латиноамериканской Америки, среди прочих — все с неортодоксальным уклоном. Этот пост в блоге не является исключением.

Возможно, в этом есть доля правды. Те из вас, кто читал мои посты, вероятно, заметили повторяющиеся темы Мексики, Испании и латиноамериканской Америки, среди прочих — все с неортодоксальным уклоном. Этот пост в блоге не является исключением.

Малоизвестная глава в американо-мексиканской истории относится к El Batallón de los San Patricios или «St. Батальон Патрика». Короче говоря, батальон Святого Патрика был группой иммигрантов, в основном ирландского происхождения, которые сражались вместе с мексиканской армией во время мексикано-американской войны (1846-1848). Чтобы обеспечить дополнительный контекст: это произошло в разгар Manifest Destiny. Для тех из вас, кто интересуется визуальными изображениями, в онлайн-каталоге печатных изданий и фотографий Библиотеки Конгресса (PPOC) есть много изображений Currier & Ives, изображающих сцены мексиканско-американской войны, в частности битвы при Чурубуско.

Следующая статья, написанная доктором Хесусом Веласко Маркесом из Instituto Tecnológico Autónomo de México (Мексиканский автономный технологический институт) под названием «Мексиканская точка зрения на войну с Соединенными Штатами», представляет другую точку зрения и дополнительные подробности. о мексиканско-американской войне и Сан-Патрисиос. Это, конечно, другая сторона истории; и вы вольны делать собственные выводы.

о мексиканско-американской войне и Сан-Патрисиос. Это, конечно, другая сторона истории; и вы вольны делать собственные выводы.

18 сентября 1997 г., после 150 -й -й годовщины американо-мексиканской войны на рассмотрение был представлен проект указа; его целью было почтить память батальона Святого Патрика, написав золотыми буквами следующие слова на Стене почета, расположенной в Палате депутатов Конгресса Мексики: « Defensores de la Patria 1846-1848» [Защитники Отечества 1846-1848] и « Batallón San Patricio » [St. Батальон Патрика]. Указ был обнародован и опубликован в официальном вестнике Мексики 26 мая 19 года.99.

В результате мероприятий по увековечиванию памяти сегодня правительство Мексики и его народ вспоминают об этих павших героях парадами с участием волынок и переизданием законодательных актов в их честь. Дань уважения поп-культуре включает недавний юбилейный альбом ирландской фолк-группы The Chieftains: он включает в себя традиционную мексиканскую фольклорную музыку, исполненную с сочетанием ирландских и мексиканских инструментов. Есть даже отрывок, озвученный Лиамом Нисоном.

Есть даже отрывок, озвученный Лиамом Нисоном.

Теперь, если вы читали некоторые из моих сообщений в блоге, тема предписанной государственной религии Мексики и ее последующего движения к секуляризму затрагивалась по крайней мере пару раз. Тем не менее, многие связывают мотив дезертирства этих ирландских солдат с религией. По сути, еще один мемориал этой главы в истории — фильм «9».0021 One Man’s Hero фокусируется именно на этом вопросе: в нем утверждается, что европейцы-католики (в основном ирландцы), служившие в преимущественно протестантской армии США, чувствовали себя маргиналами и видели возрождение своей собственной борьбы в Эрине на этой чужой земле. В основном это история Джона Патрика Райли, одного из основателей Батальона Святого Патрика. Кроме того, книга, опубликованная в 1860 году — всего через двенадцать лет после войны — Мексиканская война, написанная английским солдатом: включает инциденты и приключения в Соединенных Штатах и Мексике с американской армией , говорится, что

«Поскольку большинство этих дезертиров были ирландцами, офицеры обычно называли причиной их дезертирства то, что, будучи католиками, они воображали, что борются против своей религии, сражаясь с мексиканцами».

(281)

Для тех из вас, кто заинтересован в проведении собственного исследования, вот несколько источников:

- Чемберлен, Сэмюэл Э., Мои признания: воспоминания мошенника

- Коннотон, Майкл Г., «Под изумрудно-зеленым флагом: история ирландских солдат в Мексике». в Ирландское общество латиноамериканских исследований (SILAS)

- Фогарти, Хайме, «Батальон Сан-Патрисио: ирландские солдаты Мексики». в Общество ирландских латиноамериканских исследований (SILAS)

- Грант, Улисс С., Личные воспоминания о гранте США

- Хоган, Майкл, Ирландские солдаты Мексики

- Мак Симоин, Томас, На Лос Патрисиос

- El pueblo mexicano, la Batalla de la Angostura y el Batallón de San Patricio

- Миллер, Роберт Райал, Трилистник и меч: Батальон Святого Патрика в американо-мексиканской войне

- Мюррей, Эдмундо, «Батальон Сан-Патрицио: библиография».

в Общество ирландских латиноамериканских исследований (SILAS)

в Общество ирландских латиноамериканских исследований (SILAS) - Рэмси, Альберт С., Другая сторона: или заметки по истории войны между Мексикой и США

- Стивенс, Питер Ф., Марш разбойников: Джон Райли и батальон Святого Патрика

Интересное примечание в отчете вышеупомянутого английского солдата гласит, что

«Они перегоняют крепкий опьяняющий спиртной напиток из пульке, который они называют мекскалем [так в оригинале]; у него какой-то дымный привкус, очень напоминающий ирландский потэн». (278)

Итак, pulque особенно понравился ирландским солдатам, потому что он напомнил им о poitín (poteen) их земли. Pulque для тех, кто может не знать, это алкогольный напиток, приготовленный из сока, который собирается из центрального углубления, сделанного путем удаления мачты растения агавы. До брожения этот сочный напиток называется aguamiel , буквально медовая вода.

Однако он по традиции сохраняет военный покрой. И напоминает гимнастерку с отпоротыми погонами, которые носили после войны.

Однако он по традиции сохраняет военный покрой. И напоминает гимнастерку с отпоротыми погонами, которые носили после войны. Может ли быть что-то большее?

Может ли быть что-то большее? (281)

(281) в Общество ирландских латиноамериканских исследований (SILAS)

в Общество ирландских латиноамериканских исследований (SILAS)