Основные темы и мотивы лирики лермонтов: Основные мотивы лирики Лермонтова – сочинение по теме

Основные мотивы лирики Лермонтова – сочинение по теме

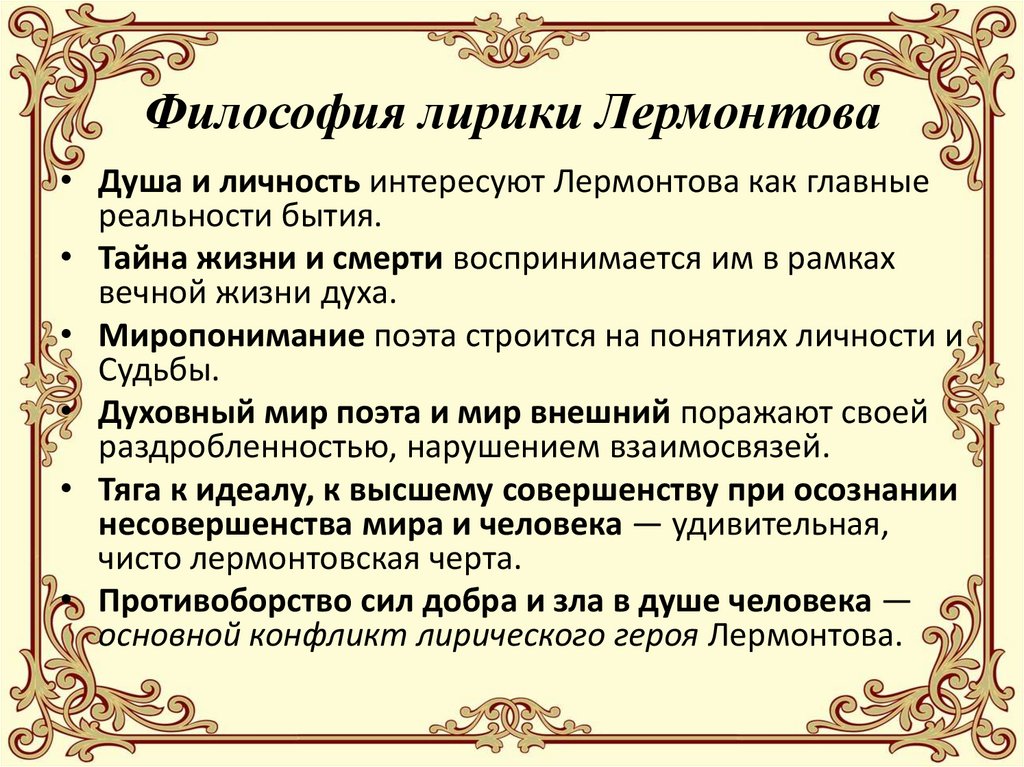

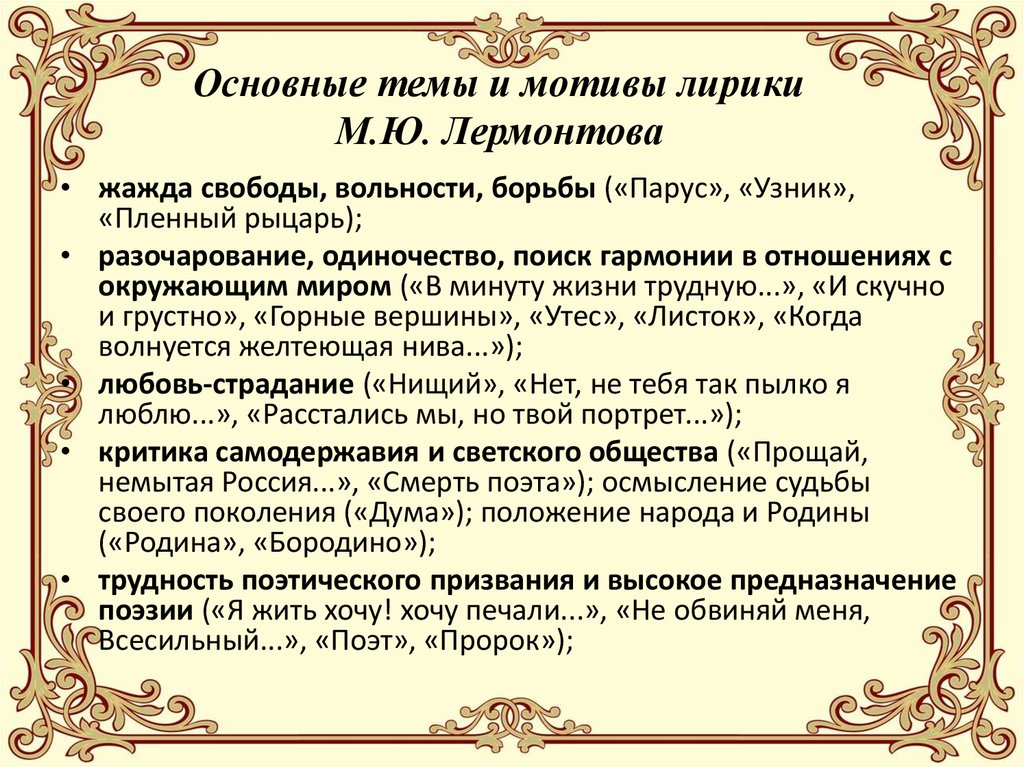

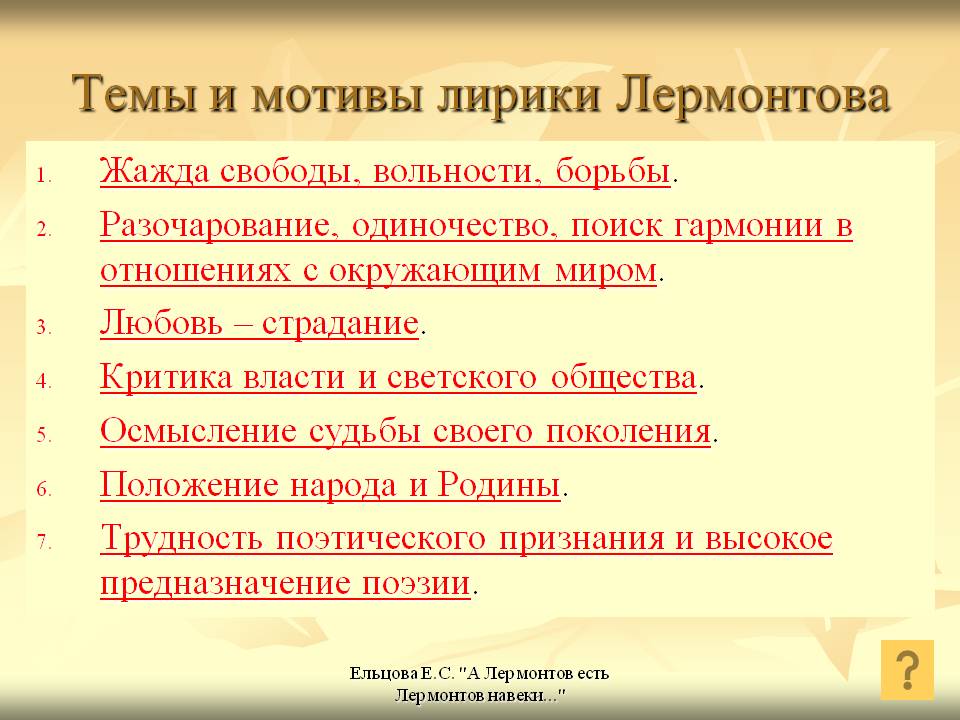

Лирика первой половины 19-го века пронизана романтическим пафосом, в связи с этим основные мотивы лирики Лермонтова во многом созвучны с настроениями романтиков, которые были склонны воспевать свободу и волю, героические поступки и подвиги, восхищались созерцанием природы, страдали от непринятия и непонимания фелистерским обществом, из-за чего уходили на войну, уезжали в экзотические страны (путешествия и ссылки Лермонтова на Кавказ). Все это не чуждо и лирике русского поэта, однако в ней есть и свои особенности.

Следует отметить, что мотив часто отождествляется с темой, смысловой доминантой, которая является ключевой в произведениях, отличается частотностью. Мотив может также выражать общий смысл ряда произведений/стихотворений или же представлять цельный образ, символ. Так, говоря о мотивах в творчестве Лермонтова, следует учитывать, что под мотивом можно понимать и тему, и общий образ/символ или ведущее настроение.

За свою короткую жизнь Михаил Юрьевич успел многое повидать, узнать, а также оставить после себя. Он возглавил русскую поэзию после Пушкина, а это сделать мог далеко не каждый. Так, если рассматривать основные темы лирики Лермонтова, можно выделить целый ряд серьезных проблем человечества, русского народа, а также современного поэту поколения.

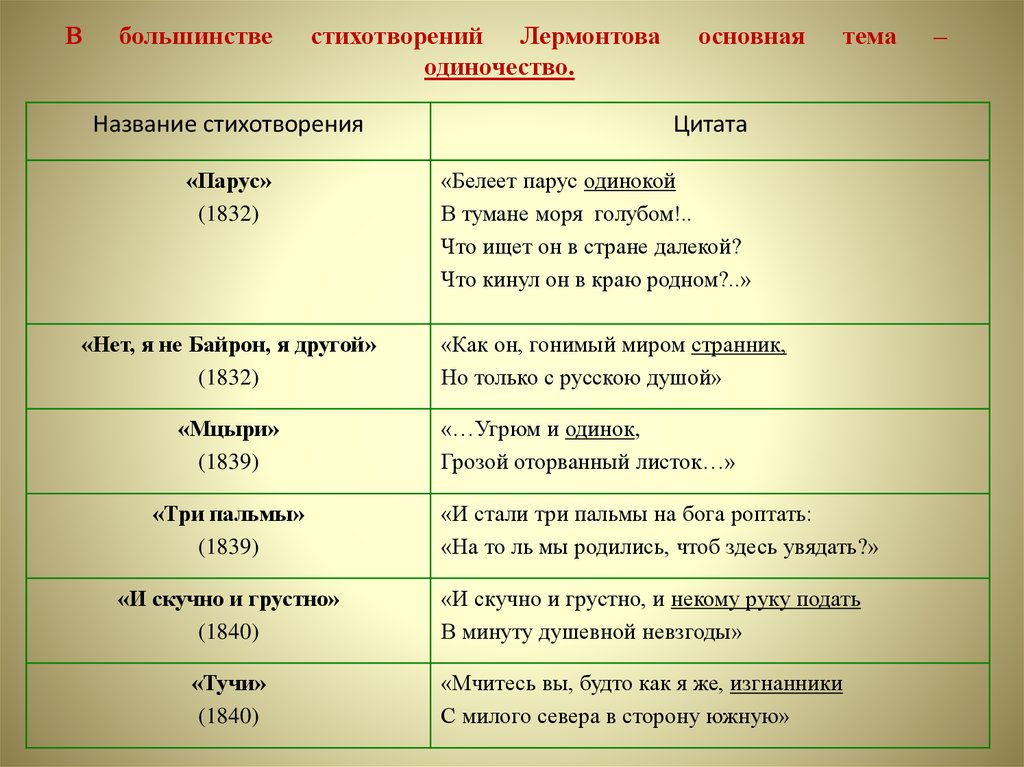

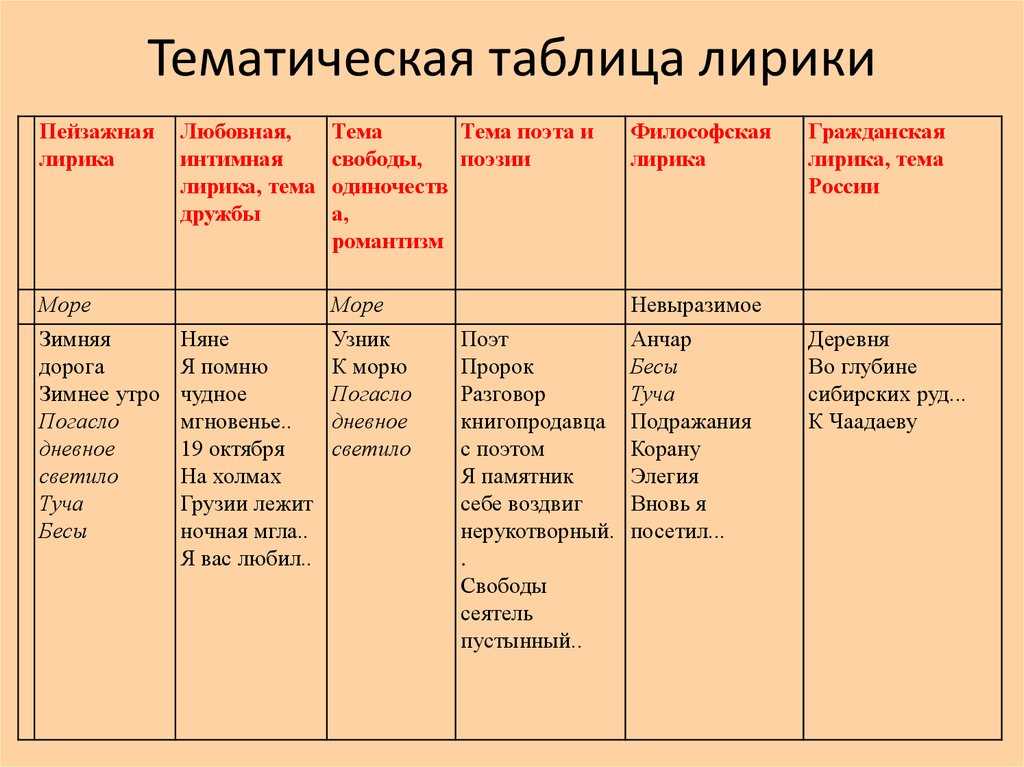

Одиночество – ведущий мотив большей части стихотворений. Так, им раскрываются и тема одиночества личности во враждебном и несправедливом мире, одиночество поэта среди равнодушной толпы, одиночество разочарованного в любви юноши… Лирический герой, который часто отождествляется с автором, страдает от невозможности найти единомышленника, «родную душу» («Сосед», «Парус», «Листок»), безысходности существования («И скучно и грустно»), предчувствия собственной трагической гибели («Не смейся над моей пророческой тоской…»).

Лирический герой Лермонтова с одной стороны становится на путь деятельный, «пророческий», стремится повлиять на толпу, что-то изменить в государственном строе, политической системе, а с другой – разочаровывается из-за тщетности своих усилий, замыкаясь в своей вселенной далекой от земной жизни.

«Кто силится купить страданием своим

И гордою победой над земным

Божественной души безбрежную свободу».

(«Унылый колокола звон»)

Тема воли присутствует в стихотворениях «Воля», «Желание». Воля – нечто естественное, данное человеку при рождении, но часто недоступное: либо оставленное в прошлом («Новгород»), либо находящееся в «диких» краях («Кинжал»). Кавказ становится символом «вольности простой» («Люблю я цепи синих гор», «Синие горы Кавказа, приветствую вас»).

Кавказ становится символом «вольности простой» («Люблю я цепи синих гор», «Синие горы Кавказа, приветствую вас»).

Поэт приходит к выводу о том, что в современном обществе свободолюбивой, вольной душе нет места («Смерть поэта», «Дума», «Прощай, немытая Россия»). В борьбе лирического героя со светом, толпой, судьбой, страстями также проявляется стремление к свободе. Тема непринятия поэтом современного ему общества звучит в стихотворении «Дума», поэме «Маскарад»:

«Напрасно я ищу повсюду развлеченья.

Но сердце холодно, и спит воображенье:

Пестреет и жужжит толпа передо мной…

Они все чужды мне, и я им всем чужой!»

Поэтом показано губительное влияние «света» на «души людей». С неприятием бездушного дворянства созвучен мотив противопоставления холодного и враждебного человеку общества миру природы («Как часто пестрою толпою окружен», «Валерик»).

Вполне естественно появляется в лирике поэта и мотив неволи («Узник», «Сосед», «Соседка», «Пленный рыцарь»). Иногда местом плена может быть монастырь («Исповедь», «Боярин Орга», «Мцыри»), в чем можно усмотреть антиклерикальные настроения, однако это больше связано с социально-политической позицией Лермонтова.

Иногда местом плена может быть монастырь («Исповедь», «Боярин Орга», «Мцыри»), в чем можно усмотреть антиклерикальные настроения, однако это больше связано с социально-политической позицией Лермонтова.

В стихотворениях просматривается движение от жажды абсолютной индивидуальной свободы, свойственной романтикам, к ее ради приобщения к миру людей («Демон»), так как последняя не приносит герою счастья (такая же ситуация наблюдается в истории Печорина). Так, свобода и воля становятся центральными мотивами лирики Лермонтова.

«Мне нужно действовать, я каждый день

Бессмертным сделать бы желал, как тень

Великого героя…»

(«1831-го июня 11 дня»).

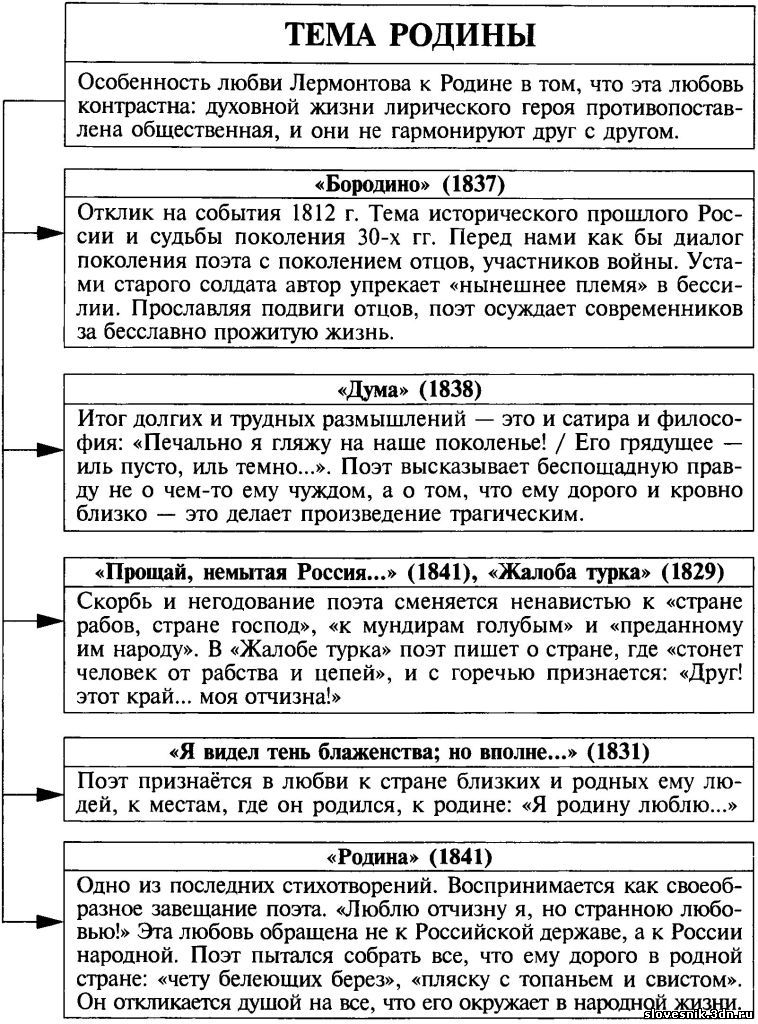

Лермонтов часто вспоминает героические подвиги прошлого России («Последний сын вольности», «Измаил-Бей», «Бородино», «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»). Такие стихотворения затрагивают также тему Родины («Прощай, немытая Россия», «Родина»).

Такие стихотворения затрагивают также тему Родины («Прощай, немытая Россия», «Родина»).

Но действие лирического героя часто сталкивается с непониманием, отвержением, безответностью или обманом, вследствие чего он становится на путь мести:

«Под ношей бытия не устает

Судьба ее так скоро не убьет,

И не хладеет гордая душа;

А лишь взбунтует; мщением дыша

Против непобедимой, много зла

Она свершить готова…»

(«1831-го июня 11 дня»).

Или выбирает одиночество, бездействие и разочарование во всем земном. Отдаляясь от людей, герой хранит внутренний гений и свободу духа, периодически уходя в созерцание («Желанье», «Кто в утро зимнее, когда валит», «Небо и звезды») и покой («Выхожу один я на дорогу»).

Жажда свободы, стремление к идеалу, попытки изменить что-то в мире отражают основной конфликт романтизма – противоречие между идеалом и действительностью – в поэзии Лермонтова он достигает крайнего напряжения. Это ведет к тому, что земное бытие часто расценивается как напрасное, бесцельное, ведь заложенные в гении таланты не могут здесь воплотиться в жизнь, напрасность активной деятельности и самоотдачи наблюдаем в стихотворении «Пророк».

Поэт, его назначение и судьба еще одна важная тема в лирике Лермонтова («Памяти А.И. Одоевского», «Не верь себе», «Смерть поэта», «Пророк», «Поэт»). Поэт призван влиять на народную толпу. Избранничество и сила поэта, влекут за собой появление «метафизической» тревоги, необъяснимых душевных терзаний, мысли о скоротечности и незаметности человеческой жизни перед лицом вечного бытия.

Автор сопоставляет поэта не только с пророком, но и с самим Творцом: «Твой стих как божий дух носился над толпою» («Поэт»). Нередко речь идет о споре, диалоге между поэтом и божеством. Ропщущий поэт все время требует отчета от Бога: «И начал громко я роптать…» («Азраил»). Его речи, обращенные к божеству, окрашены личной интонацией и звучат как претензии к равному. Поэт также упрекает Бога в невмешательстве, когда льется «Кровь стариков, растоптанных детей» в «беспрестанной» и «напрасной» вражде людей.

Необходимо отметить, что имя Христа практически не встречается в произведениях Лермонтова, что свидетельствует об определенном восприятии божества.

Бог и природа противостоят у него мятежному, «вечному ропоту» человеческого «Я» («Демон», «Мцыри»). Причем равнодушие Бога переносится и на созданную им природу, безучастной к человеку в своей красоте:

«Час разлуки, час свиданья,

Им не радость ни печаль;

Им в грядущем нет желанья,

И прошедшего не жаль…

Будь к земному без участья

И беспечна, как они!».

(«Демон»)

Однако весь ценностный мир Лермонтова организован вокруг библейской символики, построен на антитезах райского сада и адской бездны, блаженства и проклятия, невинности и грехопадения. Библейские темы вызывают у Лермонтова лично-психологический отклик.

Тему любви раскрывают многие стихотворения поэта, который, увы, не познал счастья в этой области («В полдневный жар в долине Дагестана», «Расстались мы, но твой портрет», «Молитва» («Я, матерь, Божия, ныне с молитвою»), «На светские цепи»). Практически всегда светлые, полные надежды настроения сменяются появлением мотивов одиночества, мести жестокой возлюбленной, разочарования и недоступности чистой, взаимной любви. Любовная лирика представляет собой емкое жанрово-тематическое наполнение: богатство содержания не укладывается в рамки только любовной лирики. Так, стихотворение «Нищий», адресованное Е.А. Сушковой представляет нам не только обманутого влюбленного, но и затрагивает социально-политические проблемы, содержит философские, богоборческие мотивы.

Таким образом, в творчестве Лермонтова органично сочетаются романтические мотивы свободы, героизма, избранничества с философскими размышлениями на тему Бога, бытия, судьбы, предназначения и являются весьма актуальными для современного поэту общества.

Краткое описание и характеристика мотивов творчества Михаила Лермонтова пригодится ученикам 9 классов для презентации или сочинения на тему «Основные мотивы лирики Лермонтова».

Основные темы лирики М. Ю. Лермонтова

1. Мотивы протеста и отрицания. Образы маски и демона.

3. Обращение к истории и легендам.

4. Природа в лирике Лермонтова.

5. Любовные переживания лирического героя Лермонтова.

6. Раздумья о судьбе незаурядной личности.

7. Тема родины в лирике Лермонтова.

Не встретит ответа

Средь шума мирского

Из пламя и света

Рожденное слово;

Но в храме, средь боя

И где я ни буду,

Услышав, его я

Узнаю повсюду.

Не кончив молитвы,

На звук тот отвечу;

И брошусь из битвы

Ему я навстречу.

М. Ю. Лермонтов

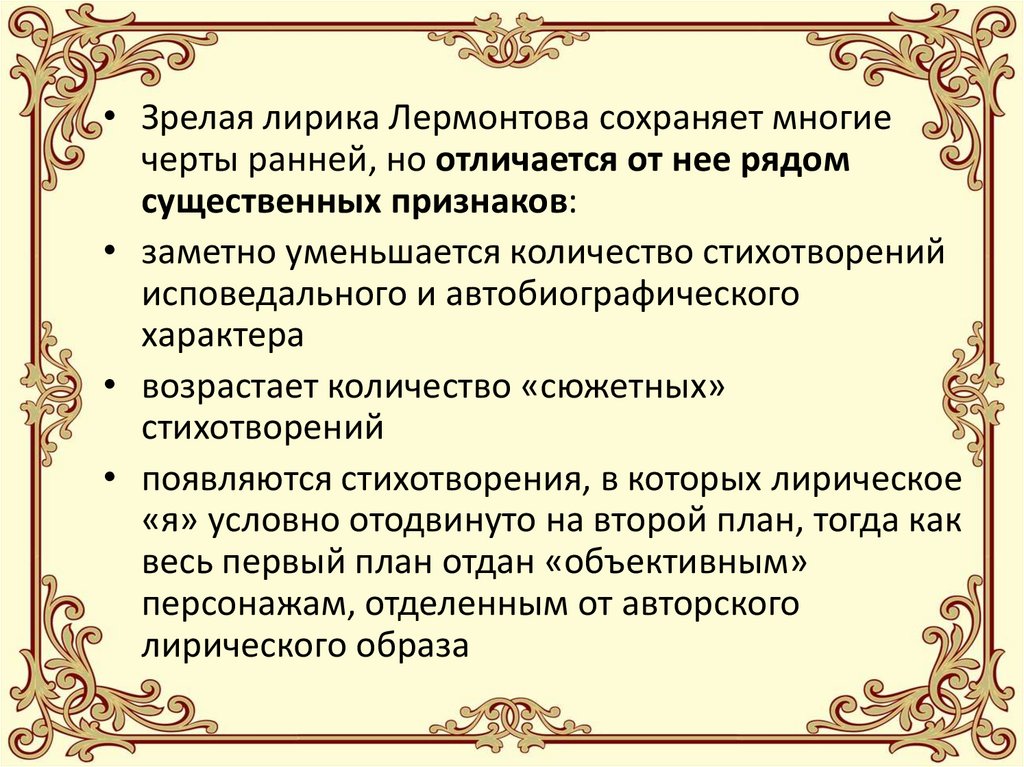

В творческом наследии М. Ю. Лермонтова лирика занимает значительное место. Лирические произведения поэта отличаются как по тематике, так и по настроению. Всю совокупность этих произведений можно разделить на несколько больших групп. Разделение это достаточно условно, ведь зачастую в одном стихотворении затрагивается целый комплекс проблем, и отнести это произведение к той или иной тематике можно, руководствуясь лишь собственным субъективным восприятием. И все же легко заметить, что для творчества Лермонтова характерно несколько основополагающих мотивов. Пожалуй, главнейшим из них можно назвать мотив протеста и отрицания, острой неудовлетворенности окружающей действительностью:

Но вере теплой опыт хладный

Противуречит каждый миг,

И ум, как прежде безотрадный,

Желанной цели не достиг;

И сердце, полно сожалений,

Хранит в себе глубокий след

Умерших — но святых видений,

И тени чувств, каких уж нет. ..

..

В лирике Лермонтова мы находим образ маски, который может выступать либо как символ притворства и неискренности, светских условностей, либо как символ обманчивой мечты. Под маской с равным успехом могут скрываться душевная пустота и мелочные расчеты, либо кокетство красавицы:

Как часто, пестрою толпою окружен,

Когда передо мной, как будто бы сквозь сон,

При шуме музыки и пляски,

При диком шепоте затверженных речей,

Мелькают образы бездушные людей,

Приличьем стянутые маски…

Из-под таинственной, холодной полумаски

Звучал мне голос твой отрадный, как мечта,

Светили мне твои пленительные глазки

И улыбалися лукавые уста.

Мотив отрицания в лирике Лермонтова нередко воплощается в образе демона, «духа отрицанья» («Пир Асмодея», «Мой демон», «Я не для ангелов и рая. ..», поэма «Демон»). Однако демон — это еще и воплощение беспредельного одиночества и тоски, преодолеть которые кажется невозможным:

..», поэма «Демон»). Однако демон — это еще и воплощение беспредельного одиночества и тоски, преодолеть которые кажется невозможным:

Как демон мой, с гордою душой,

Я меж людей беспечный странник,

Для мира и небес чужой…

Порой любовь или умиротворенное созерцание природы обращает взор лирического героя Лермонтова к небу и Богу («Молитва», «Я, матерь божия, ныне с молитвой…», «Когда волнуется желтеющая нива…»). Но зачастую в стихотворениях Лермонтова звучат мотивы усталости и разочарования («Выхожу один я на дорогу…», «Дума», «Печально я гляжу на наше поколенье…», «И скучно и грустно, и некому руку подать..,», «Гляжу на будущность с боязнью…»).

Словно предвиденье собственной ранней гибели, в лирике Лермонтова звучит тема смерти («Сон», «В полдневный жар в долине Дагестана…», «Не смейся над моей пророческой тоской», «Пленный рыцарь»):

Мчись же быстрее, летучее время!

Душно под новой бронею мне стало!

Смерть, как приедем, подержит мне стремя;

Слезу с сдерну, с лица я забрало.

Не испытывая иллюзий по отношению к современности, Лермонтов обращался к истории и древним легендам, стремясь найти в них образы сильных личностей и романтические сюжеты, порой кровавые и зловещие («Новгород», «Бородино», «Тамара», «Атаман»). Так в коротком стихотворении «Новгород» поэт воспевает борьбу жителей Новгорода за древние права и вольности; «Бородино» посвящено сражению, ставшему поворотным в войне 1812 году, в стихотворении «Тамара» Лермонтов обращается к старой грузинской легенде о сладострастной и жестокой царице; в «Атамане» нашли отражение народные предания о вольнице Степана Разина.

Картины природы в лирике Лермонтова не только | помогают увидеть красоту окружающего мира, они также подчеркивают и усиливают значение переживаний лирического героя. Например, созерцание типичного русского пейзажа помогает лирическому герою приблизиться к Богу и пониманию мирозданья («Когда волнуется желтеющая нива…») или же заставляет острее ощутить свое одиночество («Выхожу один я на дорогу. ..», «На севере диком стоит одиноко…»). Любовную лирику Лермонтова характеризует глубина переживаний лирического героя, однако его чувство зачастую не понято и безответно. Лирический герой Лермонтова очень горд, он не станет унижаться перед любимой женщиной; не находя счастья в любви, он всей душой устремляется к творчеству («Я не унижусь пред тобой…», «Любил с начала жизни я…», «Я не достоин, может быть…»).

..», «На севере диком стоит одиноко…»). Любовную лирику Лермонтова характеризует глубина переживаний лирического героя, однако его чувство зачастую не понято и безответно. Лирический герой Лермонтова очень горд, он не станет унижаться перед любимой женщиной; не находя счастья в любви, он всей душой устремляется к творчеству («Я не унижусь пред тобой…», «Любил с начала жизни я…», «Я не достоин, может быть…»).

С темой одиночества и мотивами демонической тоски тесно соприкасается тема судьбы незаурядной личности. Лермонтов в своем творчестве не раз обращается к образам Наполеона и Байрона, чьи мрачные, титанические масштабы как нельзя лучше отражают особенности его собственного мировосприятия («Наполеон», «Воздушный корабль», «Нет, я не Байрон…»):

Нет, я не Байрон, я другой,

Еще неведомый избранник,

Как он, гонимый миром странник,

Но только с русскою душой.

Продолжая тему талантливой личности, Лермонтов размышляет о высоком предназначении и трагической судьбе поэта («Смерть Поэта», «Кинжал», «Пророк»):

Провозглашать я стал любви

И правды чистые ученья:

В меня все ближние мои

Бросали бешено каменья.

Лермонтов не обходит молчанием и тему родины; однако его отношение к ней противоречиво, как он сам признается в стихотворений «Родина»:

Люблю отчизну я, но странною любовью!

В стихотворении «Прощай, немытая Россия…» поэт с горечью называет свою родину «страной господ, страной рабов», указывая на плачевные реалии современной ему России. Но едкий сарказм этого стихотворения лишь подчеркивает истинную любовь поэта к родине. В гневных, презрительных строках звучит боль за прекрасную страну и народ, ввергнутый в нищету и унижения.

Судьба поколения в лирике Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики

Сочетание имен Пушкин и Лермонтов хорошо знакомо всем читателям, любящим и знающим русскую литературу. Между тем, это совсем разные поэты. Темы и мотивы лирики Лермонтова оригинальны и неповторимы, чтобы говорить о сходстве этих творцов. Каждый поэт остается личностью в своем творчестве.

Одно из самых известных произведений

Поэтическая биография Михаила Юрьевича началась в то время, когда Александра Сергеевича уже не стало. Буквально через несколько дней после смерти гения, в трагическом январе тысяча восемьсот тридцать седьмого года, руки стали ходить по листам со стихотворением Лермонтова, которое называлось «На смерть поэта». Эта дата стала отправной точкой в поэтической биографии Михаила Юрьевича.

Буквально через несколько дней после смерти гения, в трагическом январе тысяча восемьсот тридцать седьмого года, руки стали ходить по листам со стихотворением Лермонтова, которое называлось «На смерть поэта». Эта дата стала отправной точкой в поэтической биографии Михаила Юрьевича.

В сорок первом году он сам погибает на дуэли. Таким образом, его литературный путь был трагически мал. Это чуть больше четырех лет. И как несоразмерен этот термин со значением этого творца в русской литературе.

Лермонтов написал много стихов, но очень малая часть при жизни стала известна читателю. На это были причины. Дело в том, что Михаил Юрьевич не принадлежал к литературному кружку. Этот поэт всю жизнь держался особняком.

Безумная жажда творчества, но не славы

Учился в Московском университете в дворянском пансионе, затем некоторое время в университете и, переехав в Петербург, поступил в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Все эти учреждения были центром литературного общения.

Но Лермонтов какое-то время даже не помышлял о том, чтобы сделать карьеру в этой области, несмотря на то, что в этот период он пишет увлеченно и страстно. Были созданы сотни стихов, поэм и драм, которые Михаил Юрьевич даже не пытался издавать.

Разносторонний и талантливый поэт и прозаик

Михаил Юрьевич был очень одаренным человеком. Есть много его картин и замечательных рисунков. Он был одарен и музыкально. Он блестяще играл на фортепиано, скрипке, флейте, пел восхитительные романсы и даже сам сочинял музыку. И многие мотивы лирики Лермонтова нередко отражают его таланты художника и музыканта.

Рассматривая причудливую паутину набросков, сделанных пером поэта на страницах рукописи, можно увидеть образы, преследующие его. Эти рисунки, как и все темы и мотивы лермонтовской лирики, показывают, как сталкиваются земное и небесное, ангельское и бесовское, священное и порочное. В этом мире потрясенная душа творца ищет гармонии счастья, но не находит ее. И по-человечески Михаил Юрьевич был глубоко несчастен.

Смена эпох и основные мотивы лермонтовской лирики

Времена тысяча восемьсот тридцать третьего года связаны с отходом от романтизма. Такая поэзия осталась в прошлом, и Михаил Юрьевич как творец появился в неподходящее время. Романтические направления лирики Лермонтова воспринимались как нечто устаревшее. На смену одной эпохе пришла другая.

В это непростое время читатели узнали о творчестве этого поэта. Его стихи воспринимались по-разному. На это были причины. Михаил Юрьевич не только в жизни, но и в творчестве человека, придерживающегося крайних, радикальных убеждений. Возьмем, к примеру, «Смерть поэта». Нарисованный в нем образ мученика принадлежит герою, у которого нет шансов выжить на этой земле. Поэт, призванный к бескомпромиссной борьбе со всем миром.

Но это не так. К середине своего творчества Александр Сергеевич старается обращать внимание не на крайности, а на поиск золотой середины. Темы лирики Лермонтова выражают недовольство собой и миром, отчаянную скорбь, бегство, борьбу и невозможность гармонии. А основная тональность произведений Пушкина – «светлая грусть».

А основная тональность произведений Пушкина – «светлая грусть».

Мучения творческой личности

Главной характеристикой лирики Лермонтова является элемент отрицания, присутствующий почти во всех произведениях Михаила Юрьевича. Перед читателем постоянно предстает образ человека, несогласного ни с какой гармонией, ни с половинчатыми решениями, ставящего под сомнение абсолютно все основания для бытия.

Судьба поколения в лирике Лермонтова занимает значительное место. Работы с таким мотивом наполнены особыми муками. Тревога главного героя вечная. И поэт все эти чувства гонимого одинокого человека, для которого нет и не может быть никакой положительной цели в жизни, переносит на все современное потомство.

Здесь надо вспомнить стих «Дума», в котором описывается поколение, не сумевшее приобщиться к настоящему делу. Произведение «И скучно, и грустно». В центре — человек, который рад подать руку ближнему, но он один, и причины этого одиночества кроются в состоянии покоя, каким он является с точки зрения героя. Так выражается судьба поколения в лирике Лермонтова. Жизнь полна суматохи, одиночества и изгнания.

Так выражается судьба поколения в лирике Лермонтова. Жизнь полна суматохи, одиночества и изгнания.

Разница между двумя поколениями творцов

Дух лермонтовского поколения резко отличался от пушкинского. Между ними лежало восстание декабристов, произошедшее в 1849 году. После его поражения воцарилась совсем другая атмосфера. Исчезли люди, принадлежавшие к предыдущей оппозиции, появилась новая, постулаты которой нашли отражение в творчестве Михаила Юрьевича.

Это тоже была молодежь, в основном гвардейцы, очень свободолюбивые, но не надеющиеся на сиюминутное хорошее преображение. Это оппозиционеры другого типа — герои-рефлекторы. И судьба поколения в лирике Лермонтова раскрывается именно с помощью таких образов. Например, все знают Печорина. Он герой, который все время защищается, он не видит гармонии в мире, а ищет ее и страстно к ней стремится.

Борьба с ложными чувствами и ненавистным отношением ко лжи

Но, кроме эпохального и национального, судьба поколения в лирике Лермонтова имеет вечное и общечеловеческое значение. А в одном из стихотворений Михаила Юрьевича есть такие слова: «Есть в сердце человека чувство правды, святое зерно вечности…». Если подумать о том, чем дорог русской литературе этот великий поэт и прозаик, то, конечно, именно этим он смог передать новому поколению чувство правды.

А в одном из стихотворений Михаила Юрьевича есть такие слова: «Есть в сердце человека чувство правды, святое зерно вечности…». Если подумать о том, чем дорог русской литературе этот великий поэт и прозаик, то, конечно, именно этим он смог передать новому поколению чувство правды.

Страстная жажда правды, ненависть ко всякой неправде, мучительное чувство одиночества, скептицизм и в то же время безумное стремление к жизни, гармонии, неподражаемое отражение в характерах и судьбах героев поэта и прозаика. Любые темы лирики Лермонтова полны образов, стремящихся вобрать в свое сознание весь мир, перейти грань между жизнью и смертью.

Образы в известных произведениях

Герой драмы «Маскарад» жаждет духовной свободы и человеческого участия. Но безграничное неверие в жизнь и людей превращает его в убийцу. Убивает его сам. Умирает и главный образ поэмы «Мцыри», готовый на рай и вечность на свободу.

«Герой нашего времени» — первый социально-психологический роман в русской прозе? Рассуждая о свободе как главной ценности, Печорин спрашивает себя: «Почему я так ее ценю?» Он ищет ответы, вторгаясь в жизнь других, сеет вокруг себя смерть и страдания. Он осуждает себя за трагическое одиночество и холодную озлобленность.

Он осуждает себя за трагическое одиночество и холодную озлобленность.

Фаталист осознанно идет навстречу судьбе и остается в живых. Но это лишь временная передышка. А «Песня про купца Калашникова»? Герой этой поэмы своей смертью утверждает честь и достоинство человека. Обращаясь к народным истокам поэзии, Лермонтов страстно искал ответы на кардинальные вопросы жизни и смерти.

Все, что связано с памятью о Михаиле Юрьевиче Лермонтове, является бесценным достоянием не только русской, но и всей мировой культуры. Память о гении никогда не умрет в душах потомков. Он служит неисчерпаемым источником вдохновения, веры в жизнь и любви к родному краю.

Тема поэта и поэзии в творчестве Лермонтова. Стихи Лермонтова о поэзии

Тема поэта и поэзии в творчестве Лермонтова является одной из центральных. Ей Михаил Юрьевич посвятил немало работ. Но начать следует с более значимой темы в художественном мире поэта — одиночества. Он носит универсальный характер. С одной стороны, это избранность лермонтовского героя, а с другой стороны, его проклятие. Тема поэта и поэзии предполагает диалог между творцом и его читателями. Но, попадая в непривычную атмосферу всеобщего одиночества лирического героя, оно приобретает особую значимость, окраску.

Тема поэта и поэзии предполагает диалог между творцом и его читателями. Но, попадая в непривычную атмосферу всеобщего одиночества лирического героя, оно приобретает особую значимость, окраску.

Рассмотрим тему поэта в лирике Лермонтова. Проанализируем несколько стихотворений Михаила Юрьевича, дадим им емкую характеристику, найдем сходство с произведениями Александра Сергеевича Пушкина.

«Не верь себе»

Стихотворение написано М.Ю. Лермонтова в 1839 году. Продолжает развивать мотивы пушкинской поэмы «Поэт и толпа». Однако если у Пушкина с одной стороны священник, а с другой непосвященный человек, то Лермонтов видит это совершенно иначе. Тема поэта в его стихотворении коренным образом отличается от пушкинской. Существует связь между творцом и толпой. Все они обычные люди, и поэт — один из них.

Однако поэтическое слово не может выразить внутренний мир самого творца. Здесь мы сталкиваемся с уже известной романтической темой, заданной когда-то В. Жуковским в поэме «Невыразимое». Но, естественно, в другой интерпретации. Слово не может передать глубины внутренней жизни поэта, оно лишено этой силы. Людям нет дела до переживаний творца: «Нам-то какое дело, страдал ты или нет?» Что нам нужно знать о твоих заботах, / Надежды глупых начальных лет, / Злых сожалений рассуждая?

Но, естественно, в другой интерпретации. Слово не может передать глубины внутренней жизни поэта, оно лишено этой силы. Людям нет дела до переживаний творца: «Нам-то какое дело, страдал ты или нет?» Что нам нужно знать о твоих заботах, / Надежды глупых начальных лет, / Злых сожалений рассуждая?

«Пророк»

Тема поэта и поэзии в творчестве Лермонтова прослеживается в «Пророке», написанном в 1841 году, за несколько недель до его смерти. Если в стихотворении «Не верь себе» поэт близок к толпе, то в этом произведении мы наблюдаем иную ситуацию. Здесь творец представлен в образе пророка. А название стихотворения отсылает нас к пушкинскому «Пророку». В ней автор пишет об изменениях, происходящих с человеком, когда он превращается в провидца, несущего людям слово Божие. Пушкин завершает стихотворение веселым призывом: «Глаголом сердца людей сжечь».

Лермонтов тоже рисует нам трагическое продолжение этой истории. Пушкинский пророк идет в народ, чтобы нести Божественное слово. Но, к сожалению, они его не понимают. Однако отстраненность героя от людей компенсируется возможностью контакта со Вселенной.

Но, к сожалению, они его не понимают. Однако отстраненность героя от людей компенсируется возможностью контакта со Вселенной.

«Поэт»

Мотив ненужности народу пророческого слова как тема поэмы Лермонтова «Поэт» возник еще в 1838 году. В ней сходятся образы творца и кинжала. Это снова отсылает нас к Пушкину, а именно к его стихотворению «Кинжал». Она написана на юге в 1821 году. Правда, Александр Сергеевич действительно говорит о кинжале, но он создан как образ последнего судьи, восстанавливающего справедливость. Пожалуй, это единственное стихотворение Пушкина, где убийство оправдано с моральной точки зрения.

Лермонтов по-своему перерабатывает образ карающего кинжала. Поэт переносит его в прошлое, когда он был орудием борьбы, а теперь стал предметом, украшающим комнату: «Он золотая игрушка на стене». Нечто подобное произошло и с поэтом: когда-то его голос звучал как колокольчик, а теперь он потерял свою судьбу.

Мы находим, что пушкинские сюжеты стихотворений «Пророк» и «Кинжал», звучащие положительно и оптимистично, в обработке Лермонтова приобретают пессимистический и драматический характер. Пророка преследуют, кинжал становится игрушкой, а поэт теряет способность влиять на окружающий мир.

Пророка преследуют, кинжал становится игрушкой, а поэт теряет способность влиять на окружающий мир.

«Как часто, окруженный пестрой толпой…»

Другие стихотворения Лермонтова о поэзии до сих пор показывают нам влияние художественного слова на окружающий мир. Наиболее ярко это представлено в стихотворении «Как часто в окружении пестрой толпы…». Лермонтов рисует картину маскарада, людей, скрывающих свои истинные эмоции и чувства. И поэтому, глядя на эту фальшивую и противоестественную жизнь, поэт уносится в далекое детство, где все было совсем иначе. И вот, вернувшись из мира грез, он вновь обнаруживает неестественность этого маскарада.

«Мысль»

Тема поэта и поэзии в творчестве Лермонтова затронута и в самом известном произведении автора, в котором он рисует образ своего поколения, в том числе и себя самого. Речь, конечно же, о поэме «Дума». Если в произведении «Себе не верь» Михаил Юрьевич сводит воедино поэта и человека из толпы, то здесь у него родство и поколение. Однако образ этот трагичен. От поколения ничего не осталось: «…ни мысли плодовитой,/ Ни гения начатого дела».

Однако образ этот трагичен. От поколения ничего не осталось: «…ни мысли плодовитой,/ Ни гения начатого дела».

Однако мы знаем, что все пошло не так, как казалось Лермонтову. От того поколения остались его стихи. Дума стала поэтическим памятником современникам.

«Есть речи — смысл…»

Есть у Лермонтова и стихи, в которых сила поэтического слова выражена особенно сильно. Итак, главный герой этого произведения – сам Михаил Юрьевич. Он описывает влияние поэтического слова на его душу. Мы понимаем, что поэзия работает далеко не для всех. Но становится ясно, какой огромный смысл имело поэтическое слово в жизни самого Лермонтова.

Заключение

Нельзя не сказать, какое творческое влияние на творчество Лермонтова оказал Пушкин. Михаил Юрьевич очень хотел показать кумиру свои стихи, но был слишком неуверенным. Тема поэта и поэзии в творчестве Лермонтова начинается с трагедии для всей русской литературы — смерти Пушкина. Потрясенный, он написал стихотворение «Смерть поэта».