Климатообразующие факторы 7 класс таблица: Климатообразующие факторы — урок. География, 7 класс.

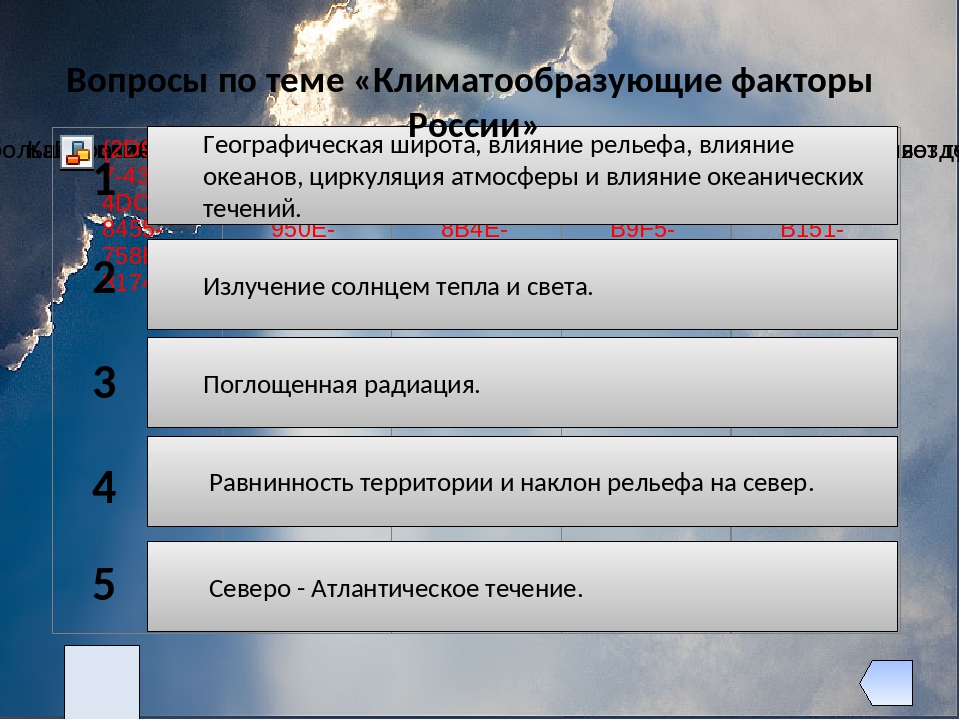

Климатообразующие факторы — урок. География, 7 класс.

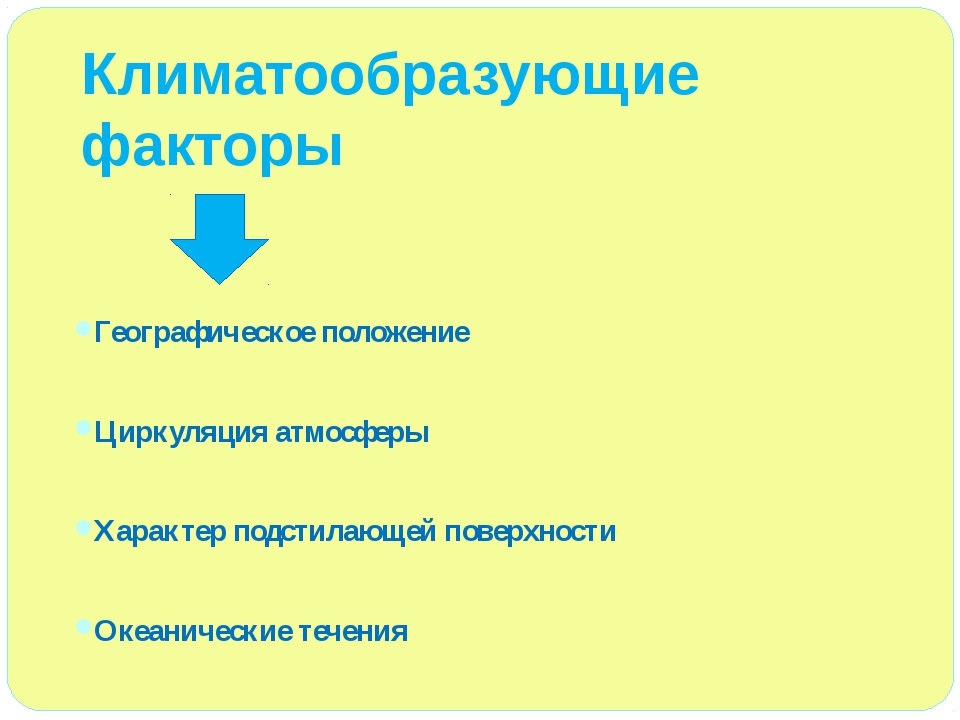

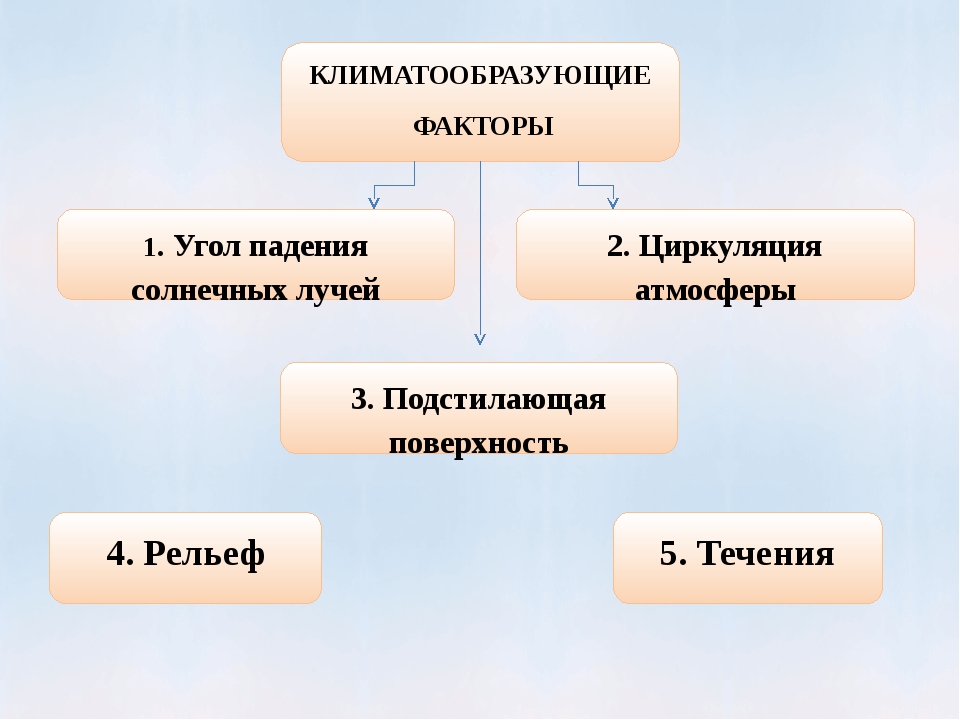

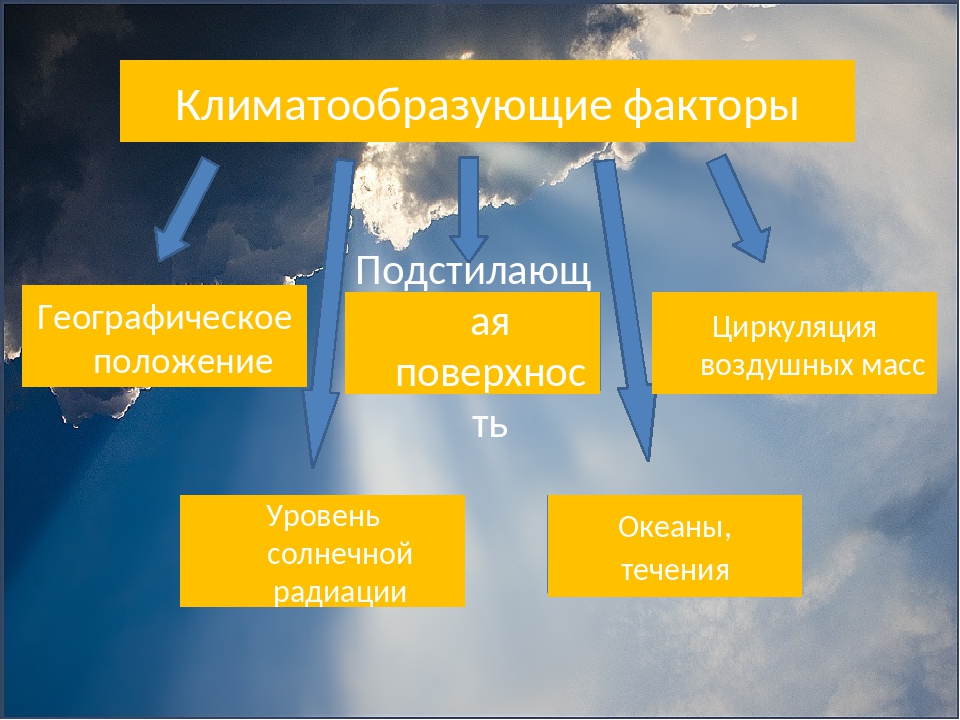

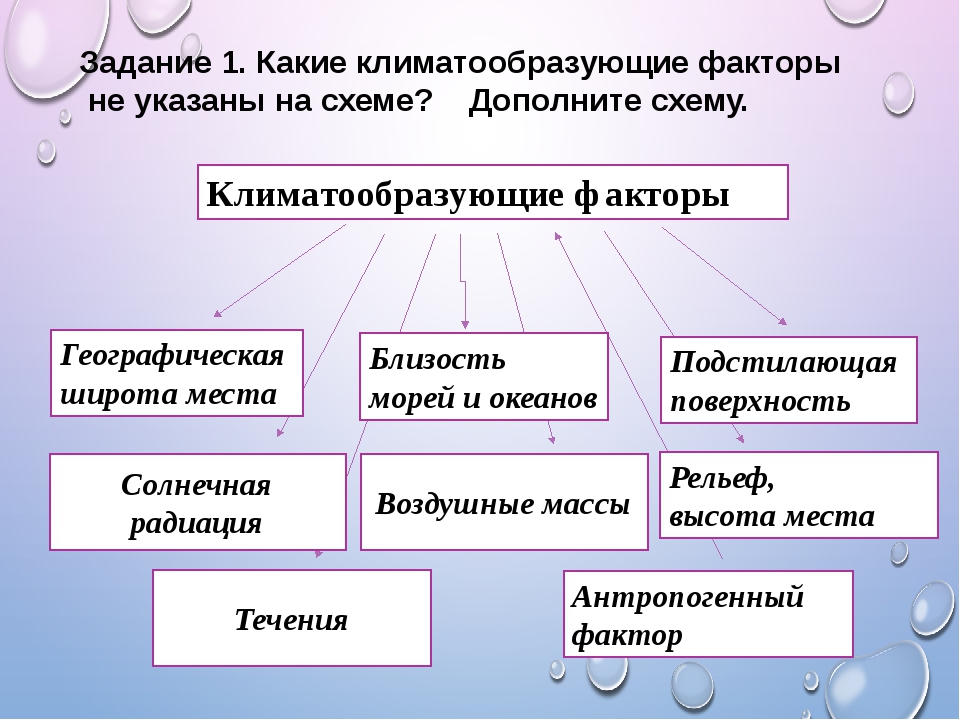

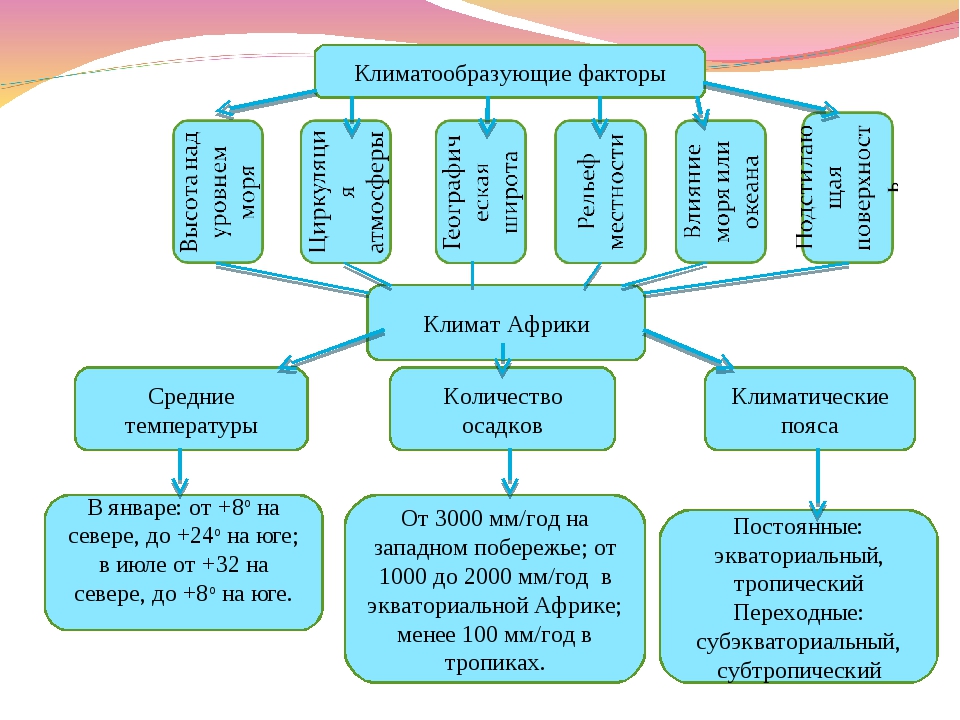

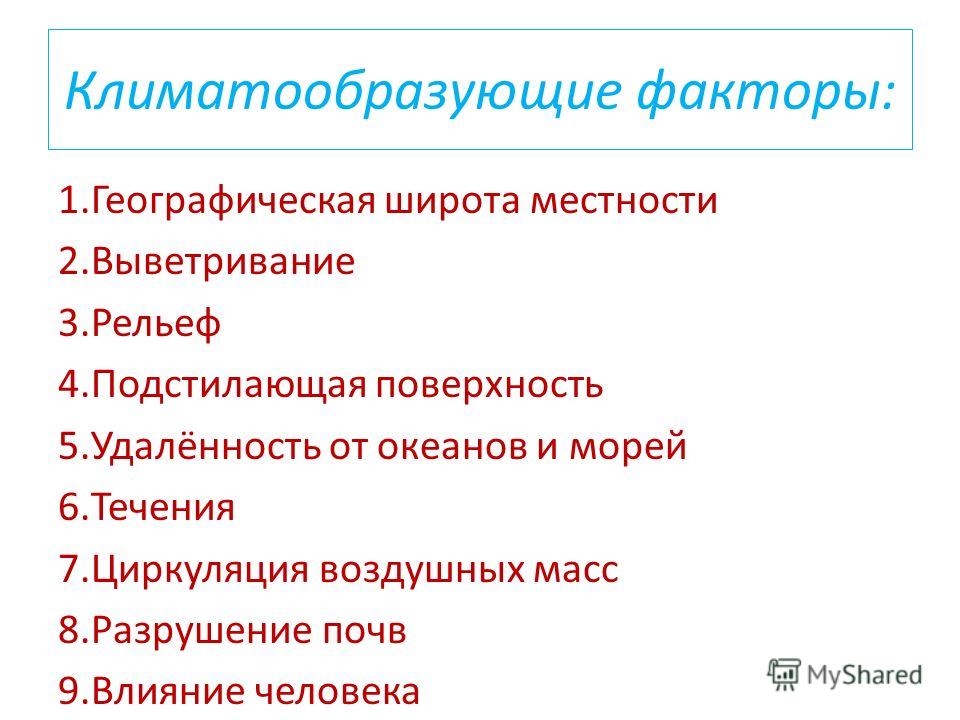

Климатообразующие факторы — природные условия, влияющие на климат определённой территории.

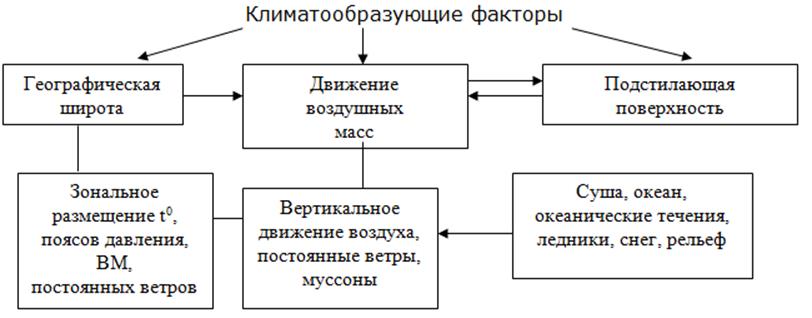

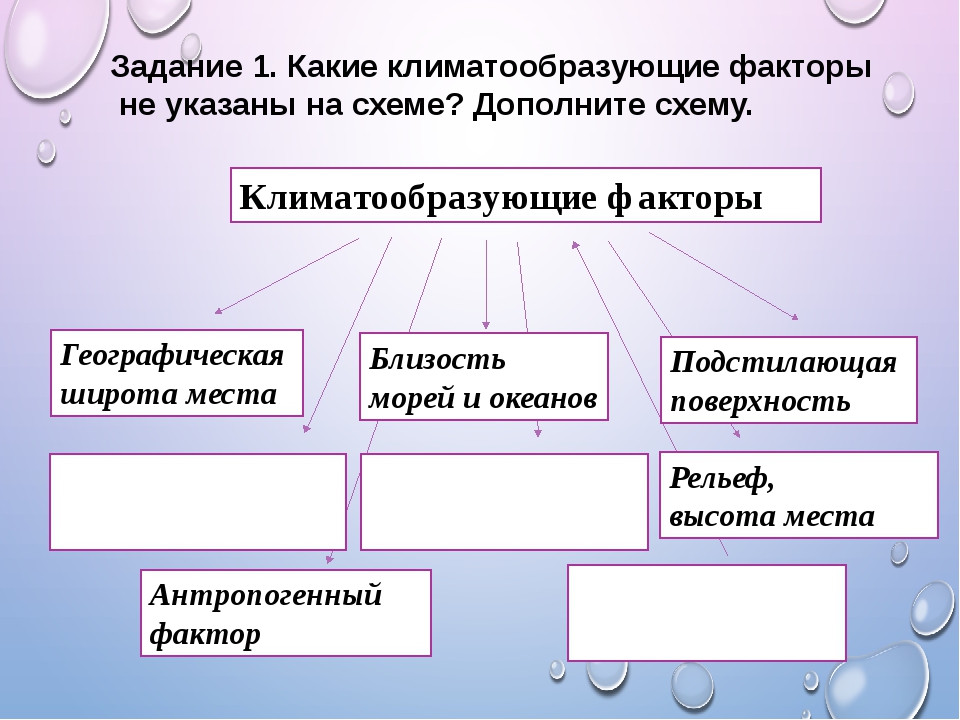

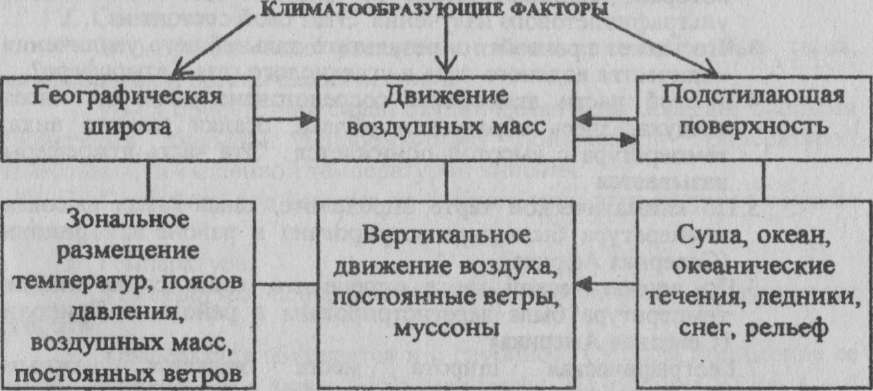

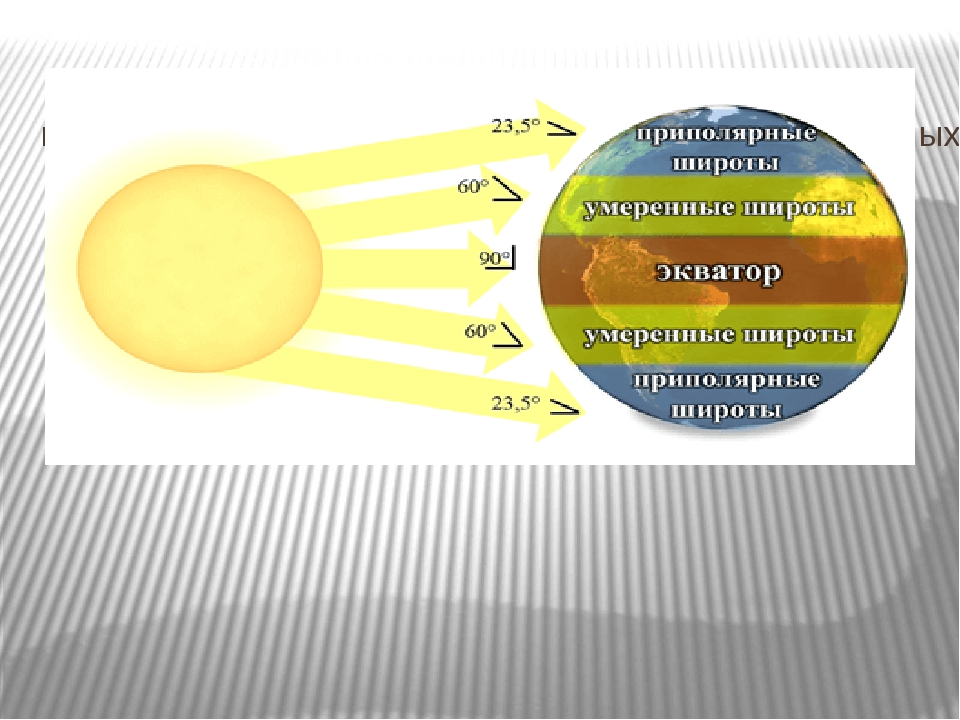

Географическая широта местности — главный фактор формирования климата. От неё зависят угол падения солнечных лучей, продолжительность освещённости, количество солнечного тепла и, соответственно, температура воздуха.

Так как географическая широта и температура воздуха изменяются от экватора к полюсам, закономерно изменяются и все остальные метеорологические показатели и климат в целом.

Разница в поступлении солнечного излучения на разных широтах непосредственно влияет на атмосферное давление и глобальный процесс циркуляции атмосферы. Постоянные и сезонные ветры влияют на движение воздушных масс, а вместе с ними — тепла и влаги.

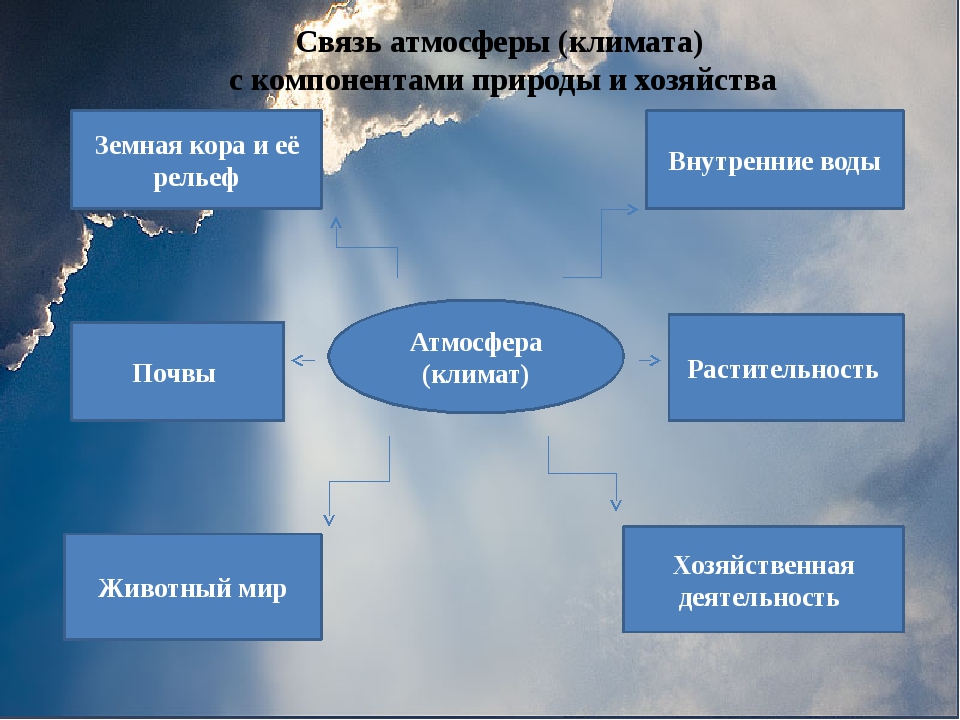

Огромное влияние на климат оказывает характер подстилающей поверхности. Суша и вода нагреваются и остывают с разной скоростью. Океанический климат характеризуется небольшими амплитудами температур, высокой облачностью и обильными осадками. Континентальный климат отличается большими суточными и годовыми амплитудами температур, меньшей облачностью и осадками.

Континентальный климат отличается большими суточными и годовыми амплитудами температур, меньшей облачностью и осадками.

Чем дальше в глубь материка, тем больше колебание температуры воздуха, меньше облачность и осадки.

На климат побережий оказывают влияние океанические течения, которые в свою очередь зависят от атмосферной циркуляции воздуха.

Благодаря тёплым течениям климат побережий становится более тёплым и влажным по сравнению с внутренними частями материков.

Климат побережий, омываемых холодными течениями, прохладнее и суше. Так, из-за холодного Перуанского течения на побережье Южной Америки в тропиках образовалась самая сухая пустыня мира — Атакама.

Для формирования климата важны рельеф и абсолютная высота. С высотой понижаются температура воздуха и атмосферное давление, климат становится холоднее.

Горные хребты являются барьером на пути продвижения атмосферных масс. Наветренные склоны гор получают огромное количество осадков, так как при подъёме вверх воздух охлаждается, а водяной пар конденсируется. Так, летний влажный муссон приносит обильные осадки на южные склоны Гималаев. Равнинный рельеф не создаёт преград для продвижения воздушных масс.

Так, летний влажный муссон приносит обильные осадки на южные склоны Гималаев. Равнинный рельеф не создаёт преград для продвижения воздушных масс.

Открытый урок в 7 классе на тему «Климат. Климатообразующие факторы»

Цели по содержанию:

Образовательные: формирование представлений и знаний об особенностях и главных чертах климата Земли; повторить термины и понятия, познакомить учащихся с основными факторами, определяющими климат Земли: географическим положением, солнечной радиацией, циркуляцией атмосферы; продолжить формирование умения работать с климатическими картами.

Развивающие: развитие таких мыслительных операций как: анализ, синтез, обобщение, выделение главного, сравнение сопоставление. Развитие следующих УОУН: устная речь (диалог и монолог), развитие творческих способностей.

Воспитательные: воспитание чувства ответственности, коллективизма и самостоятельности, уверенности в своих силах.

Формы организации учебной деятельности: сочетание фронтальной, групповой и индивидуальной форм обучения.

Методы обучения: словесный, наглядный, практический.

Оборудование: физическая карта мира, климатическая карта мира, атлас, карточки “Географического лото”, физическая карта полушарий, раздаточный материал к практической работе для каждого учащегося, интерактивная доска.

Ход урока

1 Организационный момент.

2. Опрос домашнего задания

3. Основная часть.

– Изучение нового материала

– Обобщение, систематизация знаний.

4. Закрепление изученного. (Выполнение практической работы.)

5. Подведение итогов урока.

6. Домашнее задание:

1. Организационный момент:

Здравствуйте дорогие ребята и уважаемые учителя!

Я рада всех приветствовать на открытом уроке! Надеюсь, что гостям будет не скучно на сегодняшнем уроке, а для ребят он будет интересным и познавательным. Мне хотелось бы урок начать стихотворением.

Мне хотелось бы урок начать стихотворением.

Что такое атмосфера?

Может, это литосфера? – Нет !

Может, это гидросфера – Нет !

Может, это просто точка? – Нет !

Значит, это оболочка? –Да !

Из чего она? Из камня? – Нет !

Состоит из смеси газов? – Да !

Той, что воздухом зовут,

Они жизнь для нас дают!

У Земли он очень плотный

И тяжелый он на вес,

Но чем выше, это точно,

Воздух там разрежен весь.

В чем причина? Что за диво?

Что ты там не говори, но внизу на воздух мирно

Давят верхние слои.

В атмосфере выделяют –

Посчитайте: раз, два, три –

Тропосферу, стратосферу,

Тропосфера – самый нижний!

В ней туман и облака,

Там невидимо, неслышно

Происходят чудеса.

В ней погодные явленья

Происходят каждый день

Гром и молния, осадки

Формируются подчас

Здесь летают пыль и копоть,

Здесь, чем выше, – холодней !

Пар и 80% воздуха –

Все содержится здесь в ней

И значительна роль атмосферы

Для Земли и для жизни людей,

Ведь такая воздушная сфера

Защищает от многих вещей

От мороза ли темною ночью

От перегрева в солнечный день

От паденья на Землю точно

Самых разных космических тел

Выполняя защитную функцию,

Атмосфера нам воздух дает.

Значит вывод верный,

Но грустный

Человек без нее не живет!

2. Опрос домашнего задания:

Географический диктант

1.Что такое атмосфера?

2. Какие газы в составе атмосферы?

3. Климат это — …………..

4. Изотерма – это линия………….

5. Что такое изобары?

6. Что такое изогиета?

7. Постоянные ветры — это…..?

8. Как с греческого переводится слово «климат»?

9. Сезонные ветры — это….?

10. Какой слой атмосферы защищает Землю от ультрафиолетовых лучей?

11. Основные элементы климата?

3. Основная часть. Изучение нового материала

Климат – это самый изменчивый компонент природы.

Климат Земли одна из самых сложных и важных в изучении географии.

Без знаний о климатических процессах происходящих в атмосфере, нельзя понять особенности океанов и материков. Климат определяет интенсивность всех процессов, происходящих на Земле.

Климат земного шара очень разнообразен, который зависит от неравномерности распределения солнечного тепла и атмосферных осадков на земной поверхности. Известный климатолог Борис Павлович Алисов выделил 13 климатических поясов, которые отличаются друг от друга температурными условиями и свойствами воздушных масс.

Вопросы дополнительного контроля:

1. Что такое воздушные массы?

2. Какие различают типы воздушных масс?

Климат переходных климатических поясов определяется движением воздушных масс основных поясов в зависимости от времени года.

Таблица №1. Климатические пояса мира

Климатические пояса

Особенности климата

Воздушные массы

Летом

Круглый год

Зимой

Экваториальный

Область низкого давления, обильные осадки до 2000 мм в год, высокие температуры, погода жаркая, влажная и душная

Экваториальные воздушные массы

Субэкваториальный

Летом — лето экваториального пояса, зимой — зима тропического пояса

Экваториальные воздушные массы

Тропические воздушные массы

Тропический

Высокое атмосферное давление, годовое количество осадков очень мало до 100 мм, температура воздуха очень высокая

Тропические воздушные массы

Субтропический

Летом — лето тропического пояса, зимой — зима умеренного пояса

Тропические воздушные массы

Умеренный

Выражены времена года (зима, лето, весна, осень). Лето умеренно теплое, зима холодная. Количество осадков выпадает неравномерно, до 500-1000 мм в год. Различают морской умеренный и континентальный умеренный климат

Лето умеренно теплое, зима холодная. Количество осадков выпадает неравномерно, до 500-1000 мм в год. Различают морской умеренный и континентальный умеренный климат

Умеренные воздушные массы, западные ветры

Субарктический,

субантарктический

Летом — лето умеренного пояса, зимой — зима арктического, антарктического пояса

Умеренные воздушные массы

Арктические, антарктические воздушные массы

Арктический, антарктический

Лето прохладное, средняя температура не превышает 00, зима очень холодная, суровая. Осадков очень мало, до 100 мм в год. Поверхности земли покрыта снегом и льдом.

Арктические, антарктические воздушные массы

Климатообразующие факторы

географическая движение рельеф влияние

широта, воздушных Земли океанов

угол падения масс

Солнечных лучей

Таблица №2. Климатообразующие факторы

Климатообразующие факторы

Географическая широта

Движение воздушных масс

Рельеф Земли

Влияние океанов

От географической широты зависит количество солнечных лучей поступающих на поверхность земли. При движении с севера на юг количество солнечной радиации, получаемое территорией, увеличивается.

Вдоль поверхности Земли между поясами высокого и низкого давления постоянно перемещается воздух. Так формируются постоянные ветра, которые переносят воздух с разными свойствами из жарких поясов в умеренные и полярные – и наоборот. Образование постоянных ветров, то есть дующих в одном направлении постоянно, зависит от поясов высокого и низкого давления

Над океанами и в прибрежных территориях материков формируется морской климат, а во внутриконтинентальных областях – континентальный. Континентальный климат отличается от морского большими амплитудами температур и малым количеством осадков. Континентальность климата зависит от размера территорий

Континентальность климата зависит от размера территорий

Климат находится в зависимости от рельефа. Расположенные на пути ветров горы препятствуют проникновению в глубь материка тёплых и влажных масс с океана. Равнинный рельеф, наоборот, создаёт для этого благоприятные условия. В горах всегда формируется особый климат. С подъёмом на высоту становится холоднее. При этом южные склоны всегда теплее, чем северные. И на наветренных склонах осадков выпадает больше, чем на подветренных.

Обобщение, систематизация знаний.

Игра “ Географическое домино”.

Воздушная оболочка Земли

Большие объемы воздуха с одинаковыми свойствами…..

Разные тепловые пояса

Какой пояс служит «броней» планеты?

Воздушные массы

Почему на Земле есть разные пояса давления?

Озоновый

Какими линиями на климатической карте показаны осадки?

Линия, которая соединяет территории с одинаковой температурой

Слои атмосферы?

Термосфера

Мезосфера

Озоновый слой

Тропосфера

Ветры умеренных широт?

Западные

Что такое атмосфера?

Климат

Основные элементы погоды?

Изолинии

Многолетний режим погоды это — . ……

……

Температура

Осадки

Давление

Ветра

Изотерма это — ……

4. Закрепление изученного. (Выполнение практической работы.)

Практическая работа.

Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном климатическом поясе.

Ход работы:

Используя карты атласа, заполните таблицу и сделайте вывод о различиях климата отдельных частей материка, расположенных в одном климатическом поясе:

Вариант 1. Сравнение климата полуострова Флорида и полуострова Калифорния.

Территория

Географическое положение

Климатичес кий пояс

Тип климата

Средняя температура

Годовое количество осадков

Режим выпадения

января

июля

Флорида

Калифорния

Вариант 2. Сравнение климата полуострова Аляска и полуострова Лабрадор.

Сравнение климата полуострова Аляска и полуострова Лабрадор.

Территория

Географическое положение

Климатичес кий пояс

Тип климата

Средняя температура

Годовое количество осадков

Режим выпадения

января

июля

Аляска

Лабрадор

5. Подведение итогов урока (выставление оценок)

6. Домашнее задание: §8 стр. 35-39, на контурную карту нанести климатические пояса мира, мини – проект “Атмосфера Земли”.

Разработка урока по географии на тему Климатообразующие факторы (7 класс

Разработка урока- «Климатообразующие факторы»-7класс.

Тема урока: Климатообразующие факторы.

Тип урока: урок изучения нового материала, урок – практикум.

Ключевые понятия новой темы: погода, климат, воздушные массы, циркуляция атмосферы, пассаты, муссоны, западный перенос.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение урока.

Цель урока: познакомить учащихся с климатообразующими факторами и их влиянием на особенности распределения тепла и влаги, атмосферного давления и осадков на земле.

Учить учащихся работать с картой «Климатическая карта мира».

Формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира.

активизировать познавательную активность; закрепление терминов и понятий – погода, климат, климатообразующие факторы; формирование навыков работы индивидуально (самостоятельно), в группе; формирование навыков работы с климатическими картами

воспитать культуру навыков самообразования; вовлечь в активную практическую деятельность; воспитать культуру экономного расходования времени; создать условия для реальной самооценки учащихся, реализации его как личности; эстетическое воспитание

выделять главное; обобщать и делать выводы; продолжить развитие умения анализировать; совершенствовать умения работы с источниками знаний; формировать умения работы с картами; формировать умения работы со схемами

— дают определение понятиям климат, климатообразующие факторы;

— характеризуют каждый из климатообразующих факторов;

— умение использовать географические карты для поиска информации

— проявление учебно-познавательного интереса и эмоционально-ценностного отношения к теме урока;

— бразовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;

— осознавать целостность мира и многообразие взглядов на него, выработать свои мировоззренческие позиции; осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически, осмысливать их и свое поведение;

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками.

Познавательные — осуществлять сравнение, анализ информации; — установление причинно-следственных связей

Регулятивные — определять цель урока; — формулировать учебную проблему; — выполнять задания в соответствии с поставленной целью.

Коммуникативные — организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;

Технологическая карта урока географии в 7 классе по теме

Организационный моментЦель: включить обучающихся в учебную деятельность

Приветствие учащихся, Эмоциональный настрой на продуктивную работу в течение урока.

Учебная организация учащихся (наличие на рабочем месте учебника, атласа, контурной карты, дневника, принадлежностей)

Личностные УУД:

Формирование норм и правил поведения в социуме. Формирование мотивации

Подготовка обучающихся к работе на основном этапе.

Цель: организовать коммуникативное взаимодействие, в ходе которого сформулировать тему урока, цель урока ,а так же подвести обучающихся к проблемном у вопросу

Мы продолжаем с вами работу в мастерской погоды, которую называем… (атмосферой). Ваше внимание на экран

Просмотр видеосюжета.

Ребята, известно, что самым изменчивым фактором природы является погода. Давайте вспомним, что такое погода, ее свойство.

(Погода – это состояние нижнего слоя атмосферы или тропосферы в данном месте и в данное время. Главное свойство погоды – изменчивость)

В 6-м классе мы познакомились с другим более емким понятием климат. Что такое климат? (Климат – это многолетний режим погоды, который характерен для определенных участков Земли). Везде ли на Земле климат одинаков? Климат разных уголков Земли отличается. Объясните, почему? (учитель подводит учащихся к самостоятельной формулировки темы урока)

Объясните, почему? (учитель подводит учащихся к самостоятельной формулировки темы урока)

Постановка темы урока.

Обозначим нашу деятельность на уроке, используя глаголы.

Просмотр видеосюжета.

Формулировка темы урока, цели деятельности на данном уроке

Познавательные УУД:

логические действия анализа и синтеза, формулировка проблемы

Междисциплинарная программа:

«ИКТ –компетентность»

Этап усвоения новых знаний и способов действий

Цель: обеспечить восприятие, осмысление и первичное закрепление обучающимися изучаемого материала

Начинаем нашу работу, скажите, что является основным климатообразующим фактором? При формулировании ответа можно воспользоваться текстом учебника стр. 18 (слайд-3)

Правильно, первый и главный фактор, формирующий климат Земли — географическая широта. Предлагаю вам составить логически последовательную схему, используя карточки с терминами:

Предлагаю вам составить логически последовательную схему, используя карточки с терминами:

Географическая широта

Угол падения солнечных лучей

Количество солнечного тепла

Температура воздуха

Работа с текстом, выявление основного фактора.

Заполняют схему (один вывешивает на доске, остальные в тетрадях)

Познавательные УУД

1. Анализировать, сравнивать и обобщать факты.

Выявлять причины.

2. Работать с различного рода информацией.

3. Преобразовывать информацию из одного вида в другой. Составлять различные виды планов.

4. Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и

оценивать еѐ достоверность.

Личностные УУД: Формирование коммуникативной компетенции в общении и умении слушать,

формируют умение способности к саморазвитию; пониманию значимости получаемых знаний.

Коммуникативные УУД (умение использовать устную и письменную речь при ответах, умение слушать и слышать)

Регулятивные УУД (организовывать свою деятельность с поставленной целью)

Междисциплинарные программы: «Смысловое чтение»; «ИКТ –компетентность»

Мы передвигаемся дальше. Работа с текстом учебника на стр 19(слад-4)

Какой фактор формирования климата идет далее? Ответьте на вопросы:

— Как на формирования климата влияют течения?

Выявление второго фактора

Наше исследование продолжается…Внимание на экран Видеосюжет «Движение воздушных масс».(слайд-5_

После просмотра предлагается заполнить таблицу.

Заполняют таблицу, работа в парах.

«Перекрестная» проверка работ.

Но есть еще один климатообразующий фактор, который способен препятствовать проникновению ветра в глубь материка. Учебник стр 20. И сразу, пожалуйста, прочитайте и пятый фактор, влияющий на климат.(слайд-6)

— Какие осадки мы называем орографическими? (Словарь. ОСАДКИ ОРОГРАФИЧЕСКИЕ — осадки, обусловливаемые рельефом местности. выпадающие при подъеме по горным склонам насыщенных влагой воздушных масс.)

— И как размеры материка влияют на климат? (Чем больше размеры материка, тем в больших климатических поясах он расположен, тем разнообразнее климатические особенности материка, а значит на нем больше природных зон и разнообразнeе зональные особенности природы. ) (слайд-7)

) (слайд-7)

Работа с текстом учебника, ответы на вопросы.

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА.

(включается музыка «Шум моря») Дети слушают музыку, глаза закрываем(1 мин). Мы находимся на берегу Красного моря. А в каком климатическом поясе оно находится? И какие воздушные там преобладают? (Климат на побережье почти всего Красного моря — тропический пустынный, и лишь крайний север относится к средиземноморскому климату)

Этап первичной проверки понимания изученного

Цель:

установить правильность и осознанность изученного материала; выявить пробелы первичного осмысления изученного материала, неверные представления учащихся

По мере выявления новых климатообразующих факторов на доске появляется схема .

Мы с вами проделали огромную работу. Давайте сделаем вывод о том, что вы узнали нового о климатообразующих факторах. Оцените, свою деятельность в данном этапе.

Давайте сделаем вывод о том, что вы узнали нового о климатообразующих факторах. Оцените, свою деятельность в данном этапе.

Подводят и формируют итог.

Оценивание своей деятельности.

Предметные УУД;

Умение выполнять учебные действие в соответствии с заданием.

Регулятивные УУД умение осуществлять самоанализ своей деятельности и соотносить полученный результат с задачами урока

Междисциплинарная программа;

«Основы проектно- исследовательской деятельности»

Этап закрепления новых знаний и способов действий

Цель: обеспечить в ходе закрепления повышения уровня осмысления изученного материала, глубины его понимания

— А какие факторы влияют на формирование климата села Ларино?

Все ли климатообразующие факторы встречаются на территории нашего села? Почему?

Делают выводы по данной теме, обосновывают свой ответ

Существует суждение, что Южная Америка – самый влажный материк. Докажите правильность этого суждения, используя новые знания о климатообразующих факторах.(слайд-8)

Докажите правильность этого суждения, используя новые знания о климатообразующих факторах.(слайд-8)

Южная Америка – самый влажный материк – первичное суждение.

Материк пересекается экватором в северной части, следовательно, север материка в жарком поясе освещенности.

Южная Америка – под влиянием пассат. Пассаты дуют с востока с Атлантического океана, и приносит много осадков на материк.

Подстилающая поверхность материка – лес и равнины, которые поглощают много солнечной энергии.

Рельеф востока материка равнинный, поэтому влажные воздушные массы с Атлантического океана проникают вглубь материка, принося обильные осадки. Горы Анды расположены на западе и ограничивают влияние Тихого океана на климат материка.

На восточном побережье проходит теплое течение, что способствует образованию облаков.

Холодное Перуанское течение оказывает свое иссушающее влияние только на западном побережье.

Холодное Перуанское течение оказывает свое иссушающее влияние только на западном побережье.

Южная Америка – самый влажный материк – доказанное суждение

Групповая работа.

Работа в группах,

(для выполнения задания. план с наводящими вопросами)

В каком поясе освещенности находится материк?

Под влиянием каких ветров находится?

Подстилающая поверхность

Характеристика рельефа материка

Влияние океанических течений.

Коммуникативные УУД: умение отстаивать

свою точку зрения,

аргументировать ее;

умение подтверждать

аргументы фактами;

критическое отношения к своему мнению: понимать точку зрения другого; организовывать

учебное взаимодействие в

группе

Познавательные УУД: умение использовать полученную информацию в учебной деятельности

Междисциплинарная программа;

«Основы проектно — исследовательской деятельности»

На закреплении также выполняем задания рубрики «Мои географические исследования» (стр. 21 учебник)

21 учебник)

Установите, как меняется средняя температура воздуха в январе и в июле по направлению от экватора к Северному полярному кругу по меридиану 300 в.д.

Найдите на карте пассаты, западные ветры умеренных широт, муссоны.

Приведите примеры горных систем, на склонах которых выпадает много осадков под воздействием ветров с океана.

На карте найдите теплые и холодные течения и приведите примеры их воздействия на количество атмосферных осадков.

Познавательные УУД: умение использовать полученную информацию в учебной деятельности

Этап подведения итогов

Цель: дать качественную оценку работы класса и отдельных обучающихся

Ребята, вернемся к цели нашего урока. Что мы узнали? Запомнили? Вспомнили?

Подведение итогов свой работы.

Регулятивные УУД умение осуществлять самоанализ своей деятельности и соотносить полученный результат с задачами урока

Личностные УУД:

Эмоционально-ценностное отношение к уроку, понимание причин успеха/ неуспеха на уроке

Этап рефлексии

Цель: обеспечить усвоения обучающимися принципов саморегуляции и сотрудничества

Давайте подведем итог урока и оценим нашу работу. Кого из одноклассников, по-вашему мнению, можно выделить сегодня на уроке? Почему вы так считаете? Оцените свою работу на уроке, также вы суммируете, те баллы полученные вами в ходе нашей работы.

Кого из одноклассников, по-вашему мнению, можно выделить сегодня на уроке? Почему вы так считаете? Оцените свою работу на уроке, также вы суммируете, те баллы полученные вами в ходе нашей работы.

Слушают и оценивают свою деятельность на уроке

Этап информации о домашнем задании

Цель: обеспечить понимание обучающихся цели, содержания и способов выполнения домашнего задания

§ 5 читать.

Вопросы и задания на стр. 21

Знать основные понятия

Для тех, кто хочет заработать оценку, можете подготовить — Сообщение «Какие факторы влияют на формирование климата Челябинской области» (поиск информации из сети Интернет)

Получают общее домашнее задание; творческое домашнее задание

Познавательные УУД: настрой на структурирование знаний, поиск информации

Личностные УУД:

Формирование ответственного отношения к учению

Междисциплинарная программа;

«ИКТ- компетентность»

Климатические пояса и области Земли

Вспомните

Что вы знаете из курса географии 6 класса об условиях, определяющих климат?

Климат определяют широта местности (угол падения солнечных лучей), характер подстилающей поверхности, общая циркуляция атмосферы.

Это я знаю

1. Перечислите основные климатообразующие факторы. Какой фактор самый главный?

Основные климатообразующие факторы – географическая широта, общая циркуляция атмосферы и характер подстилающей поверхности. Самый главный фактор – географическая широта местности.

2. Объясните, как влияет подстилающая поверхность на климат территории?

Во-первых, разный температурный режим и влажность формируются над поверхностью океанов и сушей. Над океанами большая влажность, меньшие колебания температур. На суше климат изменяется по мере удаления от побережий вглубь материка. При этом колебания температур растут, облачность и количество осадков уменьшаются. На климат оказывают влияние течения. Холодные течения у берегов делают климат побережий прохладным и очень сухим. Теплые течения делают климат более мягким. Большую роль в формировании климата играют рельеф и абсолютная высота местности.

3. Приведите примеры влияния удаленности от океанов на климат территории.

Яркий пример влияния удаленности от океанов на климат – разница между климатом побережий и внутренних районов Евразии. Побережья материков имеют мягкий климат с теплым летом и мягкой зимой с частыми оттепелями. Здесь выпадает до 800 мм осадков. Внутренние районы характеризуются сухим жарким летом, очень морозной малоснежной зимой.

4. Чем отличается основной климатический пояс от переходного?

В основном климатическом поясе на протяжении года господствует одна воздушная масса. В переходных поясах две воздушные массы сменяют друг друга.

Это я могу

5. По карте «Климатические пояса и области Земли» назовите основные и переходные климатические пояса.

Переходные пояса имеют приставку «суб-» в названии.

6. Определите тип климата по совокупности признаков: температура января -10 …-150С, июля +20…+250С. осадки выпадают в течение года, но с летним максимумом. Годовая сумма осадков 250-300 мм. На каких материках представлен такой тип климата?

осадки выпадают в течение года, но с летним максимумом. Годовая сумма осадков 250-300 мм. На каких материках представлен такой тип климата?

Это умеренный континентальный тип климата. Он представлен в Евразии, Северной Америке.

7. По климатической диаграмме (см. рис 35) определите тип климата.

Климат характеризуется малыми колебаниями температур. Температура воздуха не опускается ниже 10 0С зимой, летние температуры — +20…+250С. Осадки имеют зимний максимум. Такими характеристиками может обладать субтропический средиземноморский тип климата.

8. Заполните таблицу

Это мне интересно

9. В какой климатический пояс вы бы хотели отправиться отдыхать летом? Какая одежда вам будет особенно необходима в путешествии?

Отдыхать летом я бы отправилась в субтропический средиземноморский климатический пояс. Средиземноморский климат чрезвычайно благоприятен для жизни человека, поэтому именно здесь находятся самые известные летние курорты. Здесь выращиваются ценные субтропические культуры: цитрусовые, виноград, маслины.

Средиземноморский климат чрезвычайно благоприятен для жизни человека, поэтому именно здесь находятся самые известные летние курорты. Здесь выращиваются ценные субтропические культуры: цитрусовые, виноград, маслины.

В путешествии необходима будет легкая одежда из натуральных тканей, которая бы не оставляла открытой кожи, пляжная одежда и головные уборы.

Основные климатообразующие факторы

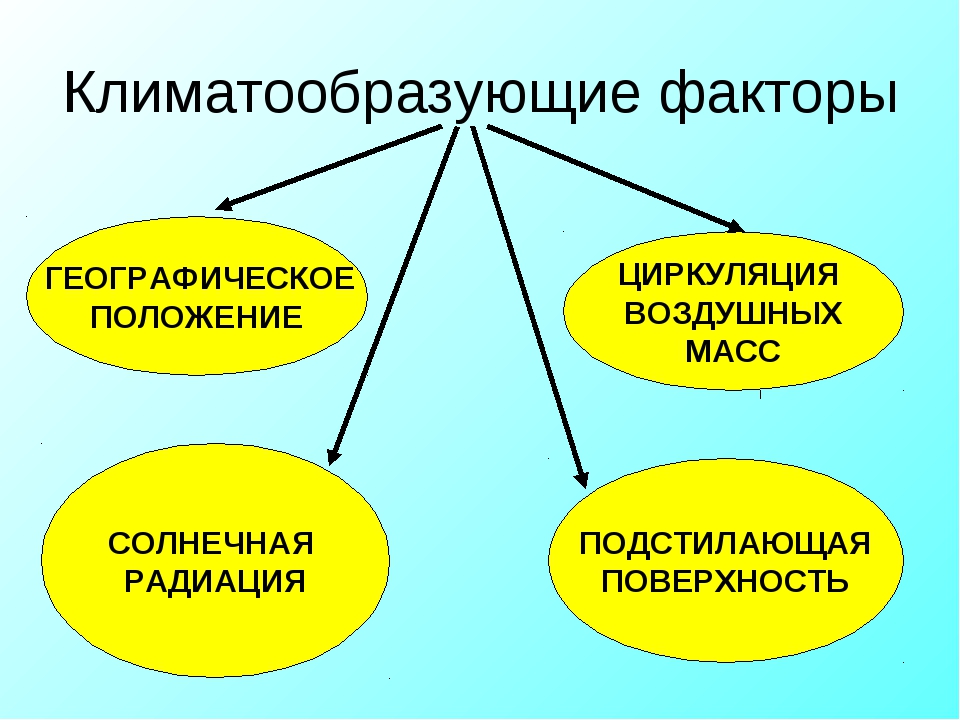

Выделяют три главных климатообразующих фактора и факторы, влияющие на климат. Главные факторы — это факторы, определяющие климат в любой точке земного шара. К ним относятся: солнечная радиация, циркуляция атмосферы и рельеф местности.

Солнечная радиация — фактор, определяющий поступление солнечной энергии на те или иные участки земной поверхности. Количество тепла обусловливается геграфической широтой. От количества тепла напрямую зависят все жизненные процессы на Земле, а также другие показатели климата — давление, облачность, осадки, циркуляция атмосферы и т. д.

д.

Циркуляция атмосферы — фактор, предопределяющий движение воздушных масс как по вертикали, так и по земной поверхности. Благодаря этому осуществляется межширотный обмен воздуха, а также перераспределение его от поверхности в верхние слои атмосферы и наоборот. Воздушные массы переносят облака, что определяет осадки; они в значительной мере перераспределяют давление, температуру и влажность воздуха, образуют ветры.

Рельеф — фактор, качественно изменяющий влияние двух первых климатообразующих факторов. Горные поднятия и хребты имеют специфический температурный режим и режим осадков в зависимости от экспозиции, ориентации склонов и высоты хребтов. Они могут отражать большое количество солнечной энергии, создавать обширные затененные горные районы, а наиболее высокие вершины, удаленные от равнины на тысячи метров, солнечной энергии получают меньше и нередко покрыты льдами и снежниками в течение года. Горы служат механическими преградами на пути движения воздушных масс и фронтов, в ряде случаев являются границами климатических областей, иногда изменяют характер атмосферы или исключают возможность обмена воздухом. На поверхности Земли немало районов, где благодаря этому выпадает или очень много осадков, или их недостаточно. Так, сухость Центральной Азии объясняется тем, что по ее окраинам возвышаются мощные горные системы.

На поверхности Земли немало районов, где благодаря этому выпадает или очень много осадков, или их недостаточно. Так, сухость Центральной Азии объясняется тем, что по ее окраинам возвышаются мощные горные системы.

В горах климатические условия меняются с изменением высоты: с ее увеличением понижается температура воздуха, атмосферное давление падает, влажность убывает, количество осадков возрастает до определенной высоты, а затем уменьшается, ветер сложно меняется по скорости и направлению, изменяются и другие показатели климата. Все это позволяет выделить специфические для гор высотные климатические пояса.

Влияние равнинных поверхностей суши и поверхности Мирового океана сказывается в том, что они практически не искажают прямого воздействия двух первых климатообразующих факторов, получая соответствующее широте количество тепла и не искажая направления и скорости движения воздушных масс.

Кроме главных существуют факторы, оказывающие существенное влияние на климат в определенных (зачастую обширных) районах. В частности, распределение суши и моря и удаленность территории от морей и океанов. Суша и море нагреваются и охлаждаются по-разному. Морские воздушные массы существенно отличаются от континентальных, но при продвижении в глубь материков они изменяют свои свойства. Поэтому на одной и той же широте наблюдаются значительные различия в температурном режиме и распределении осадков. Так, на параллели 60° с.ш. средняя температура января в Атлантике 0°, в Санкт-Петербурге уже -8°, в Приуралье -14°, на Енисее -30°, а на Лене -40°С. Количество осадков уменьшается в этом же направлении: в прибрежных районах Норвегии их выпадает свыше 1000 мм, в Европейской части России — около 500 мм, в Восточной Сибири — около 300 мм в год. Различны и другие показатели климата. Эти различия между прибрежным и внутриконтинентальным климатом позволяют выделить два подтипа климатов: морской и континентальный (иногда выделяют промежуточный подтип — переходный от морского к континентальному).

В частности, распределение суши и моря и удаленность территории от морей и океанов. Суша и море нагреваются и охлаждаются по-разному. Морские воздушные массы существенно отличаются от континентальных, но при продвижении в глубь материков они изменяют свои свойства. Поэтому на одной и той же широте наблюдаются значительные различия в температурном режиме и распределении осадков. Так, на параллели 60° с.ш. средняя температура января в Атлантике 0°, в Санкт-Петербурге уже -8°, в Приуралье -14°, на Енисее -30°, а на Лене -40°С. Количество осадков уменьшается в этом же направлении: в прибрежных районах Норвегии их выпадает свыше 1000 мм, в Европейской части России — около 500 мм, в Восточной Сибири — около 300 мм в год. Различны и другие показатели климата. Эти различия между прибрежным и внутриконтинентальным климатом позволяют выделить два подтипа климатов: морской и континентальный (иногда выделяют промежуточный подтип — переходный от морского к континентальному).

youtube.com/embed/w_0SWpO_U-U» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>

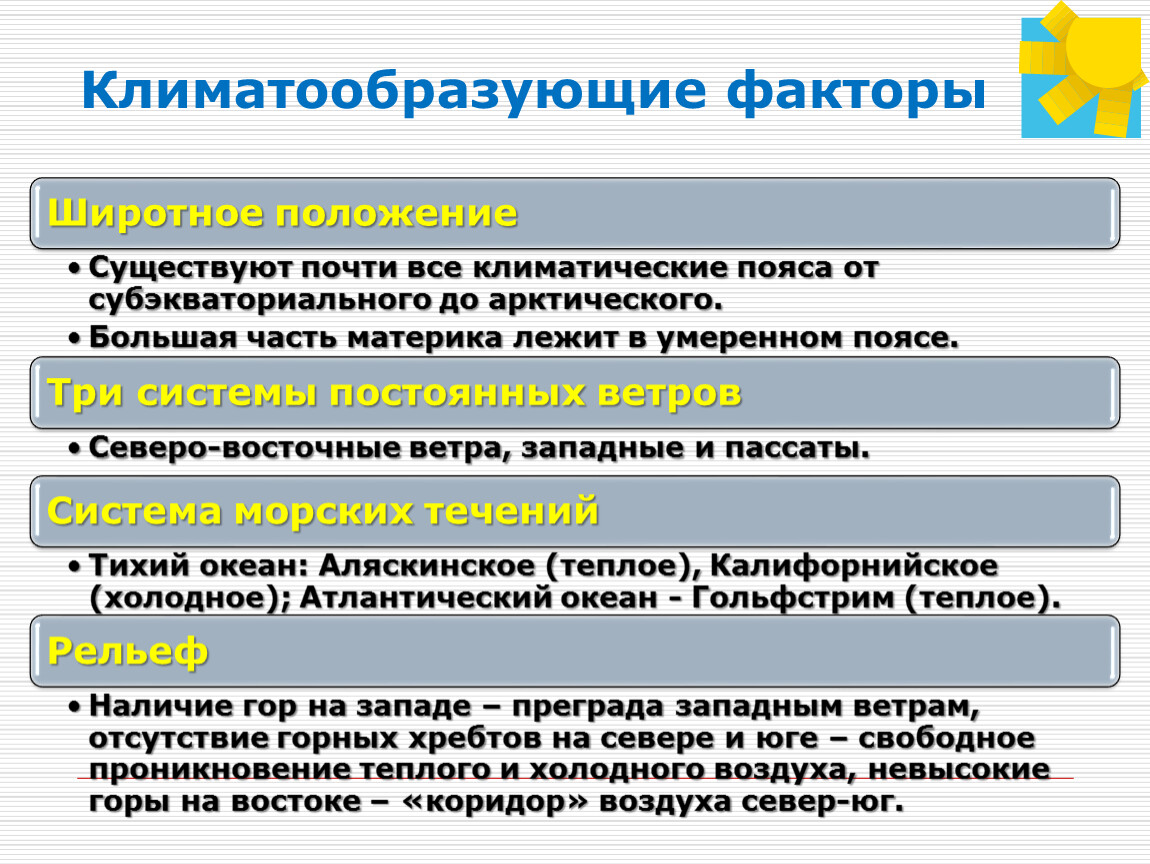

Климатообразующие факторы Евразии

Климат Евразии очень разнообразен. Чем это можно объяснить?

Климатические особенности Евразии определяются огромными размерами материка, большой протяженностью с севера на юг, разнообразием господствующих воздушных масс, а также специфическими особенностями строения рельефа ее поверхности и влиянием океанов.

Рис. 1. Характеристика климатических поясов

Благодаря большой протяженности материка с севера на юг, вследствие разного количества солнечной радиации в конкретных широтах, Евразия расположена во всех климатических поясах северного полушария, от арктического до экваториального. Наибольшие территории по площади занимает умеренный пояс, так как именно в умеренных широтах материк наиболее вытянут с запада на восток.

Рис. 2. Климатические пояса

Климатические условия в Евразии изменяются не только с севера на юг, но и с запада на восток. Это объясняется тем, что разные части материка находятся под воздействием воздуха, приносимого ветрами с разных океанов.

Это объясняется тем, что разные части материка находятся под воздействием воздуха, приносимого ветрами с разных океанов.

Климат полуостровов Индостан и Индокитай зависит от муссонов с Индийского океана, приносящих огромное количество осадков. У подножия Юго-Восточных Гималаев расположено одно из самых влажных мест на Земле – Черапунджи.

Рис. 3. Карта осадков

Высокие горы Евразии – Альпы, Кавказ и Гималаи – тянутся с запада на восток и

являются барьером для проникновения вглубь материка холодных северных ветров.

Зато влажные воздушные массы с Атлантического океана проходят без препятствий.

Рис. 4. Температура воздуха и ветер в январе

Во внутренних районах Азии господствуют континентальные воздушные массы. Зимой они сильно охлаждаются и образуют область повышенного атмосферного давления – Азиатский максимум (над территорией Монголии), в нем ясная и морозная погода. Сухой и холодный воздух растекается из глубинных районов материка, образуя зимние муссоны.

Сухой и холодный воздух растекается из глубинных районов материка, образуя зимние муссоны.

Рис. 5. Температура и ветер в июле

Список литературы

Основная:

География. Земля и люди. 7 класс: учебник для общеобраз. уч. / А. П. Кузнецов, Л.Е. Савельева, В.П. Дронов. Серия «Сферы». – М.: Просвещение, 2011. География. Земля и люди. 7 кл.: атлас. Серия «Сферы». – М.: Просвещение, 2011.

Дополнительная:

1. Максимов Н.А. За страницами учебника географии. – М.: Просвещение.

Дополнительные рекомендованные ссылки на ресурсы сети Интернет

1.Русское географическое общество (Источник).

2. Российское образование (Источник).

3. Журнал «География»(Источник).

4. Географический справочник (Источник).

Урок географии по теме «Климат. Климатообразующие факторы». 7-й класс

Тип урока: комбинированный (обобщение и повторение по теме, формирование

новых знаний).

Цели по содержанию:

- Образовательные:

Формы организации учебной деятельности: сочетание фронтальной, групповой и индивидуальной форм обучения.

Методы обучения: словесный, наглядный, практический.

Оборудование: карты атласа: климатическая; климатические пояса Земли; настенная климатическая карта; карточки “Географического лото”, физическая карта полушарий, раздаточный материал к практической работе для каждого учащегося. Электронная презентация “Климатообразующие факторы”

Ход урока

1 Организационный момент.

2. Основная часть.

– Обобщение, систематизация знаний. (Географический диктант, игра “Домино”.)

– Изучение нового материала (схема климатообразующие факторы).

3. Закрепление изученного. (Выполнение практической работы.)

4. Подведение итогов урока.

5. Домашнее задание: мини – проект “Атмосфера Земли”.

Здравствуйте дорогие ребята и уважаемые гости!

Я рада всех приветствовать в кабинете география! Надеюсь, что гостям будет не

скучно на сегодняшнем уроке, а для ребят он будет интересным и познавательным.

Мне хотелось бы урок начать стихотворением. Прошу Вас внимательно слушать и если

вы со мной согласны громко сказать – да ! Если не согласны – нет !

Прошу Вас внимательно слушать и если

вы со мной согласны громко сказать – да ! Если не согласны – нет !

Что такое атмосфера?

Может, это литосфера? – Нет !

Может, это гидросфера – Нет !

Может, это просто точка? – Нет !

Значит, это оболочка? –Да !

Из чего она? Из камня? – Нет !

Состоит из смеси газов? – Да !

Той, что воздухом зовут,

Они жизнь для нас дают!

У Земли он очень плотный

И тяжелый он на вес,

Но чем выше, это точно,

Воздух там разрежен весь.

В чем причина? Что за диво?

Что ты там не говори, но внизу на воздух мирно

Давят верхние слои.

В атмосфере выделяют –

Посчитайте: раз, два, три –

Тропосферу, стратосферу,

Ну и верхние слои.

Тропосфера – самый нижний!

В ней туман и облака,

Там невидимо, неслышно

Происходят чудеса.

В ней погодные явленья

Происходят каждый день

Гром и молния, осадки

Формируются подчас

Здесь летают пыль и копоть,

Здесь, чем выше, – холодней !

Пар и 80% воздуха –

Все содержится здесь в ней

И значительна роль атмосферы

Для Земли и для жизни людей,

Ведь такая воздушная сфера

Защищает от многих вещей

От мороза ли темною ночью

От перегрева в солнечный день

От паденья на Землю точно

Самых разных космических тел

Выполняя защитную функцию,

Атмосфера нам воздух дает.

Значит вывод верный,

Но грустный

Человек без нее не живет!

Атмосфера климаты Земли” одна из самых сложных и важных в изучении географии.

Без знаний о климатических процессах происходящих в атмосфере, нельзя понять

особенности океанов, материков. Климат определяет интенсивность всех процессов,

происходящих на Земле.

Наша задача сегодня повторить и систематизировать знания о планетарных

закономерностях распределения тепла, влаги, господствующих ветрах, об

образовании и размещении климатических поясов, а также познакомиться с

климатообразующими факторами.

Задание № 1. Географический диктант. Работаем по вариантам. Затем меняемся заданиями и производим взаимопроверку. Приложение 1.

Задание № 2. На повторение темы “Атмосфера Земли” составлена игра “ Домино”. Поработайте пожалуйста командами. Участники , которые быстро и правильно собирут карточки игры, получат дополнительные баллы. Приложение 2.

Перед выполнением практической работы предлагаю Вам посмотреть презентацию “Климатообразующие факторы”. Приложение 3.

Задание № 3. На основе презентации, текста учебника составьте в тетради схему “Климатообразующие факторы”.

Задание № 4. Практическая работа.

Практическая работа.

Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном климати-ческом поясе.

Ход работы:

Используя карты атласа, заполните таблицу и сделайте вывод о различиях климата отдельных частей материка, расположенных в одном климатическом поясе:

Вариант 1. Сравнение климата полуострова Флорида и полуострова Калифорния.

| Территория | Географическое положение | Климатичес- кий пояс |

Тип климата | Средняя температура | Годовое количество осадков | Режим выпадения | |

| января | июля | ||||||

| Флорида | |||||||

| Калифорния | |||||||

Вариант 2. Сравнение климата полуострова Аляска и полуострова Лабрадор.

Сравнение климата полуострова Аляска и полуострова Лабрадор.

| Территория | Географическое положение | Климатический пояс | Тип климата | Средняя температура | Годовое количество осадков | Режим выпадения | |

| января | июля | ||||||

| Аляска | |||||||

| Лабрадор | |||||||

Пять факторов почвообразования

Рисунок 1: Основные материалы почв Миннесоты.Миннесота — земля геологически молодых почв с множеством различных исходных материалов (рис. 1). Общим фактором среди почв Миннесоты является то, что они были сформированы последним ледником на севере Соединенных Штатов, от 11000 до 14000 лет назад.

Это может показаться долгим, но считается недавним в контексте почвообразования и геологии. На рис. 1 перечислены пять основных исходных материалов: тилль, лёсс, озерный грунт, смыв и тилль над коренной породой.

до

Тиль преобладает в юго-центральной, западно-центральной и юго-западной частях штата. Поскольку последний ледник таял, эти материалы откладывались.

Почвы, образованные этим материалом, обычно имеют структуру от илистого суглинка до илистой глины, много разных размеров пород и плохой внутренний дренаж. Плохой дренаж оказывает большое влияние на управление азотом и культивирование.

Лесс

Лёсс — это поросший ветром материал размером с ил, отложившийся после таяния ледника.Эти иловые отложения могут иметь глубину от нескольких дюймов до многих футов. Почвы, сформированные в лессах, обычно имеют структуру илистого суглинка и не имеют горных пород.

Большинство почв, образованных лёссом, встречается на юго-востоке Миннесоты, где лёссовые отложения расположены поверх известняка или песчаника. Из-за пористого состояния нижележащих материалов на юго-востоке Миннесоты почвы обычно хорошо дренированы.

Лесс на юго-западе Миннесоты отложен над ледниковым тиллом. Почвы, образованные в этом материале, обычно плохо дренируются и ведут себя так же, как почвы, образованные при ледниковой тилле.Эрозия представляет собой серьезную проблему для этих почв из-за структуры илистого суглинка. Управление остатками становится важным фактором поддержания высокой производительности.

Озерный

Материнские основы озер образуются из отложений в озерах, образованных талой ледниковой водой. Озера существовали достаточно долго, поэтому крупные частицы, такие как камни и песок, откладывались сразу после образования озера, а более мелкие частицы размером с глину откладывались позже.

Примером может служить почва, образовавшаяся под ледниковым озером Агассис на северо-западе Миннесоты и восточной части Северной Дакоты (долина Красной реки на севере).Почвы, сформированные в озерных отложениях, имеют структуру глины, суглинка и илистого суглинка, плохой внутренний дренаж и отсутствие горных пород. Многие почвы на северо-западе Миннесоты сформировались на озерном материале.

Промывка

Outwash — это материал, отложившийся по краям быстрых рек из-за тающего льда отступающих ледников. Сюда входят камни, гравий, песок и другие материалы, достаточно большие, чтобы выпасть из потока воды, поскольку течение реки продолжало переносить более мелкие частицы.

Почвы, образующиеся в поймах, чрезмерно хорошо дренированы и имеют структуру песка и супеси. Примеры территорий Миннесоты с почвами, образовавшимися в результате смыва, включают районы песчаной равнины Анока, северных и центральных песков и долины Бонанза в восточно-центральной, северо-центральной и центральной частях Миннесоты, соответственно.

До коренной породы

Отложения коренной породы тилла встречаются на северо-востоке Миннесоты. Материалы из ледника откладывались на коренные породы, аналогичные южно-центральной Миннесоте, но с материалом из другого ледникового льда.

Есть также значительные площади почв, образованных непосредственно из коренных пород. Эти почвы, как правило, мелкие и не используются широко для растениеводства.

Соображения качества почвы при выборе участков для аквакультуры

Соображения качества почвы при выборе участков для аквакультурыПочвы образуются в результате выветривания горных пород или материалов. наносится реками или ветром. Есть пять групп факторов, ответственных за для вида, скорости и степени развития почвы.Это: климат, организмы, исходный материал, топография и время. Почва с одного места отличается от другого из-за различий во влиянии эти факторы.

Влияние климата в основном обусловлено двумя факторами: температура и осадки. Климат косвенно влияет на почвообразование также через свое влияние на организмы. Высокие температуры и осадки увеличить степень выветривания и, следовательно, степень развития почвы.

Таблица VI. Оценки питательной ценности почвы в сельскохозяйственные почвы (Логанатан, 1987)

| Питательные вещества | очень низкий | низкий | умеренный | высокий | очень высокий |

N | |||||

| (всего N ,%) | <0,05 | 0,05–0,15 | 0.15–0,20 | 0,20–0,30 | > 0,30 |

P | |||||

| (доступно P, Bray and Kurtz № 1, ppm) | <3 | 3-10 | 10-20 | 20-30 | > 30 |

K | |||||

| (заменяемый K, мег / 100 г) | <0.2 | 0,2–0,3 | 0,3–0,6 | 0,6–1,0 | > 1,0 |

Ca | |||||

| (обменный Ca мег / 100 г) | <2 | 2-5 | 5-10 | 10-20 | > 20 |

Mg | |||||

| (обменный Mg, мг / 100 г) | <0.3 | 0,3–1 | 1 — 3 | 3 — 8 | > 8 |

Увеличение количества осадков увеличивает содержание органических веществ, снижает pH, увеличить выщелачивание основных ионов, движение глины и т. д. Увеличить температуру увеличить разложение органического вещества и уменьшить его накопление. Влияние организмов обусловлено двумя факторами: животным деятельность (люди, деятельность дождевых червей и т. д.) и влияние растительности (лугопастбищные угодья производят почвы, которые сильно отличаются от лесов).Исходные материалы влияют на тип минералов в почве, питательные вещества, pH, текстуру и т. д. Например, почвы, образованные на гранитных материалах, более кислые и имеют меньше основных катионов, чем на базальте. Топография земли влиять на тип почвообразования через влияние на дренаж и наклон. Молодые почвы не имеют большой дифференциации горизонтов и могут не достигли более высокого уровня развития почвы по сравнению с более старыми почвы.

Из 5 факторов наибольшее влияние на почву оказывает климат. формирование.В районах с большим количеством осадков и температур почвы образовывались часто похожи, даже если исходные материалы различаются.

По мере того как исходные материалы выветриваются, при воздействии на него различных факторов почвообразования более или менее развивается определенная слоистость почвы. Участок с поверхности через различные слои почвы к исходному материалу называется почвенный профиль. Текстура, глубина, цвет, химический и физический свойства, структура и последовательность различных горизонтов характеризуют почвы и определить ее сельскохозяйственные, аквакультурные и другие ценности.

Различные слои сгруппированы в три заголовка A, B и C. Подразделения называются горизонтами.

| Группа А — | (элювиальный район) — зона максимального выщелачивания. Подразделяется на Aoo, Ao, A 1 A 2 , A 3 |

| Группа B — | (иллювиальная область) — зона отложения глины, Fe и Al оксиды, Ca CO 3 , Ca SO 4 (последние два материала обычно встречаются в засушливых регионах).Группа B подразделяется на B 1 , B 2 , |

| Группа C — | неконсолидированная минеральная масса, из которой A и B развитый. |

Для систематического изучения почв и передачи знаний из одной области в другую почвы классифицируются по морфологическим, химическим и физическим свойствам. Как в случай классификации растений, которые сгруппированы в Класс, Порядок, Семейство, Гены, Виды, почвы также делятся на категории. такие как Порядок, Подотряд, Большая группа почв, Серия почв, Типы почв и почва Фазы.Порядок делится на зональный (определяется прежде всего климатическими условиями). различия), внутризональный (определяется разницей в местных условиях, например как дренаж, соленость которых преобладает под влиянием климата) и азональные (почвы без дифференциации горизонтов — аллювиальные отложения и др.). большой Группа почв отличается выражением некоторых конкретных условий в почвенный профиль. Серии грунтов имеют схожие характеристики профиля, за исключением на различия текстур поверхности горизонта.Они названы обычно по названию места, где впервые наблюдается серия. Типы почв различаются по текстуре поверхностного горизонта (например: ил Майами суглинок и супесь Майами). Есть много типов систем классификации, а именно таксономия почв (США), французская система (ORSTOM), бельгийская система (INEAC), ФАО — Система почвенных легенд ЮНЕСКО и многие другие (Санчес, 1976). Эти классификации разработаны в первую очередь для сельскохозяйственных приложений. На более низких уровнях классификации (Порядок, Подотряд, Группа Великих Почв) различные системы классификации не очень полезны при предоставлении информация о пригодности почв для аквакультуры.Классификация на уровне серии или выше требуется для определения его пригодности для аквакультуры.

Системы классификации, используемые для инженерных целей, как правило, на основе характеристик размера частиц и других физических свойств почвы. свойства как пластичность. Одной из таких классификационных систем является Единая Классификация почв (USC). В ОСК есть три основных почвенных единицы. Их:

- Крупнозернистые почвы (CGS), содержащие 50% или менее мелких частиц

- Мелкозернистые почвы (ФГС), содержащие более 50% мелких частиц

- Высокоорганические почвы, представляющие собой торф, ил, перегной или болотные почвы

Таблица VII.: Пригодность грунтов для строительства дамб. и плотины (Coche and Laughlin, 1985)

| Обозначение группы USC | Описания | Пригодность для плотин и плотин |

| Крупнозернистые почвы | ||

| GW | Хорошо гравийный гравий, гравийно-песчаные смеси, мелкие или без штрафов | Очень стабильно; проницаемые оболочки дамб / плотин |

| GP | Плохо гранулированный гравий, гравийно-песчаные смеси, небольшие штрафы или их отсутствие | Достаточно стабильно; проницаемые оболочки дамб / плотины |

| GM | Иловой гравий, гравийно-песчано-иловая смесь | Достаточно устойчивая; не особенно подходит для снарядов; но может использоваться для непроницаемых кернов или покрытий |

| GC | Глинистый гравий, гравий и смеси песка и ила | Достаточно стабильны; может использоваться для непроницаемых кернов |

| SW | Песок с хорошей сортировкой, гравийный песок, мелкие или нулевые мелкие частицы | Очень стабильный; проницаемые участки; требуется защита откосов |

| SP | Песок с плохой сортировкой, гравийный песок, мелкий песок или его отсутствие | Достаточно стабильный; можно использовать |

| SM | илистые пески, смеси песка и ила | Достаточно стабильны; не особенно подходит для снарядов; может быть используется для непроницаемых кернов / дамб |

| SC | Глинистые пески, смеси песка и глины | Достаточно стабильны; используется для непроницаемых стержней для затопления управляющие структуры |

| Мелкозернистые почвы | ||

| ML | Неорганические илы и очень мелкие пески, каменная мука, илистая или глинистые мелкие пески или глинистые илы со слабой пластичностью | Плохая устойчивость; можно использовать для набережных с надлежащий контроль |

| Класс | Глины неорганические от низкой до средней пластичности, гравийные глины, песчаные глины, илистые глины и постные глины | Стабильный; непроницаемые стержни и одеяла |

| OL | Органические илы и органические алевритистые глины с низкой пластичностью | Подходит только для низких насыпей с очень низкой опасностью |

| MH | Неорганические илы, слюдистые или диатомитовые мелкие песчаные или илистые почвы, упругие илы. | Плохая устойчивость; ядро плотин гидроузлов; нет желателен в конструкции с рулонным заполнителем |

| CH | Неорганические глины с высокой пластичностью, жирные глины | Достаточно стабильны с пологими склонами; тонкие стержни, бланкеты и разрезы даек |

| OH | Глины органические средней и высокой пластичности, органические илы | Подходит только для низких насыпей с очень низкой опасностью |

| Высокоорганические почвы | ||

| Pt | Торф и другие органические почвы |

Крупнозернистые и мелкозернистые почвы подразделяются на к жидкости предел и индекс пластичности.Типовые названия и групповые обозначения Система ОСК, их пригодность для строительства дамб и дамб. представлены в таблице VII. (Коче и Лафлин, 1985).

Факторы, влияющие на климат | Климат и погода

На наш климат влияет множество факторов

Высота или влияние высоты на климат

Обычно климатические условия становятся холоднее с увеличением высоты.«Зоны жизни» на высокой горе отражают изменения, растения у основания такие же, как и в окружающей сельской местности, но никакие деревья не могут расти выше границы леса. Снег венчает самые высокие возвышения.

Преобладающие глобальные схемы ветра

Существуют 3 основных режима ветра, обнаруженных в Северном полушарии, а также 3 в Южном полушарии. Это средние условия, которые, по сути, не отражают условий в конкретный день. При смене времен года характер ветров смещается на север или юг.То же самое и с зоной межтропической конвергенции, которая движется вперед и назад через экватор. Моряки называют эту зону депрессивной, потому что в ней обычно слабые ветры.

Широта и углы солнечных лучей. Когда Земля вращается вокруг Солнца, наклон ее оси вызывает изменение угла, под которым солнечные лучи соприкасаются с Землей, и, следовательно, изменяет продолжительность светового дня на разных широтах. Полярные регионы испытывают наибольшие колебания с длительными периодами ограниченного или полного отсутствия солнечного света зимой и до 24 часов светового дня летом.

Топография

Топография местности может сильно повлиять на наш климат. Горные хребты — естественные преграды для движения воздуха. В Калифорнии ветры с Тихого океана переносят влажный воздух к побережью. Прибрежный хребет допускает некоторую конденсацию и небольшие осадки. В глубине суши более высокий хребет Сьерра-Невада вызывает более значительные осадки в воздухе. На западных склонах Сьерра-Невады опускающийся воздух нагревается от сжатия, облака испаряются и преобладают сухие условия.

Географические эффекты

Расположение города, города или населенного пункта и его удаленность от гор и значительных водных пространств помогают определить преобладающие ветровые режимы и типы воздушных масс, влияющих на него. Прибрежные районы могут наслаждаться освежающим бризом летом, когда на берег выходит более прохладный океанский воздух. В местах к югу и востоку от Великих озер зимой может ожидаться снег «эффект озера», когда холодный воздух проходит над относительно более теплыми водами.

Весной и летом люди на Аллее Торнадо в центральной части США следят за грозами, эти бури возникают там, где часто сходятся три типа воздушных масс: холодные и сухие с севера, теплые и сухие с юго-запада и теплые и влажные. из Мексиканского залива — эти сталкивающиеся воздушные массы часто вызывают ураганы.

Поверхность Земли

Достаточно взглянуть на любой земной шар или карту мира с изображением земного покрова, и вы увидите еще один важный фактор, влияющий на климат: поверхность Земли. Количество солнечного света, которое поглощается или отражается поверхностью, определяет степень нагрева атмосферы. Более темные области, такие как области с густой растительностью, как правило, хорошо поглощают; Более светлые участки, такие как заснеженные и покрытые льдом регионы, как правило, являются хорошими отражателями.Океан поглощает и теряет тепло медленнее, чем суша. Его воды постепенно выделяют тепло в атмосферу, которая затем распределяет тепло по всему земному шару.

Изменение климата с течением времени

Холодные и теплые периоды подчеркивают долгую историю Земли. Некоторые были довольно короткими; другие охватывают сотни тысяч лет. В некоторые холодные периоды ледники нарастали и распространились по обширным регионам. В последующие теплые периоды лед отступал. Каждый период сильно повлиял на жизнь растений и животных.Самый последний период похолодания, который часто называют «малым ледниковым периодом», закончился в Западной Европе примерно в 1850 году.

С начала 20 века температура во всем мире неуклонно растет. Но пока не ясно, какая часть этого глобального потепления вызвана естественными причинами, а какая — деятельностью человека, такой как сжигание ископаемого топлива и вырубка лесов.

Формирование| Почвы 4 Учителя

CLORPT — для краткости!

Почвы различаются от одной части мира к другой, даже от одной части двора к другой.Они различаются тем, где и как образовались. Климат, организмы, рельеф (ландшафт), материнский материал и время — пять основных факторов взаимодействия, создающих различные типы почв.

Климат: Температура и влажность влияют на скорость химических реакций, которые, в свою очередь, помогают контролировать скорость разложения горных пород и мертвых организмов. Почвы развиваются быстрее в теплом влажном климате и медленнее в холодном или засушливом климате.

Осадки — один из важнейших климатических факторов в почвообразовании.

Организмы: Растения укореняются, животные зарываются, бактерии питаются — эти и другие организмы ускоряют разрушение крупных частиц почвы на более мелкие. Например, корни производят углекислый газ, который смешивается с водой и образует кислоту, которая истирает породу. Узнайте больше на нашей странице биологии почвы!

Термиты могут образовывать в почве насыпи высотой в три этажа !!!

Рельеф (ландшафт): Форма земли и направление, в котором она обращена, влияют на то, сколько солнечного света получает почва и сколько воды она удерживает.Более глубокие почвы образуются у подножия холма, потому что гравитация и вода перемещают частицы почвы вниз по склону.

Почвы различаются в зависимости от места на склоне, на котором они расположены.

Основной материал: Каждая почва «наследует» черты исходного материала, из которого она образовалась. Например, почвы, образующиеся из известняка, богаты кальцием, а почвы, образующиеся из материалов на дне озер, с высоким содержанием глины. Каждая почва образована из материнского материала, отложившегося на поверхности Земли.Материалом могла быть коренная порода, которая выветрилась на месте, или более мелкие материалы, перенесенные разливом рек, движущимися ледниками или дующим ветром. Основной материал изменяется в результате биологических, химических и экологических процессов, таких как выветривание и эрозия.

Это почвы, формирующиеся в реальном времени со стороны вулкана. Сначала они образуют скалу, а затем превращаются в плодородную почву.

Время: Все эти факторы со временем работают вместе. Старые почвы отличаются от более молодых тем, что им нужно больше времени для развития.По мере старения почвы она начинает отличаться от исходного материала. Это потому, что почва динамична. Его компоненты — минералы, вода, воздух, органические вещества и организмы — постоянно меняются. Компоненты добавляются и теряются. Некоторые перемещаются с места на место в почве. А некоторые компоненты полностью изменены или преобразованы.

Кто изучает почву и ее формирование?

Оценка почвенного профиля может рассказать много историй о том, как формируются почвы и для чего их можно использовать.

Почвоведы и морфологи изучают, как формируются разные почвы.Как формируются почвы? Насколько это важно для управления почвами? Какое влияние оказывают люди на эволюцию и формирование почв?

Картографирование почвы

Знаете ли вы, что у почвы под вашими ногами есть название (для этого есть приложение)? Почвы, как и виды, можно идентифицировать с помощью процесса таксономии. Таксономия группирует почвы с похожими характеристиками в одну и ту же категорию. В США существует более 25 000 почв с различными названиями. Люди, занимающиеся картированием почв, создают цифровые копии мира под нашими ногами и проводят линии, чтобы оценить границы между почвами с разными названиями.

Это пример карты почв на небольшой территории в Висконсине. Маленькая буква — разные серии почвы

Нарушенные почвы

Когда люди строят здания и дороги, они меняют почвы, часто удаляя поверхностный слой почвы и коренным образом меняя территории. Когда это изменение происходит, почвообразование начинает меняться. Люди, изучающие нарушенные почвы, составляют карту того, как эти почвы реагируют на человеческие манипуляции.

Почвообразование и география:

Для инструктора

Эти студенческие материалы дополнить Будущее еды Инструкторские материалы.Если вы хотите, чтобы у ваших учеников был доступ к учебным материалам, мы предлагаем вам либо укажите им на студенческую версию в котором отсутствуют обрамляющие страницы с информацией, предназначенной для факультет (и этот ящик). Или вы можете скачать эти страницы в нескольких форматах которые вы можете включить в свой веб-сайт курса или в местную систему управления обучением. Узнайте больше об использовании, изменение и совместное использование учебных материалов InTeGrate.Как формируются почвы в разных местах?

Факторы почвообразования

Почвы во всем мире обладают разными свойствами, которые влияют на их способность поставлять питательные вещества и воду для поддержки производства продуктов питания, и эти различия являются результатом различных факторов, которые варьируются от места к месту.Например, возраст почвы — время, в течение которого осадки, растения и микробы смогли изменить породы в земной коре в результате выветривания — сильно варьируется от нескольких лет, когда почва была недавно отложена. ледники или реки на миллионы лет в бассейнах рек Амазонки или Конго. Возраст почвы и тип породы, из которой она сделана, придают ей различные свойства как ключевой ресурс для пищевых систем. Знание некоторых основ почвообразования помогает нам понять, какие почвенные ресурсы используют фермеры, когда они участвуют в производстве продуктов питания.Ниже приведены некоторые из наиболее важных факторов, которые способствуют созданию почвы:

- Климат : климат оказывает большое влияние на почвы в долгосрочной перспективе, потому что вода от дождя и высоких температур будет способствовать выветриванию , которое представляет собой растворение частиц породы и высвобождение питательных веществ, которые попадают в почву с помощью корней растений и микробов. Выветривание требует дождя и изначально является положительным процессом, который год за годом пополняет эти солюбилизированные питательные вещества в почве и помогает растениям получать доступ к питательным веществам.Однако в долгосрочной перспективе (от тысяч до миллионов лет) и в дождливом климате дождевая вода, проходя через почву (выщелачивание), оставляет в почве элементы, продуцирующие кислоту, такие как ионы алюминия и водорода, и уносит больше питательных веществ, которые способствуют развитию нейтральный pH (например, кальций, магний, калий; см. следующую страницу о свойствах почвы для обсуждения pH почвы). Следовательно, старые почвы в дождливых районах имеют тенденцию быть более кислыми, в то время как почвы в засушливых регионах обычно имеют нейтральный или щелочной pH. Кислые почвы могут затруднить рост многих культур.Между тем, почвы с засушливым климатом сохраняют питательные вещества, полученные в результате выветривания горных пород — это хорошо, — но могут не иметь растительного покрова из-за засушливых условий. Отсутствие растительного покрова оставляет почву незащищенной от повреждения почвенной эрозией и означает, что в почвах с засушливым климатом часто не хватает мертвого растительного материала (остатков) для обогащения почвы органическими веществами. Почвы как с сухим, так и с влажным климатом имеют свои преимущества, а также проблемы, которые необходимо решать с помощью человеческих знаний для правильного управления ими, чтобы они были защищены как ценные ресурсы.

- Основной материал : почвы образуются в результате постепенного изменения исходного сырья, такого как камни, пепел или речные отложения. Природа этого сырья очень важна. Гранитная порода (магма, затвердевшая под землей) и сланец (старые спрессованные отложения морского дна) создают очень разные почвы. Важным примером материнского материала, влияющего на почвы с последствиями для производства продуктов питания человека, являются почвы из известняка или карбонатов кальция и магния.Эти породы сильно сопротивляются процессу подкисления в результате дождя и выщелачивания, описанного выше. Известняковые почвы сохраняют нейтральный уровень кислотности (или pH) даже после тысяч лет выветривания и, таким образом, могут лучше поддерживать свою продуктивность. Примером такого материнского материального влияния является Великая долина в Пенсильвании, США, где проживают амиши. Эти почвы Пенсильвании считаются одними из самых продуктивных в США даже после сотен лет земледелия. Карманы других известняковых почв во всем мире столь же продуктивны в долгосрочной перспективе.Таким образом, в рамках изучения систем производства продуктов питания в регионе может быть полезно рассмотреть типы горных пород, встречающиеся в этом регионе, которые вы, возможно, захотите рассмотреть для своих регионов замкового камня.

- Возраст почвы : время, в течение которого почва подвергалась климатическим процессам выветривания, и время, в течение которого растительность способна вносить мертвый органический материал, являются важными факторами, влияющими на почву. Очень молодые почвы часто мелкие и содержат мало органических веществ.В дождливом климате молодые (например, 1000 лет) и средневозрастные (например, 100000 лет) почвы могут быть по своей природе очень плодородными, поскольку осадки и выветривание еще не удалили их питательные вещества. Старые почвы обычно глубокие и могут быть плодородными или неплодородными в зависимости от исходного материала и долгосрочных климатических условий. Почвы в ранее покрытых оледенением регионах, таких как север США и Европа, обычно считаются молодыми, потому что ледники недавно (~ 10 000 лет назад) оставили свежие отложения, образованные из измельченных горных пород.

- Уклоны почвы, рельеф и глубина почвы : крутые склоны в горных и холмистых регионах вызывают быструю эрозию почв из-за дождя, если только почвы не покрыты в течение года посевами или лесом. В этих холмистых и горных регионах также могут быть молодые почвы, а сочетание молодых почв и эрозии может сделать почвы довольно тонкими. Между тем, в плоских долинах вероятно скопление эродированной почвы, причем почвы будут глубокими. Наряду с водоудерживающей способностью и содержанием питательных веществ в почве, глубина почвы определяет, сколько «пространства» почвы или объема почвы корни культуры могут исследовать в поисках питательных веществ и воды.Глубина почвы является важным и часто упускаемым из виду фактором, определяющим урожайность почв. Более того, эти крупномасштабные различия «горы и долины» могут быть отражены в пределах одного поля, с небольшими различиями в топографии, создающими различия в дренировании, глубине и других свойствах почвы, которые резко влияют на продуктивность почвы на расстоянии от 10 до 20 метров.

Краткое описание почвообразования: Глобальная карта почв

Эти четыре фактора вместе с растительностью, микробами и животными на участке создают различные типы почв во всем мире.Базовое глобальное картирование этих типов почв приведено ниже на рис. 5.1.2. Мы добавили некоторые таксономические названия почв (для порядков почв , категории, используемые систематиками почв) этим основным типам почв для тех, кто знаком с некоторыми из них. терминологии классификации почв. Мы должны подчеркнуть, что понимание этих порядков не является существенным для вашего понимания производства продуктов питания и продовольственных систем, если вы понимаете, как основные процессы почвообразования, описанные выше, и свойства почв, описанные на следующей странице, влияют на общее урожайность почвы.Вам следует подумать о том, как процессы почвообразования влияют на производство сельскохозяйственных культур в ваших краевых регионах вашего финального проекта, и вы должны быть в состоянии найти ресурсы о том, как формировались почвы в любом месте в Соединенных Штатах и во всем мире.

Рисунок 5.1.2. Упрощенная глобальная карта почв, разделенная на широкие категории.Авторы и права: Стивен Ванек на основе карты почв мира Министерства сельского хозяйства США.

Формация

и Управление влияют на продуктивность почвыДругим важным моментом является то, что процессы почвообразования, описанные выше, в значительной степени определяют только исходное состояние почвы, когда оно переходит в управление человеком как часть взаимосвязанной системы питания человека и естественной пищи.Управление человеческими ресурсами может иметь такое же большое влияние, как почвообразование, на продуктивность, повышая или уничтожая ее. Лучшее управление защищает почву от эрозии, пополняет ее питательные и органические вещества и в некотором смысле положительно продолжает процесс почвообразования. & Мы опишем эти передовые практики как часть системного подхода к управлению почвами в модуле 7. Можно сказать, что неадекватное управление людьми «добывает» почву, только вычитая и никогда не добавляя повторно питательные вещества, и позволяя дождю и ветру уносить ее. слои верхнего слоя почвы.

Следующая страница дополняет это описание почвообразования, фокусируясь на основных свойствах, которые влияют на производство продуктов питания на почвах, таких как кислотность и pH, которые обсуждались выше.

Проверьте свое понимание: природа почвы и почвообразования

Ответьте на следующие вопросы об основных свойствах почвы и факторах почвообразования:

Два основных типа химических материалов в твердой части почвы (то есть не в воздухе и не в воде) — это минералы и __________.

2. Заполните пропуски, используя следующие варианты: Большие поры в почве важны для _______________, а поры среднего размера важны для _____________________. (варианты: сбор воды для растений, дренаж)

ОТВЕТ: первый пробел: дренаж; вторая заготовка: вода для растений

Количество углерода, содержащегося в почвах во всем мире (больше, меньше), чем количество углерода во всех лесах Земли.

Почвы с каким типом горных пород склонны противостоять естественному процессу подкисления, который происходит с почвами во многих климатических условиях?

С точки зрения глобального сравнения и с учетом приведенной выше глобальной карты почв, почва на северо-востоке Соединенных Штатов будет иметь ____________________ (молодой или старый).

ОТВЕТ: Эти почвы относительно молодые. Дополнительное примечание: это особенно верно из-за недавнего (от 100000 до 10000 лет до н.э.) оледенения и воздействия ледников на новые грунтовые породы и ил, которые создали условия для образования этих молодых почв во всех регионах с умеренным климатом.

Что из перечисленного может иметь низкий уровень органического вещества и почему? Почва с сухим климатом или почва с влажным климатом?

ОТВЕТ: почва с сухим климатом, потому что рост растений ограничен и меньше мертвого растительного материала попадает в почву.

2 Что мы знаем об изменении климата и его взаимодействии с людьми и экосистемами | Развитие науки об изменении климата

Климатическая система демонстрирует значительную естественную изменчивостьКлимат Земли естественным образом изменяется в широком диапазоне временных масштабов, от сезонных колебаний (например, особенно влажная весна, жаркое лето или снежная зима) до геологических временных масштабов в миллионы или даже миллиарды лет.Тщательный статистический анализ показал, что очень маловероятно, что естественные колебания климатической системы могли вызвать наблюдаемое глобальное потепление, особенно за последние несколько десятилетий. Однако естественные процессы вызывают существенные сезонные, межгодовые и даже межгодовые колебания, которые накладываются на долгосрочный тренд потепления, а также на существенные региональные различия. Улучшение понимания закономерностей естественной изменчивости и определение того, как они могут измениться с увеличением выбросов парниковых газов и глобальных температур, является важной областью активных исследований (см. Конец этого раздела и главу 6).

На естественные климатические колебания также могут влиять извержения вулканов, изменения излучения Солнца и изменения орбиты Земли вокруг Солнца. Крупные извержения вулканов, такие как извержение горы Пинатубо в 1991 году, могут извергать обильные количества аэрозолей в верхние слои атмосферы. Если извержение достаточно велико, эти аэрозоли могут отражать достаточно солнечного света обратно в космос, чтобы охладить поверхность планеты на несколько десятых градуса в течение нескольких лет.

Солнечная энергия точно измеряется спутниками с 1979 года, и эти измерения не показывают каких-либо общих тенденций в солнечной энергии за этот период.До эры спутников солнечная энергия оценивалась несколькими методами, в том числе методами, основанными на долгосрочных записях количества солнечных пятен, наблюдаемых каждый год, что является косвенным индикатором солнечной активности. Эти косвенные методы предполагают, что в течение первых нескольких десятилетий 20-го века произошло небольшое увеличение солнечной энергии, полученной Землей, что, возможно, способствовало повышению глобальной температуры в этот период (см. Рис. 2.2).

Пожалуй, наиболее ярким примером естественной изменчивости климата является цикл ледникового периода.Подробный анализ океанических отложений, ледяных кернов, геологических форм рельефа и других данных показывает, что, по крайней мере, последние 800000 лет и, вероятно, последние несколько миллионов лет, Земля переживала длительные периоды, когда температуры были намного ниже, чем сегодня, и толстые одеяла. льда покрыла большую часть Северного полушария (включая районы, в настоящее время занимаемые городами Чикаго, Нью-Йорком и Сиэтлом). Эти очень длительные периоды похолодания сменялись более короткими теплыми «межледниковыми» периодами, включая последние 10 000 лет.Благодаря сближению теории, наблюдений и

Почвообразование — обзор

4.14.5 Развитие почв в холодном климате

Почвообразование — одно из самых ярких проявлений эффективности химического выветривания коренных пород и реголита. В холодном климате почвообразование наиболее сильно выражено на реголите, образованном ледниковыми, перигляциальными и коллювиальными процессами. Обычно в почвах Арктики преобладают криогенные процессы с ограниченным химическим выветриванием (Rieger, 1974; Tedrow et al., 1958; Hofl et al., 1998) и альпийских почв с ограниченным развитием профиля или его отсутствием, мерзлыми грунтами, слабым химическим выветриванием и ограниченным органическим веществом (Kubiena, 1953). В последнее время, с ростом интереса к влиянию изменения климата на арктическую и альпийскую среду, возобновился интерес к исследованиям почв с холодным климатом.

Альпийское почвообразование сильно варьируется из-за изменений топографических, климатических, органических и материнских материалов на небольших расстояниях (Retzer, 1965; Burns, 1990; Legros, 1992).Подробные исследования альпийских почв Альп, Скалистых гор, Йотунхеймена и Сканда указывают на относительно быстрое и сильное химическое выветривание при благоприятных условиях. Почвообразование охватывает весь спектр развития от молодых недавно образовавшихся почв, таких как инцептизоли и энтисоли, до более сложных почвенных порядков, таких как сподозоли (подзоли) и моллисоли (рис. 4).

Рис. 4. Профиль почвы Spodosol, Kärkevagge, Шведская Лапландия, демонстрирующий сильное развитие выщелоченного горизонта E и накопление железа на глубине.

Исследования переднего хребта Скалистых гор Колорадо (Биркеланд и др., 1987; Диксон, 1983; Бернс и Тонкин, 1982) выявили сильное развитие почвы в ледниковых и перигляциальных отложениях в течение чрезвычайно коротких геологических периодов времени. Почвы разработаны на месторождениях моложе 12 000 лет назад. С возрастом в почвах постоянно увеличивается количество органического углерода, общего азота, органического связанного фосфора, глины, экстрагируемого железа и алюминия, а также увеличивается емкость катионного обмена (Birkeland et al., 1987). Эти тенденции отражаются в развитии все более сложных почвенных профилей, где самые молодые почвы показывают профили A / Cox, а самые старые почвы демонстрируют горизонты A / Bw (Bt) / Cox.