Черты жития 7 класс – определение жанра и его особенности

определение жанра и его особенности

Древняя письменная литература делится на светскую и церковную. Последняя особое распространение и развитие получила после того, как христианство стало занимать все более прочные позиции среди других мировых религий.

Жанры религиозной литературы

Древняя Русь обретала свою письменность вместе с духовными книгами, которые были привезены из Византии греческими священниками. Да и первая славянская азбука, как вы знаете, была разработана солунскими братьями, Кириллом и Мефодием. Поэтому именно церковные тексты стали тем источником знаний, по которому наши предки постигали книжную премудрость. К жанрам древней религиозной литературы относились псалмы, жития, молитвы и проповеди, церковные легенды, поучение и повесть. Некоторые из них, например повесть, впоследствии трансформировались в жанры светских произведений. Другие же остались строго в церковных рамках. Давайте разберемся, что такое житие. Определение понятия следующее: это произведения, посвященные описанию жизни и деяний святых. Речь не идет только об апостолах, продолживших проповедническую деятельность Христа после его смерти. Героями житийных текстов становились мученики, прославившиеся высоконравственным поведением и пострадавшие за веру.

Характерные признаки жития как жанра

Отсюда следует первый отличительный признак того, что такое житие. Определение включало в себя некоторое уточнение: во-первых, оно составлялось о реальном человеке. Автор произведения должен был придерживаться рамок настоящей биографии, но обращать внимание именно на те факты, которые бы указывали на особую святость, избранность и подвижничество святого. Во-вторых, что такое житие (определение): это рассказ, составленный для прославления святого в назидание всем верующим и неверующим, дабы они вдохновлялись положительным примером.

Обязательной частью повествования были сообщения о чудесной силе, которой Бог наделял самых верных своих служителей. Благодаря Божьей милости, они могли исцелять, поддерживать страждущих, совершать подвиг смирения и подвижничества. Так авторами рисовался образ идеального человека, но, вследствие этого, многие биографические сведения, подробности частной жизни опускались. И, наконец, ещё одна отличительная черта жанра: стиль и язык. Здесь много риторических восклицаний, обращений, слов и выражений с библейской символикой.

Исходя из вышесказанного, что такое житие? Определение можно сформулировать так: это древний жанр письменной литературы (в отличие от устного народного творчества) на религиозную тему, прославляющий деяния христианских святых и мучеников.

Жития преподобных

Житийные произведения долгое время были самыми популярными в древней Руси. Писались они по строгим канонам и, по сути, раскрывали смысл человеческой жизни. Одним из самых ярких образцов жанра является «Житие преподобного Сергия Радонежского», изложенное Епифанием Премудрым. Тут есть все, что должно быть в художественных текстах этого типа: герой происходит из благочестивой семьи праведников, послушных воле Господней. Божий промысел, вера и молитвы поддерживают героя с детства. Он кротко переносит испытания и уповает только на Божью милость. Осознав важность веры, свою сознательную жизнь герой проводит в духовных трудах, не заботясь о материальной стороне бытия. Основу его существования составляют посты, молитвы, укрощение плоти, борьба с нечистым, аскетизм. Жития русских святых подчеркивали, что их персонажи не боялись смерти, исподволь готовились к ней и принимали свой уход с радостью, так как это позволяло их душам встретиться с Богом и ангелами. Заканчивалось произведение, как и начиналось, славословием и восхвалением Господа, Христа и Духа Святого, а также самого праведника – преподобного.

Перечень житийных произведений русской литературы

Перу русских авторов принадлежит около 156 текстов, относящихся к жанру жития. Первые из них связаны с именами князей Бориса и Глеба, предательски убитых своим же братом. Они же стали и первыми русскими христианскими мучениками-страстотерпцами, канонизированными православной церковью и считающимися заступниками государства. Далее были созданы жития князя Владимира, Александра Невского, Дмитрия Донского и многих других видных представителей земли русской. Особое место в этом ряду занимает жизнеописание протопопа Аввакума – непокорного вождя старообрядчества, написанное им самим во время пребывания в Пустозерском остроге (17 век). По сути, это первая автобиография, рождение нового литературного жанра.

fb.ru

определение жанра и его особенности

Древняя письменная литература делится на светскую и церковную. Последняя особое распространение и развитие получила после того, как христианство стало занимать все более прочные позиции среди других мировых религий.

Жанры религиозной литературы

Древняя Русь обретала свою письменность вместе с духовными книгами, которые были привезены из Византии греческими священниками. Да и первая славянская азбука, как вы знаете, была разработана солунскими братьями, Кириллом и Мефодием. Поэтому именно церковные тексты стали тем источником знаний, по которому наши предки постигали книжную премудрость. К жанрам древней религиозной литературы относились псалмы, жития, молитвы и проповеди, церковные легенды, поучение и повесть. Некоторые из них, например повесть, впоследствии трансформировались в жанры светских произведений. Другие же остались строго в церковных рамках. Давайте разберемся, что такое житие. Определение понятия следующее: это произведения, посвященные описанию жизни и деяний святых. Речь не идет только об апостолах, продолживших проповедническую деятельность Христа после его смерти. Героями житийных текстов становились мученики, прославившиеся высоконравственным поведением и пострадавшие за веру.

Характерные признаки жития как жанра

Отсюда следует первый отличительный признак того, что такое житие. Определение включало в себя некоторое уточнение: во-первых, оно составлялось о реальном человеке. Автор произведения должен был придерживаться рамок настоящей биографии, но обращать внимание именно на те факты, которые бы указывали на особую святость, избранность и подвижничество святого. Во-вторых, что такое житие (определение): это рассказ, составленный для прославления святого в назидание всем верующим и неверующим, дабы они вдохновлялись положительным примером.

Обязательной частью повествования были сообщения о чудесной силе, которой Бог наделял самых верных своих служителей. Благодаря Божьей милости, они могли исцелять, поддерживать страждущих, совершать подвиг смирения и подвижничества. Так авторами рисовался образ идеального человека, но, вследствие этого, многие биографические сведения, подробности частной жизни опускались. И, наконец, ещё одна отличительная черта жанра: стиль и язык. Здесь много риторических восклицаний, обращений, слов и выражений с библейской символикой.

Исходя из вышесказанного, что такое житие? Определение можно сформулировать так: это древний жанр письменной литературы (в отличие от устного народного творчества) на религиозную тему, прославляющий деяния христианских святых и мучеников.

Жития преподобных

Житийные произведения долгое время были самыми популярными в древней Руси. Писались они по строгим канонам и, по сути, раскрывали смысл человеческой жизни. Одним из самых ярких образцов жанра является «Житие преподобного Сергия Радонежского», изложенное Епифанием Премудрым. Тут есть все, что должно быть в художественных текстах этого типа: герой происходит из благочестивой семьи праведников, послушных воле Господней. Божий промысел, вера и молитвы поддерживают героя с детства. Он кротко переносит испытания и уповает только на Божью милость. Осознав важность веры, свою сознательную жизнь герой проводит в духовных трудах, не заботясь о материальной стороне бытия. Основу его существования составляют посты, молитвы, укрощение плоти, борьба с нечистым, аскетизм. Жития русских святых подчеркивали, что их персонажи не боялись смерти, исподволь готовились к ней и принимали свой уход с радостью, так как это позволяло их душам встретиться с Богом и ангелами. Заканчивалось произведение, как и начиналось, славословием и восхвалением Господа, Христа и Духа Святого, а также самого праведника — преподобного.

Перечень житийных произведений русской литературы

Перу русских авторов принадлежит около 156 текстов, относящихся к жанру жития. Первые из них связаны с именами князей Бориса и Глеба, предательски убитых своим же братом. Они же стали и первыми русскими христианскими мучениками-страстотерпцами, канонизированными православной церковью и считающимися заступниками государства. Далее были созданы жития князя Владимира, Александра Невского, Дмитрия Донского и многих других видных представителей земли русской. Особое место в этом ряду занимает жизнеописание протопопа Аввакума — непокорного вождя старообрядчества, написанное им самим во время пребывания в Пустозерском остроге (17 век). По сути, это первая автобиография, рождение нового литературного жанра.

nlo-mir.ru

Урок по литературе 7 класс » «Идеальный образ святого в «Житии преподобного Сергия Радонежского»»

Урок литературы по теме «Идеальный образ святого в «Житии преподобного Сергия Радонежского»». 7-й класс

Форма организации занятия: групповая.

Цели:

Повторить жанровые особенности житийной литературы.

Определить особенности образа святого в жанре жития.

Совершенствовать умение анализировать текст с точки зрения образа героя.

Развивать умение строить устное высказывание.

Воспитывать милосердие, доброту, любовь к ближнему, уважение к историческому прошлому России.

На доске:

Епифаний Премудрый

Троице-Сергиева Лавра

Куликовская битва 8 сентября 1380 г.

Князь Дмитрий Донской

Словарь

Святой – 1.В религии: обладающий божественной благодатью. 2.В христианстве: человек, посвятивший свою жизнь церкви и религии, а после смерти признанный образцом праведной жизни и носителем чудодейственной силы.

Идеал – совершенное воплощение чего-либо.

Предлагается план работы:

Вступление. Слово учителя.

Работа учащихся в группах с текстом произведения.

Выступление групп.

Образ святого Сергия в живописи.

Эпиграф Святой Сергий глубочайше русский, глубочайше православный.

Б.Зайцев

Вступительное слово учителя (звучит колокольный звон).

В жизни каждого человека, государства есть вечные понятия: святой, святыня, священный. Какие ассоциации возникают у вас, когда вы слышите эти слова?

Обращение к теме урока. Поиск ключевых слов в теме урока: “святой”, “идеальный”, “образ”, обращение к их значению. Сегодня на уроке мы обратимся к жизнеописанию святого Сергия Радонежского. Постановка целей. Запись эпиграфа.

Повторение изученных ранее понятий. Учащимся предлагаются следующие вопросы:

Что такое житие? Кто является его героями? Что представляет собой жизненный путь святого?

Житие – жанр древнерусской литературы – повествует о жизни человека, который достиг христианского идеала – святости.

Задача жития – дать образцы праведной христианской жизни.

Героями жития могли быть самые разны люди: князья, горожане, крестьяне и др.

Жизненный путь святого: рождение от благочестивых родителей, в детстве трудности в учении, в отрочестве – дар благодати, период испытаний, известность, прижизненные чудеса исцеления людей, ежечасный молитвенный подвиг, дар предвидения в награду.

Групповая работа учащихся с текстом жития.

Задача: проанализировать предложенные отрывки, выявить характерные черты героя, подготовить устное выступление.

Результатом работы в группах должно стать составление схемы-кластера “Черты характера преподобного Сергия Радонежского”.

1 группа

Задание:

1.Какой путь выбирает для себя отрок Варфоломей после кончины родителей? Как можно объяснить его выбор?

2.Прочитайте отрывок “Родители его переселились…”. Подумайте, какая черта характера героя проявилась в его отношении к наследству

( материальным благам)?

3.Что, по-вашему, помогло монаху Сергию в преодолении трудностей? Дайте толкование слова “великодушие”, пользуясь толковым словарем.

2 группа

Задание:

1.Прочитайте отрывок: “Братья же, страдая от голода. Начали роптать…”. Определите его тему.

2.Какой жизненный урок преподал монахам Сергий в трудный час?

3.Какя черта характера святого проявилась в его поступке.

3 группа

Задание:

1.Что такое чудо? Каким образом это понятие соотносится с жизнью святого Сергия?

2.Подготовьте выразительное чтение отрывка: “Творил же преподобный наш Сергий и иные различные чудеса…”.

3.Какя черта характера героя проявилась здесь особенно ярко? Объясните.

4 группа

Задание:

1.Как по-новому раскрывается образ святого в отрывке: “Некий же поселянин, земледелец из дальней стороны…”.

2.Какой урок преподал Сергей поселянину? Выявите ту черту характера преподобного, которая проявилась в этом поступке.

3.Что такое смирение? Пользуясь словарем, объясните значение этого слова.

5 группа:

Задание:

1.Прочитайте отрывок: “В тот год попущением Божием за грехи наши…”.

2.Какая страница истории нашей Родины нашла в нем свое отражение? Какую роль сыграл в победе русских воинов святой Сергий? Объясните выражение “молитвою вооружил”?

3.Какую черту характера святого вы можете выделить?

Обращение к историческому прошлому России.

Сергий Радонежский обладал даром предвидения. У него, известного на всей Руси своей святостью, решил испросить благословения Дмитрий Иванович, князь Московский, прежде чем идти на битву с Мамаем. Старец благословил великого князя Дмитрия, молитвою вооружил и о победе пророчествовал: “Иди против варваров, великое отвергши сомнение, и Бог поможет тебе.”. Вместе с Дмитрием старец послал на правый бой двух монахов – Пересвета и Ослаблю. На Куликовом поле 8 сентября 1380 года сошлись рано поутру русская рать и ордынское войско. “Великий князь, на помощь Божию и на молитвы святого надеясь, вступив в битву с татарами, победил их”. Преподобный Сергий, обладая прозорливостью, видел битву издали и, стоя на молитве с братией, возвестил о победе русских воинов.

Выступление групп. Составление схемы-кластера.

В результате анализа предложенных отрывков текста “Жития” учащиеся выделяют следующие черты характера Сергия: великодушие, доброта, бескорыстие, трудолюбие, долготерпение, милосердие, смирение, патриотизм, духовность, нравственная чистот

Святой Сергий предстает как воплощение черт идеальных, образцовых. Его жизнь – образец праведного пути. Герой жития идеален. Житие, как икона. Показывает образец святости, не лицо человека, а лик. И лик этот чист и прекрасен. По словам писателя Б.Зайцева, “Сергий как раз пример, любимейший самим народом, — ясности, света прозрачного и ровного”.

Обращение учащихся к эпиграфу, предваряющему урок, объяснение его смысла.

Русский – относящийся к русскому народу, его языку, национальному характеру, культуре. Православный – последователь православия.

Святой Сергий является носителем лучших черт русского характера.

Образ преподобного Сергия Радонежского в живописи.

Образ святого Сергия нашел свое яркое отражение не только в литературе. Это образ привлекал многих талантливых художников.

Сергий Радонежский особое место занимал в творчестве русского художника М.В.Нестерова. Святой был особо почитаем в семье Нестеровых. Сам художник считал, что Сергий спас его от смерти в младенчестве. Самая известная картина Нестерова с образом преподобного – “Видение отроку Варфоломею” — была написана в 1890 году. М.Нестеров предвидел, что этому полотну уготована долгая жизнь. “Жить буду не я, — говорил живописец. – Жить будет отрок Варфоломей”. Во время работы над будущей картиной М.Нестеров живет в окрестностях Троице-Сергиевой Лавры, посещает места, связанные с жизнью Сергия. Впервые картина была выставлена на передвижной выставке и, по словам очевидцев, “действовала ошеломляюще”. Это был настоящий триумф.

Н.К.Рерих также обращался в своем творчестве к образу святого Сергия, которому отводил особую роль спасителя, заступника России. Во всех трагических поворотах ее истории. Среди полотен, посвященных великим учителям человечества – Будде, Магомету, Христу, — есть картина с образом Сергия Радонежского. Опираясь на традиции древнерусской иконы, вдали от Родины, Рерих пишет картину “Святой Сергий”. По словам, Е.И.Рерих, жены художника, святой явился Николаю Рериху в видении незадолго до кончины.

Обобщение, подведение итогов работы на уроке.

Святой Сергий Радонежский – удивительная, яркая личность. Его жизненный путь – образец святости и веры. Он жил не напоказ, а так, как подсказывало ему сердце, вера в Бога. “Его спокойная, чистая и святая жизнь наполнила собой почти столетие. Входя в него скромным мальчиком Варфоломеем. Он ушел одной из величайших слав России. Подвиг его человечен”.( Б.Зайцев).

Проводится рефлексия.

Домашнее задание: написать сочинение-размышление на тему “Притягательная сила личности святого Сергия Радонежского”.

infourok.ru

Характерные черты жития как жанра литературы (На примере «Жития преподобного и богоносного отца нашего, игумена Сергия чудотворца» Епифания Премудрого)

1. История жанра жития.

2. Наиболее известные составители житий русских святых.

3. Обязательные характеристики канонического жития.

4. Конкретное воплощение канонов в житии Сергия Радонежского.

А они пошли и проповедовали везде, при Господнем

содействии и подкреплении слова последующими

знамениями. Аминь.

Марк. 15: 20

Христианская церковь со времени своего основания бережно собирала сведения о жизни и деяниях своих верных последователей как ради их прославления, так и в назидание потомкам. Житийная литература возникла практически одновременно с евангелиями и сказаниями об апостолах. В первых житиях рассказывалось о мучениках, принявших смерть от рук язычников за веру во Христа.

Существует и другая разновидность житий — это повествования о жизни преподобных, чудотворцев и других праведников, канонизированных церковью.

Образцом для составителей древнерусских житий своих собственных святых являлись греческие жития, например, таких авторов, как Симеон Метафраст. Основной задачей жития является прославление, похвала святому; однако цель этого прославления — назидание верующих. Для житий характерен особый язык, риторические рассуждения и высказывания общего характера. Необходимый атрибут жития — это рассказ о чудесах святого; чаще всего эти чудеса можно разделить на условные группы: чудеса до рождения, прижизненные чудеса, среди которых обязательно присутствуют чудесные исцеления, и чудеса посмертные. Зачастую составители житий опускали подробности, касающиеся индивидуальных черт святого.

Из наиболее известных составителей житий русских святых следует назвать преп. Нестора, написавшего жития свв.

Бориса и Глеба, и Феодосия Печерского (XII век). Из составителей житий XV века следует назвать митрополита Киприана, написавшего житие митрополита Петра и еще несколько житий русских святых, включенных в «Степенную книгу». Другим известным составителем житий был Пахомий Логофет. Им составлено житие и служба св. Сергию, преп. Никону, житие св. Кирилла Белозерского, слово о перенесении мощей св. Петра и служба ему и многие другие канонические произведения. Пахомий пользовался большим авторитетом у современников и потомства и стал образцом для многих других составителей житий. Еще одним знаменитым составителем житий является Епифаний Премудрый, написавший жития св. Стефана Пермского и Сергия Радонежского.

Каковы же обязательные элементы канонического жития святого? Их легко выявить на примере конкретного жития, например, жития Сергия Радонежского.

Во-первых, это обязательное славословие в честь Бога, которым начинается житие: «Слава Богу за все и за всяческие дела, за которые всегда прославляется великое и трисвятое имя, Которое и вечно прославляемо!» К прославлению Творца присоединяется и благодарность за то, что Он даровал такого праведника: «Ныне же мы должны особенно благодарить Бога за то, что даровал Он нам такого старца святого, — говорю о господине Преподобном Сергии, — в земле нашей Русской, в стране нашей полунощной, в дни наши, в последние времена и годы».

Далее идет похвала самому святому: «…добродетельный старец Сергий, Чудесный страстотерпец, без лени всегда в подвигах добрых пребывал и никогда не ленился…»; «…отец наш Сергий ради того все прелести мира здешнего презрел и к ней стремился, и ее прилежно искал, землю спокойную и безмолвную, землю тихую и безмятежную, землю прекрасную и всяким исполненную утешением…».

Автор житий всегда говорил о том, что он не достоин взяться за столь великое дело — жизнеописание праведника: «Но сомневаюсь, боюсь приступить к написанию повести, не смею и недоумеваю, как начать писать, ведь свыше сил моих это, ведь я немощен, и груб, и неразумен».

Далее следует рассказ о чудесном рождении святого. Родители святых обычно и сами отличаются большой праведностью: «Не допустил Бог, чтобы такой младенец, который должен воссиять, родился от неправедных родителей».

В житии обязательно описывают чудеса святого. Существует множество видов таких чудес. Как правило, чудеса начинаются с самого рождения святого или даже прежде, как мы и видим это на примере Сергия: находясь в утробе матери, пришедшей в храм, он трижды прокричал; родившись, он постился по средам и пятницам. Даже грамоте он обучился чудесным образом. Здесь проявляется еще одна черта житий — святой обязательно наделен большим смирением, и это проявляется во всех его поступках. Сергий не противится воле своих родителей, просивших его отложить пострижение в монахи, он спрашивает совета у брата, как у старшего, отказывается быть игуменом в основанном им монастыре, почитая себя недостойным. Различны чудеса, совершенные святым и произошедшие с ним. Рассказ об искушении святого и победа над злыми духами — одно из таких чудес. Но бесы являются святым, как правило, в начале духовного подвига; на более высокой ступени духовного роста праведника посещают видения ангелов и святых. Св. Сергию является Богородица с апостолами Петром и Иоанном и обещает, что вовеки не оставит его обители. Вместе с Сергием служит в алтаре ангел, и божественный огонь входит в причастие, которое вкушает святой.

В житии св. Сергия есть и рассказы о чудесных исцелениях, даже о воскрешении умершего ребенка по его молитве. Святые, как правило, обретали дар видеть человеческие слабости и старались направить человека на правильный путь. Подобные же способности появились и у св. Сергия. Также с именем Сергия связаны рассказы об источниках, появившихся по его молитве.

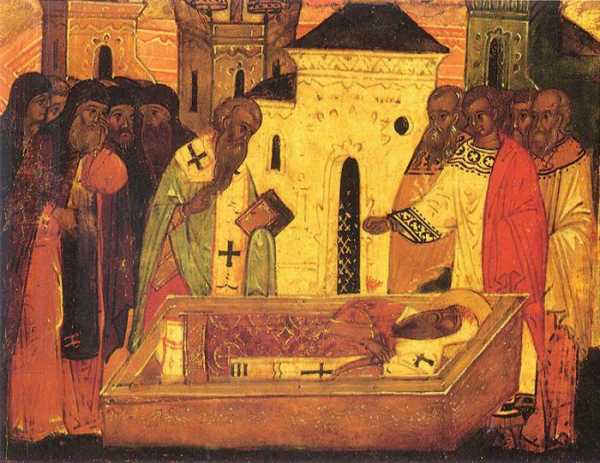

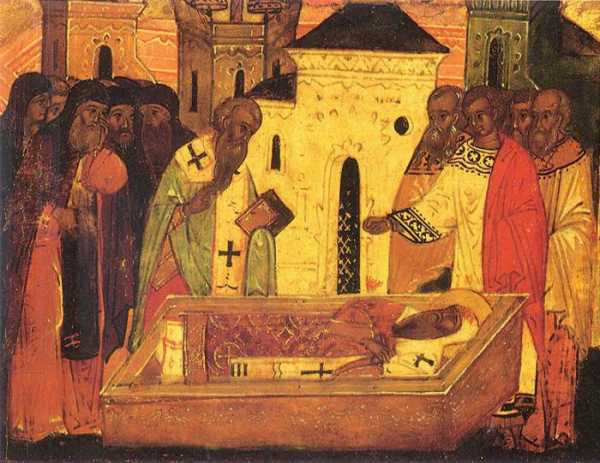

Составители житий старались показать, что христианские добродетели, присущие святому при жизни, не оставляют его и перед смертью. Сергий перед кончиной думает о будущем братии, наставляет монахов, как им следует жить: «И беседу повел подобающую, и полезным вещам учил, неуклонно в православии оставаться веля, и завещал единомыслие друг с другом хранить, иметь чистоту душевную и телесную и любовь нелицемерную…». После смерти тело святого остается нетленным: «Распространилось тогда благоухание великое и неизреченное от тела святого… Лицо же святого было светлым, как снег, а не как обычно у мертвых, но как у живого человека или ангела Божьего, показывая этим душевную его чистоту и от Бога воздаяние за труды его».

Заканчивается житие тоже прославлением Бога: «…хорошо с Богом начать дело, и с Богом кончить его, и с Божьими рабами беседовать, и о Божьем угоднике повесть писать».

sochineny.ru

Жанр жития в современной литературе

Разделы: Литература

“Нравственность едина во все века и для всех людей. Читая об устаревшем в деталях, мы можем найти многое для себя”. [2]. Эти слова академика Д.С.Лихачева заставляют задуматься о том, чем может одарить современного читателя духовная литература, что мы можем открыть в ней для себя.

Духовная литература – особый пласт русской культуры и, в частности, словесности.

Само определение – “духовная” – указывает на ее назначение: созидать в человеке дух (то, что побуждает к действиям, к деятельности), воспитывать нравственно, показывать идеал. Древнерусская литература в качестве идеала выдвигала Иисуса Христа. Его примеру следуют и герои житийного жанра.

Житие – один из самых устойчивых и традиционных жанров русской литературы. Первые переводы житийных произведений были доставлены из Византии и появились на Руси вместе с Библией и другими христианскими книгами в конце X – начале XI века. В том же XI веке жанр жития утвердился и в литературе Киевской Руси.

Именно тогда были созданы оригинальные житийные произведения, герои которых рождены на русской земле и составили ее гордость перед другими странами, исповедующими христианство. Это князья-братья Борис и Глеб, ценою своей жизни не нарушившие заповеди “не убий” и не поднявшие оружия против брата Святополка; преподобный Феодосий Печерский, церковный деятель и автор поучений; князья – подвижники христианства Ольга, Владимир, Александр Невский.

Композиция правильного жития должна быть трехчленной: вступление, рассказ о жизни и деяниях святого от рождения до смерти, похвала; довольно часто к житию присоединялось и описание чудес.

Высокая тема – рассказ о жизни человека, служащего людям и Богу, – определяет образ автора в житии и стиль повествования. Эмоциональность автора, его взволнованность окрашивают все повествование в лирические тона и создают особое, торжественно-возвышенное настроение. Стиль повествования – высокий, торжественный, насыщенный цитатами из Священного Писания.

Итак, канонические черты жития:

– это биография святого;

– составлялось после смерти праведника;

– повествование ведется от третьего лица;

– композиция строится по строгой схеме;

– способ изображения героя – идеализация;

– внутренний мир героя не изображается в развитии, он избранник с момента рождения;

– пространство и время условны;

– в изображении святого по возможности устранялись все индивидуальные черты характера, частности, случайности;

– тон повествования торжественный, серьезный;

– язык жития книжный, с обилием церковнославянизмов;

– сюжет составляет духовный подвиг святого.

Таким образом, в строгой, продуманной до деталей, отшлифованной веками житийной форме нашли выражение духовные идеалы Древней Руси.

Перед создателями жизнеописаний не ставилась задача показать индивидуальный характер святого. Он был носителем христианских добродетелей, и только. Но когда создавались жития русских святых, их образы были еще живы в памяти потомков, и авторы часто отступали от этой схемы, наделяя героя яркими индивидуальными человеческими чертами, тем самым “очеловечивая” образ святого, приближая его к читателю. По мере своего развития древнерусская литература все чаще и все больше выходила за церковные рамки, сохраняя при этом свой высокий духовный настрой, нравственную высоту и поучительность. Так произошло и с жанром жития.

До нас дошли три оригинальных жития, составленных по этим канонам: два жития князей Бориса и Глеба и Житие Феодосия Печерского.

Уже в наше время канонизированы, признаны святыми Андрей Рублев, Амвросий Оптинский, Ксения Петербуржская, написаны их жития. В последнее время опубликованы жития старцев: протоиерея Николая (Гурьянова), архимандрита Иоанна (Крестьянкина), архимандрита Кирилла (Павлова).

В 2004 году издательство Ново-Тихвинского женского монастыря города Екатеринбурга выпустило книгу “Житие и чудеса святого праведного Симеона Верхотурского, чудотворца”. Это житие построено по законам жанра, можно обнаружить в нем традиционные канонические черты.

Прежде всего это биография святого Симеона, составленная после смерти праведника (как и положено в соответствии с законами жанра). Но если раньше пространство и время изображались в житиях условно, то в этом произведении они реальны и конкретны. Правда, год рождения Симеона точно не указан, но предположительно он родился около 1607 года. Родился он и жил вначале в европейской части России. Родители его принадлежали к дворянскому сословию. К сожалению, ни их имена, ни род занятий неизвестны. “Вероятно, родители угодника Божия были людьми богобоязненными и имели великое усердие к воспитанию в сыне добронравия и истинной веры. Об этом свидетельствует вся последующая жизнь праведника”. [1].

Как и в традиционных житиях, способ изображения героя – идеализация: “С раннего возраста Симеон почувствовал отвращение к земным благам и неизбежным житейским волнениям. С юной поры он стремился к богомыслию и душеспасительным трудам, но окружающая среда была помехой в этом добром деле. Желая найти уединение для более удобного исполнения к подвигам благочестия, а также избегая чуждых его душе соблазнов и смут, праведный Симеон решил покинуть родину, богатство, знатность и удалиться в места более уединенные”. [1]. Выбор его пал на Сибирь, незадолго до того присоединенную к России и еще мало известную русским людям.

Рассказывая о дальнейшей жизни Симеона, авторы жития называют конкретные места, даты. Святой Симеон поселился в селе Меркушино, находившемся на берегу реки Туры, в пятидесяти верстах от города-крепости Верхотурье. Верхотурье было основано в 1598 году, незадолго до прибытия в Сибирь праведного Симеона. А село Меркушино было основано в начале XVII века.

В описании села Меркушино можно увидеть некоторые признаки традиционного житийного жанра: использование эпитетов, метафор делает повествование более выразительным, ярким, придает живость языку. “Село Меркушино отличалось величественно прекрасным местоположением. Здесь соединились причудливые изгибы Туры, заливные луга, холмы, ширь долин и глухие леса, кажущиеся преградой на пути всякой суеты. И самое удивительное, что все это можно было охватить одним взглядом”. [1].

В целом, язык произведения книжный, повествование ведется от третьего лица, отличается неторопливостью изложения, спокойной интонацией – именно так, как это было и в других житиях. Встречаются здесь и устаревшие слова: верста, чернь, идольские капища, персть и др. Но в языке жития почти нет церковнославянизмов, он прост и понятен читателю XXI века.

Новый подход авторов жития о Симеоне проявился и в том, что, повествуя о жизни праведника, они рассказывают и об исторической эпохе XVI века, и о нравах людей, и об их быте. Вот, например, описание быта крестьян села Меркушино: “Избы тогда большей частью состояли из одной комнаты, где жила вся семья. Обедали все за одним большим столом под иконами в красном углу, ели из общей миски, чаще всего щи и кашу, черпали их по очереди, начиная со старшего в семье. Ночью все укладывались спать на лавки у стен, а кому места не хватало, тот ложился и на полу”. [1]. Конечно, для человека из дворянского сословия подобное существование было бы трудно переносимым бременем. Но праведный Симеон, невзирая на свое благородное происхождение и, следовательно, на требовательность вкусов и привычек, не гнушался жизнью в крестьянских домах.

Рассказывая о жизни Симеона в Меркушино, агиографы повествуют о его занятиях, молитвах. Живя в Меркушино, Симеон не имел постоянного жилища, а переходил из дома в дом. Этому способствовало занятие, которым праведник поддерживал свое существование. Этим занятием было портняжничество. Из всех видов одежды Симеон шил в основном “шубы с нашивками”, а трудясь над чужими одеждами, “помышлял об одеянии души своей, об одежде бесстрастия и целомудрия”. [1]. С особенной любовью он занимался работой на бедных людей, с которых обычно отказывался брать плату за свои труды. Он считал вполне достаточным для себя вознаграждением кров и пищу, которыми пользовался у хозяев во время работы.

Другим любимым занятием Симеона была ловля рыбы. Для этого он с удочкой в руках уходил в уединенное место. Там, сидя под развесистой елью на берегу Туры, “размышлял о величии Творца”.

По традиции внутренний мир человека не изображается в развитии, герой идеален, так как является избранником с момента рождения. Эти идеальные черты авторы постоянно подчеркивают. Чтобы избежать платы за свой труд, праведный Симеон, немного не закончив шитье, нередко рано утром без ведома хозяев уходил из дома и селился в новом месте. За это часто он подвергался оскорблениям и даже побоям, но праведник, не имея высокого мнения о себе, переносил их терпеливо, как вполне заслуженные.

В ловле рыбы он проявлял умеренность: ловил рыбу только для дневного пропитания.

В древних житиях при изображении святого устранялись все индивидуальные черты характера, частности. Об образе Симеона нельзя так сказать. Перед нами все же не абстрактный идеал, а земной страдалец, живой человек. Мы можем представить себе его личность, характер: “Смиренный, тихий облик угодника Божия, его кроткое, почтительное обращение со всеми, простое и мудрое слово производили удивительное впечатление, без сомнения, смягчавшее ожесточение многих сердец”. [1].

Композиция жития соответствует требованиям жанра. Заканчивая описание жизненного пути Симеона, авторы подводят итог. Повествование о смерти героя отличается спокойной интонацией, неторопливостью изложения (как было и в древних житиях): “Страдая болезнью живота, вероятно, от строгого воздержания, праведный Симеон отошел ко Господу еще в довольно молодых летах. Это произошло между 1642 и 1650 годами. Жители села Меркушино, питавшие глубокое уважение к праведнику, с честью похоронили его у недавно построенной приходской Михаило-Архангельской церкви”. [1]. Авторы жития утверждают, что, в отличие от большинства святых старцев, Симеон умер молодым: “Подвиг Меркушинского угодника Божия, при его жизни многими не замеченный, а некоторыми даже осмеянный, был явлением исключительным. Усердным исполнением евангельских заповедей святой Симеон очистился от страстей, вернул своей душе богоподобие за сравнительно короткую жизнь – он отошел в Царствие Небесное в возрасте 35 – 40 лет, хотя многие великие угодники Божии достигали подобного очищения сердца только на склоне своей жизни”. Подводя итог его жизни, авторы снова подчеркивают идеальность героя: “это был дивный угодник Божий”. [1].

Затем, в соответствии с композицией жанра, описаны посмертные чудеса. После смерти тело Симеона оказалось нетленным: в 1692 году гроб с телом Симеона вдруг начал “восходить из земли и явился поверх могилы. Сквозь щели его крышки можно было рассмотреть нетленные останки. Вскоре от мощей угодника обильно потекли струи чудодейственной силы” [1].

Далее описаны случаи исцелений. Например, у Нерчинского воеводы Антония Савелова был болен слуга Григорий (с трудом передвигался). Воевода, отправляясь к месту службы в Нерчинск, взял с собой и слугу, который попросил позволения по пути заехать в Меркушино к гробу праведника. После панихиды Григорий, взяв с гроба немного земли, обтер ею руки и ноги, а затем встал на ноги и начал ходить.

Другой пример: у сибирского воеводы Андрея Федоровича Нарышкина был слуга Илья Головачев, у которого болели глаза, так что он не мог даже переносить света. Ему тоже помогла земля с могилы Симеона Праведного.

Таких примеров в книге приводится много. Эти исторические детали авторы взяли из рукописи митрополита Тобольского и Сибирского Игнатия – “Повести известной и свидетельствованной о проявлении честных мощей и отчасти сказание о чудесах святого и праведного Симеона, нового сибирского чудотворца”. Именно владыка Игнатий возглавлял освидетельствование мощей Симеона в 1695 году.

В житии описана и дальнейшая судьба мощей Симеона. В 1704 году они были перенесены из села Меркушино в Верхотурский Свято-Николаевский монастырь. Интересный факт о чудесах во время этого шествия приводится в житии. Перенесение состоялось 12 сентября 1704 года. Торжественная процессия направилась из Меркушино в Верхотурье. Вслед за мощами полз на коленях юродивый калека Косьма. Когда он уставал, то обращался с молитвой к праведнику как к живому: “Брате Симеоне, давай отдохнем”. И процессия сразу останавливалась, поскольку раку невозможно было в течение некоторого времени сдвинуть с места. На пути следования крестного хода в память об этих чудесных остановках впоследствии было воздвигнуто несколько часовен, которые существуют и поныне.

Подробный рассказ о мытарствах мощей Симеона после Октябрьской революции, о переносе их в краеведческий музей Н.Тагила, затем в Екатеринбург, о судьбе людей, причастных к этим событиям, – все это составляет вторую часть жития Симеона. Кроме того, в книгу включены приложения, содержащие описание случаев помощи и явлений Симеона Верхотурского страждущим. Эти свидетельства с благодарностью оставлены людьми, жившими не только в давние времена, но и в наше, казалось бы, далекое от чудес время.

Такое построение книги, конечно, не соответствует традициям жанра. Однако в целом в житии Симеона (особенно в первой его части) канонические черты жития, несомненно, просматриваются, хотя и наблюдаются элементы новаторства.

Можно верить или не верить чудесам, описанным в житиях. Но рассказы о жизни праведников, об их служении людям в наше время не только нужны, но и интересны.

Авторы житий ставили перед собой задачу не только описать земную жизнь канонизированного церковью святого, но и создать образ идеального человека в поучение всем людям.

В наше время чтение таких поучительных произведений очень важно. “Для людей нашего века, далеких от идеального служения миру и людям, редко заглядывающих в самих себя, больше думающих о настоящем, чем о вечном, герои житийных произведений кажутся странными. Но, перелистывая страницы русских житий, читатели постепенно открывают для себя самые светлые, самые сокровенные идеалы”. [3].

Список использованной литературы.

- Житие и чудеса святого праведного Симеона Верхотурского, чудотворца. – Издательство МПРО женский монастырь Ново-Тихвинский Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви, 2004.

- Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси. – М., 1970.

- Охотникова В.И. Древнерусская литература. – М.: Просвещение, 2002.

10.02.2012

xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai

Характерные черты жития как жанра литературы (На примере «Жития преподобного и богоносного отца нашего, игумена Сергия чудотворца» Епифания Премудрого)

Характерные черты жития как жанра литературы (На примере «Жития преподобного и богоносного отца нашего, игумена Сергия чудотворца» Епифания Премудрого)

Характерные черты жития как жанра литературы (На примере «Жития преподобного и богоносного отца нашего, игумена Сергия чудотворца» Епифания Премудрого)

1. История жанра жития. 2. Наиболее известные составители житий русских святых. 3. Обязательные характеристики канонического жития. 4. Конкретное воплощение канонов в житии Сергия Радонежского. А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь.

Марк. 15: 20

Христианская церковь со времени своего основания бережно собирала сведения о жизни и деяниях своих верных последователей как ради их прославления, так и в назидание потомкам. Житийная литература возникла практически одновременно с евангелиями и сказаниями об апостолах. В первых житиях рассказывалось о мучениках, принявших смерть от рук язычников за веру во Христа.

Существует и другая разновидность житий — это повествования о жизни преподобных, чудотворцев и других праведников, канонизированных церковью.

Образцом для составителей древнерусских житий своих собственных святых являлись греческие жития, например, таких авторов, как Симеон Метафраст. Основной задачей жития является прославление, похвала святому; однако цель этого прославления — назидание верующих. Для житий характерен особый язык, риторические рассуждения и высказывания общего характера. Необходимый атрибут жития — это рассказ о чудесах святого; чаще всего эти чудеса можно разделить на условные группы: чудеса до рождения, прижизненные чудеса, среди которых обязательно присутствуют чудесные исцеления, и чудеса посмертные. Зачастую составители житий опускали подробности, касающиеся индивидуальных черт святого.

Из наиболее известных составителей житий русских святых следует назвать преп. Нестора, написавшего жития свв.

Бориса и Глеба, и Феодосия Печерского (XII век). Из составителей житий XV века следует назвать митрополита Киприана, написавшего житие митрополита Петра и еще несколько житий русских святых, включенных в «Степенную книгу». Другим известным составителем житий был Пахомий Логофет. Им составлено житие и служба св. Сергию, преп. Никону, житие св. Кирилла Белозерского, слово о перенесении мощей св. Петра и служба ему и многие другие канонические произведения. Пахомий пользовался большим авторитетом у современников и потомства и стал образцом для многих других составителей житий. Еще одним знаменитым составителем житий является Епифаний Премудрый, написавший жития св. Стефана Пермского и Сергия Радонежского.

Каковы же обязательные элементы канонического жития святого? Их легко выявить на примере конкретного жития, например, жития Сергия Радонежского.

Во-первых, это обязательное славословие в честь Бога, которым начинается житие: «Слава Богу за все и за всяческие дела, за которые всегда прославляется великое и трисвятое имя, Которое и вечно прославляемо!» К прославлению Творца присоединяется и благодарность за то, что Он даровал такого праведника: «Ныне же мы должны особенно благодарить Бога за то, что даровал Он нам такого старца святого, — говорю о господине Преподобном Сергии, — в земле нашей Русской, в стране нашей полунощной, в дни наши, в последние времена и годы».

Далее идет похвала самому святому: «…добродетельный старец Сергий, Чудесный страстотерпец, без лени всегда в подвигах добрых пребывал и никогда не ленился…»; «…отец наш Сергий ради того все прелести мира здешнего презрел и к ней стремился, и ее прилежно искал, землю спокойную и безмолвную, землю тихую и безмятежную, землю прекрасную и всяким исполненную утешением…».

Автор житий всегда говорил о том, что он не достоин взяться за столь великое дело — жизнеописание праведника: «Но сомневаюсь, боюсь приступить к написанию повести, не смею и недоумеваю, как начать писать, ведь свыше сил моих это, ведь я немощен, и груб, и неразумен».

Далее следует рассказ о чудесном рождении святого. Родители святых обычно и сами отличаются большой праведностью: «Не допустил Бог, чтобы такой младенец, который должен воссиять, родился от неправедных родителей».

В житии обязательно описывают чудеса святого. Существует множество видов таких чудес. Как правило, чудеса начинаются с самого рождения святого или даже прежде, как мы и видим это на примере Сергия: находясь в утробе матери, пришедшей в храм, он трижды прокричал; родившись, он постился по средам и пятницам. Даже грамоте он обучился чудесным образом. Здесь проявляется еще одна черта житий — святой обязательно наделен большим смирением, и это проявляется во всех его поступках. Сергий не противится воле своих родителей, просивших его отложить пострижение в монахи, он спрашивает совета у брата, как у старшего, отказывается быть игуменом в основанном им монастыре, почитая себя недостойным. Различны чудеса, совершенные святым и произошедшие с ним. Рассказ об искушении святого и победа над злыми духами — одно из таких чудес. Но бесы являются святым, как правило, в начале духовного подвига; на более высокой ступени духовного роста праведника посещают видения ангелов и святых. Св. Сергию является Богородица с апостолами Петром и Иоанном и обещает, что вовеки не оставит его обители. Вместе с Сергием служит в алтаре ангел, и божественный огонь входит в причастие, которое вкушает святой.

В житии св. Сергия есть и рассказы о чудесных исцелениях, даже о воскрешении умершего ребенка по его молитве. Святые, как правило, обретали дар видеть человеческие слабости и старались направить человека на правильный путь. Подобные же способности появились и у св. Сергия. Также с именем Сергия связаны рассказы об источниках, появившихся по его молитве.

Составители житий старались показать, что христианские добродетели, присущие святому при жизни, не оставляют его и перед смертью. Сергий перед кончиной думает о будущем братии, наставляет монахов, как им следует жить: «И беседу повел подобающую, и полезным вещам учил, неуклонно в православии оставаться веля, и завещал единомыслие друг с другом хранить, иметь чистоту душевную и телесную и любовь нелицемерную…». После смерти тело святого остается нетленным: «Распространилось тогда благоухание великое и неизреченное от тела святого… Лицо же святого было светлым, как снег, а не как обычно у мертвых, но как у живого человека или ангела Божьего, показывая этим душевную его чистоту и от Бога воздаяние за труды его».

Заканчивается житие тоже прославлением Бога: «…хорошо с Богом начать дело, и с Богом кончить его, и с Божьими рабами беседовать, и о Божьем угоднике повесть писать».

www.testsoch.com

План-конспект урока литературы (7 класс) на тему: Конспект урока литературы в 7 классе по теме «Житие Сергия Радонежского»

Конспект

урока литературы в 7 классе

по теме «Житие Сергия Радонежского».

Учитель Трофимова Любовь Николаевна

Цели:

— углубление знаний учащихся о жанре жития;

— развитие навыков анализа текста;

— развитие навыков выразительного чтения и пересказа;

— закрепление навыков раскрытия образа святого;

— расширение кругозора учащихся;

— приобщение их к исконно русской культуре.

Задачи:

— научить определять особенности жанра жития;

— привить навыки анализа литературного произведения, образа.

Оборудование.

Мультимедийная установка, интерактивная доска, презентация (прилагается).

На интерактивной доске представлен план жития, составленный на прошлом уроке, записаны слова с толкованием их значения: композиция, житие (жизнь), преставление (смерть), отрок (подросток), инок(монах), искушение(испытание), игумен(старший).

Сергий Радонежский 1314 – 1392; 8 октября – день памяти святого;

20 сентября – день памяти преподобных Александра Пересвета и Андрея Осляби.

Постановка целей урока. (Слайд № 1.)

— Сегодня на уроке мы совершим с вами путешествие во времени и отправимся в далёкий 14 век, чтобы познакомиться с человеком, который за свою праведную жизнь был возведён в святые Земли Русской. Имя его – Сергий Радонежский. Мы познакомимся с его жизнью, которая на церковном языке называется житием, деяниями, чудесами. Целью нашего путешествия во времени будет разрешение вопроса: «Почему Сергий Радонежский был причислен к лику святых?»

О Сергии Радонежском мы узнали из жития, написанного его учеником Епифанием Премудрым.

— А что это за жанр литературы – житие? (Жанр литературы, который художественно рассказывает биографию исторического лица, причисленного церковью к лику святых.)

— Какое житие мы изучали в прошлом году? («Житие Бориса и Глеба».)

— На прошлом уроке мы работали с планом «Жития Сергия Радонежского» (он представлен на интерактивной доске в течение всего урока) и познакомились с основными правилами (канонами), по которым строится этот жанр древнерусской литературы. Расскажите о них. (Рассказ о благочестивых родителях, о детстве героя, его вере в Бога, чудесах при жизни и после смерти, преставлении святого.)

— Итак, наш путь мы начнём с рассказа о детстве святого. Расскажите.

Подробный пересказ отрывка. (Стр. 155-156).

Работа с картиной М. Нестерова «Видение отроку Варфоломею» Слайд № 2.

— Посмотрите, ребята, на картину М. Нестерова «Видение отроку Варфоломею». Этот отрок – будущий святой Сергий. Обратите внимание на композицию картины.

— Что такое композиция? (Построение произведения).

— Отрок и старец стоят на возвышении. Они на переднем плане картины, значит, главные герои, а что за ними? (Русская земля).

— Как вы объясните такое расположение частей картины? (Святой Сергий – будущий молитвенник за Русь, русских людей, их заступник).

— Какой эпизод жития иллюстрирует эта картина?

Подробный пересказ отрывка «Встреча отрока Варфоломея со старцем».

— А кто, на ваш взгляд, был этот старец? (Посланец Бога, может быть, ангел.)

Обратите внимание на миниатюру 16 века из жизни Сергия Радонежского Слайд№3.

Слово учителя.

— В нашем варианте жития нет очень важного отрывка. Вы сейчас его послушаете.

Подробный пересказ отрывка. (Индивидуальное домашнее задание).

Варфоломей, которому было тогда около 15 лет от роду, также последовал за своими родителями в Радонеж. Братья его к тому времени уже женились. Когда юноше исполнилось 20 лет, он стал просить своих родителей, чтобы они благословили его постричься в иноки: уже давно стремился он посвятить себя Господу. Хотя родители его и ставили выше всего иноческую жизнь, однако просили сына подождать некоторое время.

— Чадо,— говорили они ему,— ты знаешь, что мы стары; уже недалек конец жизни нашей, и нет, кроме тебя, никого, кто бы послужил нам на старости, потерпи еще немного времени, предай нас погребению, и тогда уже никто не возбранит тебе исполнить твое заветное желание.

Варфоломей, как покорный и любящий сын, повиновался воле своих родителей и усердно старался успокоить их старость, чтобы заслужить их молитвы и благословение.

Незадолго до кончины Кирилл и Мария приняли иночество в Покровском Хотьковом монастыре, отстоявшем верстах в трех от Радонежа. Сюда также пришел овдовевший около того времени старший брат Варфоломея Стефан и вступил в число иноков. Немного спустя родители святого юноши, один вскоре после другого, с миром преставились ко Господу и были погребены в сем монастыре. Братья после смерти родителей провели здесь сорок дней, вознося усердные молитвы Господу о упокоении новопреставленных рабов Божиих. Все свое имущество Кирилл и Мария оставили Варфоломею.

Видя преставление своих родителей, преподобный так размышлял сам с собой: «Я смертен и тоже умру, как и родители мои». Раздумывая таким образом о кратковременности сей жизни, благоразумный отрок раздал все имущество родителей, ничего не оставив для себя, даже для пропитания он ничего не удержал себе, ибо уповал на Бога, подающего хлеб нуждающимся.

Слово учителя. Проблемный вопрос.

— Подумайте, почему этот отрывок для нас важен? Что нового мы узнаём о святом Сергии из него? (Мы узнаём о послушании будущего святого.)

Слово учителя. Слайд № 4.

— И вот он ушёл в густые радонежские леса и жил в одиночестве. С чего началась его другая, иная, а значит, иноческая жизнь? (Она началась с искушений.)

— Расскажите о них.

Словесное рисование. Слайд № 5.

Словарная работа.

— Родственники слова «искушение» нам уже встречались на уроках русского языка. Вспомните, к каким словам восходят этимологические корни данного слова? (Искусство, искусный, кусать.) Дети записывают родственные слова на интерактивной доске.

Проблемный вопрос.

— А зачем Бог посылает своим избранным людям такие испытания – искушения, ведь преодолевать их очень трудно? (Бог закаляет человека для дальнейшего служения, ведь оно не может быть лёгким. Бог делает человека искусным.)

Переключаю слайд интерактивной доски на план и список терминов и слов.

Слово учителя. Слайд № 6.

— Обратите внимание на триптих художника М. Нестерова (триптих – трёхчастная картина). Жизнь монахов проходила в постоянном труде и лишениях. Нелегко им жилось в Сергиевом монастыре. Устав (свод правил) был очень строгим: «Да не исходят иноки из монастыря, чтобы просить у мирян хлеба, но возлагают надежду на Бога, питающего всякое дыхание, и у Него с верою просят всё необходимое». Какие трудности испытывали иноки и как они их преодолевали?

Подробный пересказ отрывка «Трудности жизни в монастыре».

— Но не только трудности были в жизни святого Сергия и его братии. Он совершал чудеса, которые по церковным канонам являются обязательным условием причисления к лику святых. Расскажите об этих чудесах.

Выборочный пересказ отрывка «Чудеса святого Сергия».

Беседа.

— Это житие мне показалось интересным ещё и потому, что в нём раскрываются душевные, личностные качества святого Сергия. Давайте поговорим о духовной красоте этого человека. Слайд № 7.

— Вы помните, как пришёл к нему издалека поселянин и хотел его видеть, но не верил окружающим, что бедный человек в разодранной, худой одежде, копающий землю, и есть святой Сергий. Он даже думал, что над ним пошутили, указав на этого бедняка как на святого. В сердцах этот земледелец сказал: «Столько трудов предпринял я впустую!.. Вижу какого-то нищего и нечестного старца». А как к этим обидным словам отнёсся сам Сергий Радонежский? (Выборочное чтение на стр. 161.)

— Как эти слова характеризуют святого? (Скромен, смиренен, необидчив.)

— А что вы можете сказать о нем по следующему поступку – уходу из монастыря, ушел он тайно, никому ничего не сказав. (Он хотел молиться и служить только Богу, не искал славу от человеков.)

— А когда братья пришли за ним просить вернуться, он как поступил? (Вернулся.)

— Он хотел, чтобы его упрашивали, льстили ему? (Нет, вернулся из большой любви к братьям, по послушанию, ведь без него им пришлось бы очень трудно.)

— А докажите, что был Сергий Радонежский очень скромным. (Отказался от митрополичьей шапки, которую ему предложил митрополит Алексий.)

— А еще он был очень добрым. Слайд № 8.. И эту доброту чувствовали даже звери. Когда Сергий Радонежский жил в лесу один, к его избушке прибился дикий медведь, голодной зимой этот шатун приходил к его домику и с руки брал хлеб. И медведь не набрасывался на него.

Физкультурная минутка.

— У нас с вами получился очень серьезный и интересный разговор. Используя мультимедийные установки, мы заставляем напряженно работать наши глаза. Поэтому давайте немного отдохнем… С новыми силами продолжим наше путешествие.

Слово учителя. Слайд № 9.

— Мы знаем, что Сергий Радонежский принял у себя в монастыре князя Дмитрия Ивановича (будущего Донского), который решал, идти ли ему на бой с татарами, ведь силы у последних несметные. В нашем варианте жития этот рассказ дан сжато, а мы послушаем подробный пересказ.

Проверка индивидуального домашнего задания. Краткий пересказ отрывка «Князь Дмитрий Иванович у святого Сергия». Слайд № 10.

Князь пришёл за благословением в субботний вечер 15 августа вместе с небольшим отрядом. До поздней ночи в маленькой келье возбуждённо ходил, садился, вскакивал и горячо говорил с Сергием о предстоящей битве пылкий князь. Смиренно и внимательно слушал его старый игумен и давно уже понял то, о чём не договаривал гордый Дмитрий. Не простого благословения желал он, а необычного, какого не знал ещё христианский мир.

Далеко за полночь Сергий, проводив Дмитрия на короткий ночлег, приказал разбудить и собрать для совета в церковь самых праведных старцев, а наутро, так и не отдохнув ни часа, служил долгую и торжественную литургию.

Спокойно, с достоинством стояла в церкви широкоплечая, закованная в железо княжеская дружина. После службы отец Сергий пригласил отобедать в монастырской трапезной. Отказываться было никак нельзя: ведь обед за столом с иноками очищал от грехов и причащал к таинствам Христовым. И только после неторопливой трапезы, выйдя на двор, отец Сергий окропил всех склонившихся в почтении к нему воинов святой водой ц осенил деревянным крестом. А потом, волнуясь, громко и торжественно, чтобы слышали многие, собравшиеся в монастыре, воскликнул:

— Пойди, господине, на поганые половцы, призывая Бога! И Бог будет вам помощник и заступник!

И в ту минуту, когда все, перекрестившись, низко поклонились до самой земли, старый игумен пригнулся к князю и тихо, только ему одному, шепнул:

— Сумеешь, господине, победить супостатов своих, как и подобает тебе.

Быстро, огненно глянул Дмитрий в глубокие, пророческие глаза Сергия и сердцем почувствовал: так и будет. Расступились монахи на две стороны, и вышли к Дмитрию два высоких, мужественных инока. Первый, постарше,- боярин Андрей Ослябя, второй — Александр Пересвет. На головах их были надеты чёрные шлемы спасения — островерхие кукули с вышитыми белыми крестами. Слайд № 11.

-Вот тебе мои оруженосцы,- просто сказал старый игумен. Знал Сергий, что русские рати, увидев впереди себя Христовых воинов, воспрянут духом: ведь если с ними Бог, то кто против них? И храбрость их станет подобной льву бесстрашному.

-Мир вам, возлюбленные мои,- перекрестил напоследок отец Сергий всех своих детей. — Крепко сражайтесь, как добрые воины, за веру Христову и за всё православное христианство с погаными половцами. Слайд № 12.

Сорвался с места отряд и полетел стремительно, будто звенящая стрела, пущенная сильной рукой.

Беседа.

— Каким вы увидели святого в этом эпизоде? (Прозорливый (слово объясняется), вселяет надежду, уверенность в победу, любит Русскую землю.) Слайд № 13.

— А как вы объясните явление св. Сергию Богоматери? (Подтверждение его святости.)

— Прочитаем этот эпизод. Стр.167.

Выразительное чтение.

— Мы поговорили о личности Сергия Радонежского и подошли к завершению его земного пути. В конце жизни он помнит о братии и передаёт игуменство (т.е. старшинство) кому? (Молодому Никону).

Выразительное чтение.

— Прочитаем отрывок, в котором говорится о преставлении (земной смерти) святого Сергия. Пусть звучат строки жития на нашем уроке. Стр. 168.

Итог урока.

— Итак, подведем итог нашего путешествия во времени и вспомним цель его: «Почему Сергий Радонежский был причислен к лику святых? Слайд № 14.

— А зачем нам, людям 21 века, таким самоуверенным и мало верящим, читать литературу такого рода – жития? (Существуют духовные ценности, которые мы должны знать, которым должны следовать все люди. Примеры святых учат нас быть лучше.)

— Как в житиях создается образ святого? (По плану.)

Слово учителя.

— Такие люди, как Сергий Радонежский, оставляют после себя не только учение, но и дела. В Коломне есть Староголутвинский монастырь, который был основан учеником святого. Слайд № 15.

— В Троице – Сергиевой Лавре хранятся мощи святого. Слайд № 16.

— Помните, ребята, что святые и после смерти помогают людям. Слайды № 17, 18.

Домашнее задание.

Устное сочинение: «Чем мне оказался близок Сергий Радонежский?»

nsportal.ru